中国不能成为英伟达倾销地近期,中芯国际 14nm FinFET 工艺的良率稳定在 95% 以上的消息,让不少关注芯片行业的人感到振奋。这个数字背后,是数百名工程师连续三年在洁净车间里的迭代试验,也是中国芯片制造环节向先进制程迈进的重要信号。与此同时,北方华创的 14nm 刻蚀机在长江存储的产线上实现满负荷运转,这种设备曾长期被应用材料、东京电子等国际巨头垄断,如今国产设备的市场占有率已悄悄提升至 18%。这些进展看似零散,却共同勾勒出中国芯片全产业链攻坚的图景。

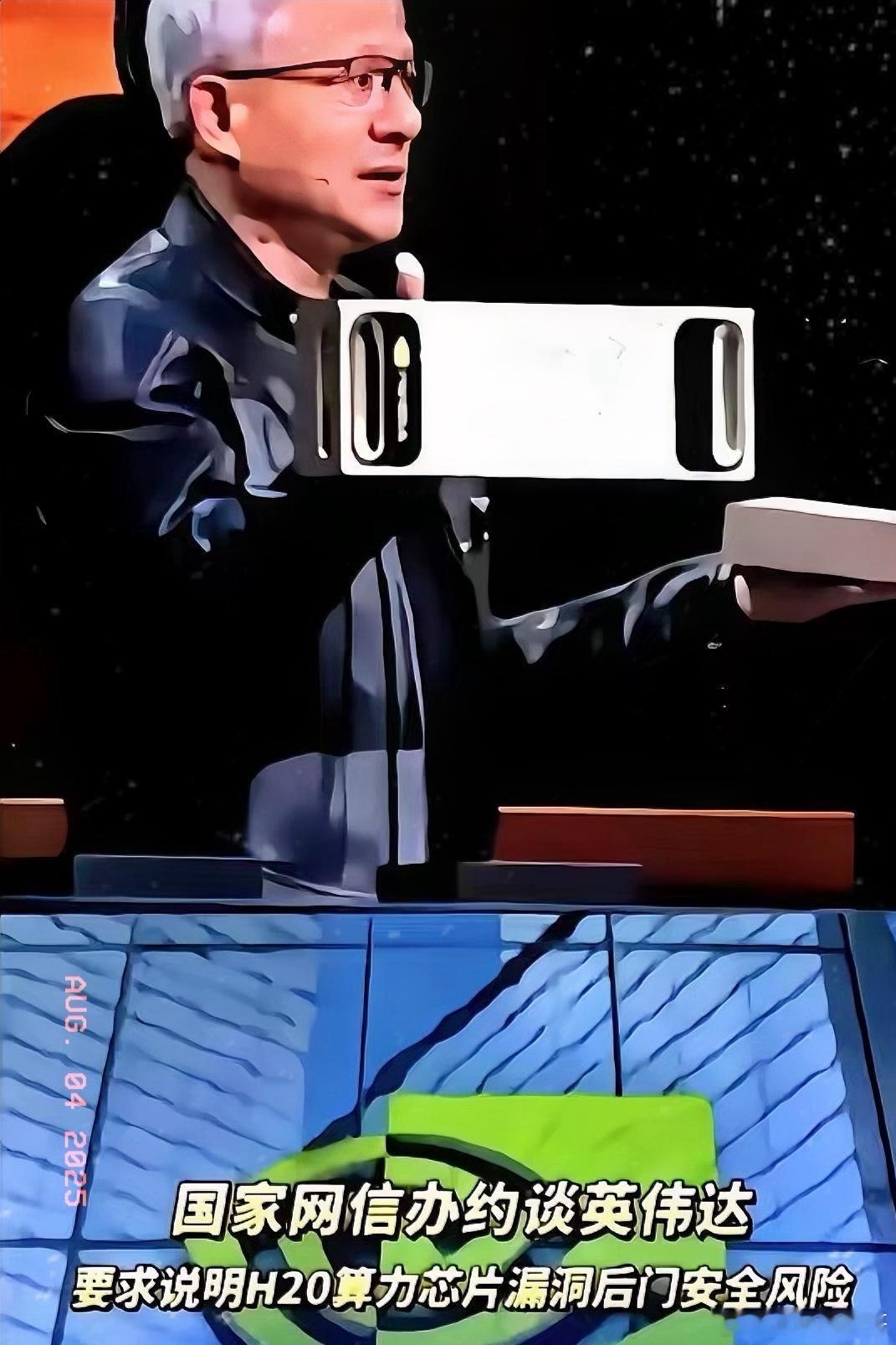

就在国内技术不断取得突破的时候,美国企业却在调整对华芯片销售策略。英伟达 H20 芯片今年一季度在华销量同比激增 300%,这种被业内称为 “特供版” 的产品,表面上看是为了满足国内 AI 算力需求,实际参数却暗藏玄机。专业测试显示,其 AI 训练效率比标准版 H100 低 60%,但价格仅为后者的三分之二。这种 “性价比” 背后,是美国商务部精心设计的技术限制 —— 通过锁定算力上限,既避免所谓 “技术流失”,又能抢占中国市场份额。更令人警惕的是,某网络安全实验室在对 H20 进行逆向分析时,发现其固件中存在一个未公开的调试接口,该接口可在特定指令下上传设备运行日志,这种设计与 2013 年斯诺登曝光的 “棱镜计划” 中监控设备的技术特征高度相似。

类似的安全隐患并非首次出现。2024 年底,某车企在进行智能驾驶系统测试时,发现搭载的进口芯片会定期向境外服务器发送车辆定位数据,尽管企业采取了防火墙隔离措施,但芯片底层的通信协议仍无法完全屏蔽这类传输。这件事促使工信部在今年初出台《信息技术设备安全标准》,要求所有进口芯片必须提供完整的安全审计报告。业内专家指出,这些隐藏的 “后门” 往往披着合法功能的外衣,比如以 “远程诊断”“性能优化” 的名义存在,普通用户很难察觉其潜在风险。就像去年某云计算厂商遭遇的算力异常波动,事后查明是境外通过芯片内置的时钟同步机制进行的精准干扰,造成的业务损失超过 2000 万元。

面对这样的复杂局面,国内企业正在构建自主可控的替代路径。浪潮信息今年推出的 AI 服务器,采用了华为昇腾 910B 芯片和自研的加速卡,在政务云项目招标中,其推理性能比搭载 H20 的同类产品高出 15%。更关键的是,整个硬件架构实现了从芯片到操作系统的全栈国产化,避免了外部供应链的制约。这种替代并非个例,在工业控制领域,汇川技术的自研 PLC 芯片已应用于三一重工的智能机床,其抗干扰能力经过三年验证,稳定性超过西门子同类产品;在汽车电子领域,地平线征程 6 芯片通过了车规级认证,比亚迪、理想等车企的新车型中,国产芯片的搭载率已从 2022 年的 15% 提升至现在的 42%。

产业链的协同创新正在加速这种替代进程。上海张江的芯片设计产业园里,华大九天的 EDA 工具与中微公司的薄膜沉积设备正在进行联合调试,这种跨企业的技术协同,让 14nm 工艺的研发周期缩短了 6 个月。中科院微电子所研发的 RISC-V 架构处理器,已在物联网终端实现亿级出货,这种开源架构摆脱了对 ARM、x86 生态的依赖,就像当年安卓系统打破塞班垄断一样,正在重塑芯片产业的竞争格局。政策层面,《新一代信息技术产业规划》明确提出,到 2027 年实现 28nm 全产业链自主可控,这个目标并非空中楼阁 —— 目前国产 28nm 光刻胶的合格率已达 82%,打破了日本信越化学的长期垄断。

回顾中国科技产业的发展历程,类似的突围故事并不陌生。二十年前,国产高铁还在引进消化阶段,如今已实现 350 公里时速的自动驾驶;十五年前,北斗系统的定位精度还落后 GPS 一代,现在已能为全球提供厘米级服务。这些案例都证明,当外部压力转化为内生动力,当企业、科研机构、政策形成合力,技术壁垒终将被突破。现在的芯片行业,正处在这样一个关键的转折点 —— 华为海思的麒麟芯片已实现 7nm 工艺的国产化流片,长鑫存储的 DDR4 内存颗粒进入苹果供应链,这些进展或许看似缓慢,但正如光刻机的每一次快门跳动,都在为最终的突破积蓄能量。

在这场跨越周期的产业竞争中,短期的市场波动和技术差距固然存在,但更值得关注的是那些悄然发生的结构性变化。当国内每月新增的芯片相关企业超过 500 家,当高校微电子专业的招生人数三年翻番,当长三角的芯片设计企业与珠三角的制造业工厂实现 48 小时快速响应,这些力量汇聚起来,正在改写全球半导体产业的版图。或许正如一位从业三十年的工程师所说:“芯片行业的突破从来不是敲锣打鼓就能实现的,但只要每个环节都往前挪一小步,黎明就一定会到来。”