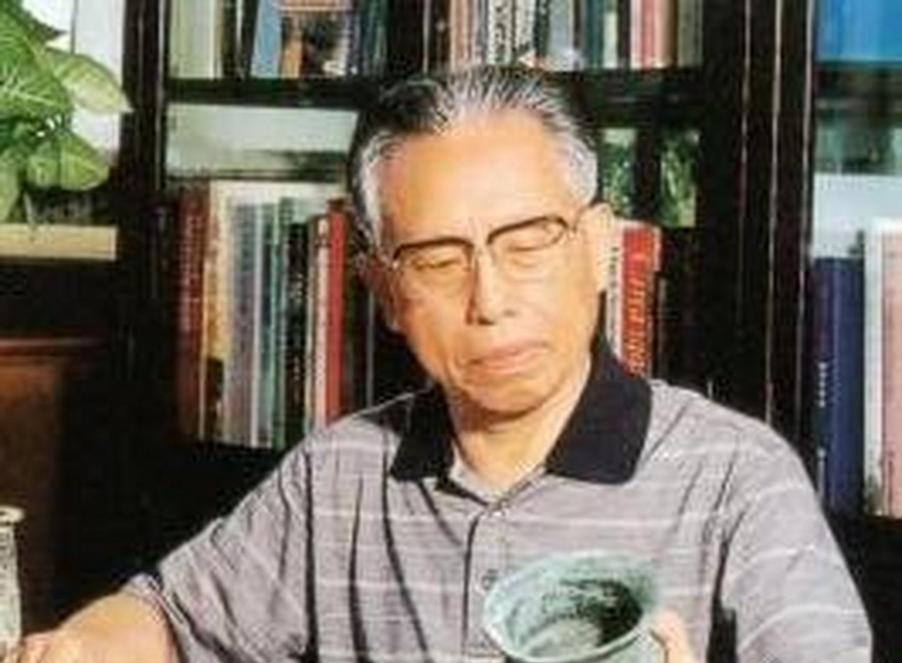

1975年,一顶铜尊即将被送往日本展览。出发前,专家马承源突然被它奇特的造型所吸引,便伸手在内部摸了下,居然意外发现里面刻了一篇铭文,而里面出现的几个大字,瞬间让无人问津的铜尊成了国宝级文物。 1975年。当时,国家要办一个出境文物展览,目的地是日本。这在当年可是个大事儿,精挑细选了一批文物,准备向世界展示咱们的文化底蕴。在北京故宫博物院的库房里,来自全国各地的宝贝都集中到了一起,做最后的筛选和打包。 人群中,有一位来自上海博物馆的专家,叫马承源。老先生是当时国内顶尖的青铜器专家,眼光毒辣。那天,他就在这堆宝贝里来回转悠,像个老将军在检阅自己的士兵。 突然,一件造型有点奇怪的青铜尊吸引了他的注意。这件尊,高38.8厘米,口径28.8厘米,看着敦实厚重。但跟同时期的其他青铜器比,它又说不上有多华丽,纹饰不算特别繁复,甚至有点“朴素”。当时大家给它定的级别也不算高,就是一件普通的西周早期青銅酒器。在众多即将远赴重洋的国宝中,它毫不起眼,属于那种“陪跑”的角色。 但马承源先生不一样,他围着这尊转了好几圈,越看越觉得不对劲。哪儿不对劲呢?这尊的底部特别厚,超出了一般青铜器的常规。作为一个跟青铜器打了一辈子交道的人,他的直觉告诉他,这里面可能有“文章”。 在那个没有便携式内窥镜、没有各种高科技扫描设备的年代,专家靠的是什么?就是眼力、经验,还有一双手。马老先生跟工作人员打了声招呼,就小心翼翼地把手伸进了尊的内部,顺着冰冷的内壁,一点点往下摸。 当他的指尖触及器物底部时,果然,感觉不对!那不是平滑的器底,而是凹凸不平的,似乎有文字的触感。 这个发现让马老先生心里一紧。他立刻意识到,这件东西可能没那么简单。他赶紧找来一团棉花,蘸上煤油,小心翼翼地探进去擦拭。要知道,这尊的内部积了三千多年的土锈和铜锈,又硬又厚,清理起来非常困难。 就在这昏暗的库房里,经过一番费力的清理,借着光线,一行行古朴的文字,奇迹般地显露了出来。 马承源和在场的专家们都凑了过来,逐字辨认。当他们读到其中几个字时,所有人都倒吸了一口凉气。那几个字,就是“宅兹中国”。 “中国”!这两个字,在2025年的今天,我们每天要说、要看无数遍,熟悉得不能再熟悉。但在当时,在三千多年前的青铜器铭文上看到,那意义就完全不同了。这可是目前发现的,最早以“中国”二字作为词组出现的文字记录。 瞬间,这件原本无人问津的铜尊,地位发生了天翻地覆的变化。它立刻被撤下出展名单,紧急上报中央。后来,经过郭沫若等顶级专家的进一步确认,这篇122字的铭文,记录了西周早期周成王营建成周的一件大事。而这件青铜器,也因为铭文中一个叫“何”的贵族,被命名为“何尊”。 如果当时马承源先生没有多看那一眼,没有伸手摸那一下,或者日本的展览提前了几天,这件刻着“中国”的国宝,可能就真的被当成一件普通文物送出国门,甚至可能永远不会有人发现它内藏的玄机。 有时候,我们和一段伟大历史的重逢,靠的就是一位有心人的灵光一闪。 如今我们的考古技术早就鸟枪换炮了,碳十四测年、DNA分析、三维建模、高光谱成像……各种高科技手段层出不穷。就拿前段时间持续上新的三星堆和良渚古城遗址来说,每一次发布新成果,背后都是无数科技力量的支撑。我们现在能通过技术手段,分析出几千年前的丝绸残留,能“透视”文物内部的结构,这在马承源那个年代是不可想象的。 说回何尊本身,它的身世也挺传奇的。1963年,它在陕西宝鸡的一个陈姓农民家后面的土崖上被发现。这位农民大哥当时并不知道这是啥,两年后家里缺钱,就把它当废铜卖到了废品收购站。幸亏宝鸡市博物馆的一位干部慧眼识珠,花了30块钱把它买了回来。它就在博物馆的库房里静静地待了十年,直到1975年被马承源“唤醒”。 从被偶然发现,到差点当废品卖掉,再到险些被当成普通文物出国,最后因为一次“手欠”的触摸而名震天下。何尊的经历,本身就是一部跌宕起伏的大戏。 如今,这尊“中国”之源,作为镇国之宝,被收藏在宝鸡青铜器博物院,并且是首批被国家文物局规定永久不准出境展览的文物之一。每当我们看到它,就好像能听到三千年前周成王那句掷地有声的宣告。 一件冰冷的青铜器,因为它内部的122个字,从此有了温度,有了灵魂。它不再仅仅是一件器物,而成了一个文明的坐标,一个民族的身份印记。