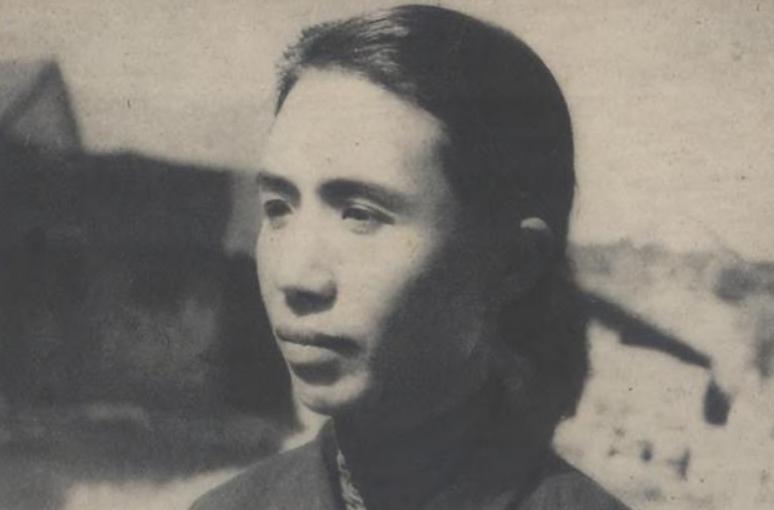

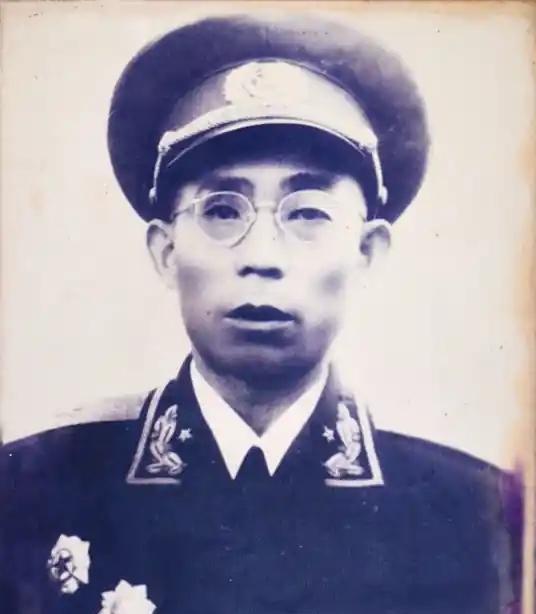

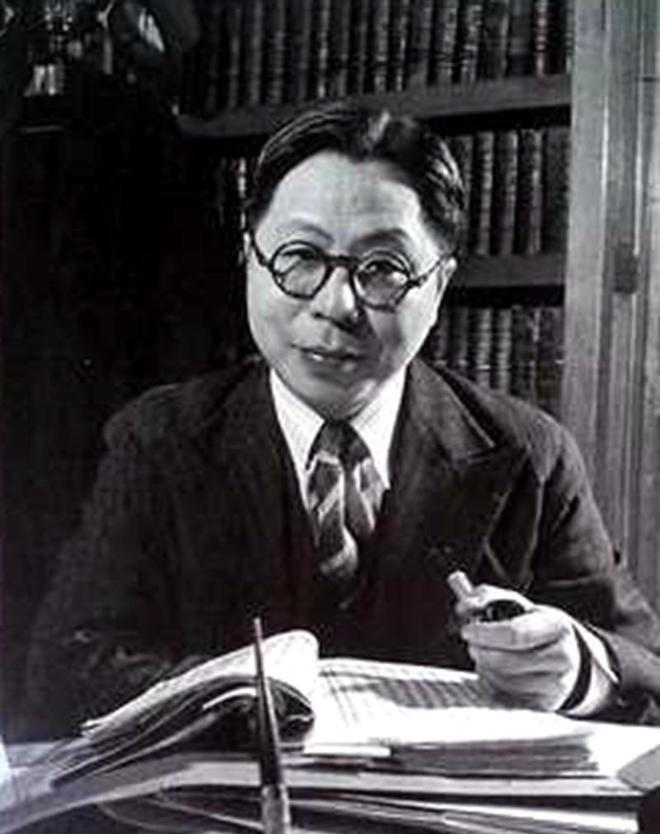

杜聿明去世后,儿女都在台湾,曹秀清为何死都不愿意到台湾团聚? “妈,我来接您回家。”——1963年2月,北京机场贵宾休息室,身着羊绒大衣的杜聿明声音略带颤抖。曹秀清摘下手套,轻轻点头,没有说话,只是长叹一声。那一声叹息,埋下了她此后二十年的坚持:再不踏入台湾一步。很多人疑惑,杜聿明去世后,曹秀清明明子女都在台湾,为何宁肯留在香港终老?答案要从三条线索看——信任、债、恨。 先谈信任。曹秀清出身陕西榆林富商之家,性格里自带一种“算账”意识,对人对事,信任来得慢,失去却极快。1923年,她和杜聿明在西安成婚,那会儿两人最大的共同语言是“救国”,对政治派别并不敏感。四一二后,杜聿明随部队北伐,曹秀清却被国民党开除党籍,一对青年夫妻各在一条船上漂。她没有怨言,但记住了“组织可以分,人却不能散”这句话。也正因为这句话,1949年淮海战役杜聿明被俘,她才千里奔南京求见蒋介石。没想到蒋的秘书一个“总统公务繁忙”,就把她挡在门外。信任第一次坍塌。 再说债。1950年,曹秀清被蒋介石“请”去台湾,说是照顾,将养费、孩子学费全包。实情呢?一张月票般的生活补助,外加一纸“不得离岛”限制令。为了养活婆婆和五个孩子,她硬着头皮去台北烟酒公卖局应聘。她有文化,办事麻利,可工资不高,孩子又多,日子紧巴巴。更沉重的,是经济债之外的心理债。1953年,长子杜致仁美国读书差一年毕业,学费突然断供。她低头再求蒋介石,批下来的一千美元竟要分两年给付。钱汇到纽约那天晚上,杜致仁吞下一瓶安眠药,年仅二十七。白发人送黑发人,曹秀清在灵前立誓:“此生不再欠蒋家半分。”债转成了恨。 恨是第三条线索。1957年,大女儿杜致礼同杨振宁结婚。杨振宁拿到诺贝尔奖后,蒋介石立刻邀请曹秀清赴府“叙旧”,实则想借她去美国“请”杨振宁访台。席间宋美龄奉上西式下午茶,蒋介石话锋直奔主题:“岳母最有面子,替我劝劝他。”曹秀清微微一笑:“到美国后我一定转达。”表面答应,心底怒火翻涌——蒋家还是那套人情算计。正因为如此,当1963年杜聿明被特赦的消息传来,她顺势经瑞士回到北京,再也没提过台湾俩字。周恩来在人民大会堂设宴,听杨振宁叫岳父“杜先生”,总理笑道:“称岳丈才亲热。”一句玩笑,把多年辛酸抖落半地。曹秀清那晚坐在杜聿明身旁,只说一句:“老杜,咱们到底还是坐在一起了。” 1981年杜聿明病逝,曹秀清住在北京友谊宾馆,清点完遗物后飞香港暂居。四个孩子接连发来电报,请母亲“返台颐养”。他们并非不孝,只是不懂母亲心结。对她来说,台湾不是家,更像囚笼。蒋家政权虽然已在历史天平上摇晃,但那段寄人篱下的岁月,如同烙印,想抹也抹不掉。儿女再三游说,她只回一句:“娘心里有数。”简单五个字,事情就此定了调。 不得不说,曹秀清的决定,也带几分旧时代女性特有的倔强。她知道留在大陆难免触景生情,亦不想在台湾继续仰人鼻息,于是折中选了香港:离孩子不远,离政治漩涡更远。1984年冬,她在九龙医院病榻上把家人叫到身旁。临终前,她嘱咐小儿子杜致康:“骨灰分三份,一份给北京你爹,一份给大陆故乡,一份留香港。台湾不用送,娘已经回去过了。”交代完毕,合眼无声。 不少史家评价这位将军夫人“善于自保”。但在我看来,她更像一座移动坐标——从西安到南京、上海、台北、纽约、日内瓦、北京、香港,每一次迁徙,都在重复同一件事:守住家庭,守住原则。若把她的人生按年份排成折线,会发现起伏剧烈,却始终向着一个方向——远离蒋家,靠近内心的平静。 时间推回到1963年机场那个深冬傍晚。杜聿明握住妻子的手,说的其实不只是“接您回家”,更像一句迟到的承诺:“这回,谁也别想把我们分开。”可惜天不假年,两人一起生活仅十八年。以后再讲到杜家往事,亲友常半开玩笑:若不是曹秀清“性子倔”,或许能在台北与儿孙围炉。可换个角度想,如果当年她答应登机,或许就没有了香港那间静室,也没有了最后一句“台湾不用送”。这世上很多事,就是一念之差。 对错留给史书评判。一位八十年代曾在北京采访过曹秀清的记者写道:“她握着茶杯,手背青筋暴起,却笑得很淡。那笑容告诉我,她活得明白。”我倾向相信这句话。毕竟,在兵荒马乱、家国易位的年代里,能为自己的人生拍板,已经难得。 回到最初的问题:杜聿明去世后,子女都在台湾,为何曹秀清死都不愿回去?答案并不复杂——信任破碎,债务难清,恨意难消。归根到底,她想让余生里剩下的那点时光,干净一点,安静一点,仅此而已。