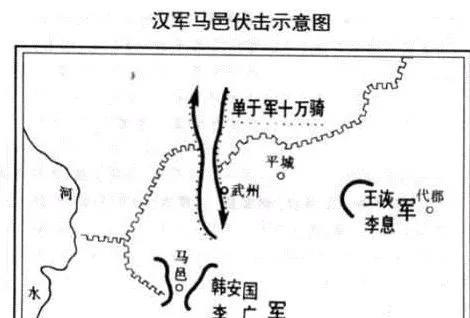

为何西汉的“马邑之围”变成笑话,其中隐藏着什么秘密? 各位历史迷们,今天咱们不讲那些枯燥的史料堆砌,也不聊那些“云山雾罩”的古代典故,而是要带你们走进一场“差点儿打败匈奴”的惊心动魄的军事大戏。这个故事的主角,叫做——“马邑之谋”。名字听起来高大上,像是古代的军事奇谋,实际上结局却让人忍俊不禁,啼笑皆非。别急,咱们一边扒一边笑,一边揭开这场“几乎成就千古奇谋”的闹剧背后隐藏的秘密。 话说公元前133年,汉武帝刚刚登基,满脑子想的就是“打打打”。之前的政策还算温和——和亲、通商、示好,似乎一切都在朝着“和平”方向努力。但事与愿违,匈奴这伙“北方大佬”却屡屡翻脸,边境上的汉军像是被踩了尾巴的猫,边境屡次遭受侵扰,百姓苦不堪言。汉武帝的忍耐也快到极限了,终于忍不住一拍桌子:“不玩了!咱们得主动出击!” 于是,汉武帝决定“动真格的”。他召集朝中的大臣和将领,决定用一场“天衣无缝”的伏击战来打击匈奴的嚣张气焰。此时,边疆的风云变幻,战云密布,一场“以奇谋取胜”的战役即将上演。 汉武帝采纳了主战派将领王恢的建议,决定派出护军将军韩安国带领一支庞大的30万大军,前往马邑(今山西一带),在那儿埋伏,搞个“突然袭击”。同时,还让商人聂壹出面,用“利益诱惑”引匈奴入侵,打算在马邑一举歼灭敌军。这一招听起来是不是很“聪明”?兵力庞大,策略巧妙,感觉就像是《三国演义》里的火烧赤壁?然而,天有不测风云,兵有意外变数。 事情的发展出乎所有人的意料——匈奴军在行军途中,竟然发现了汉境的异状,沿途有牛羊啃草却没有一个放牧人,这得多“奇怪”啊?于是,匈奴军在途中俘虏了一名汉军尉官,从他口中得知了“天大的阴谋”。原来,匈奴早就察觉到汉朝的阴谋,提前布置了反侦察的措施。于是,匈奴军迅速做出反应,提前退兵,留下汉军“空手套白狼”。这一下,汉军的“奇谋”变成了“空中楼阁”。 此时,王恢自觉“形势不妙”,犹豫不决,没敢追击。结果,汉军“劳师动众”,一无所获,反倒让自己“丢了面子”。这场“天衣无缝”的伏击,竟然变成了汉朝的“笑话”。 这场“未遂的伏击战”让汉武帝怒火中烧。他大怒之下,逼死了王恢,把这个“主战派”的将军逼得走投无路,只能选择自尽。从此,汉朝彻底扭转了“和亲外交”的策略,开始主动出击,逐步向西扩展疆域。此战虽败,但成为汉武帝军事思想的转折点。汉朝不再仅仅依靠“示好”策略,而是以“主动出击”赢得了更大的空间。最终,汉武帝带领汉军在西域打出了一片天地,为汉朝的“丝绸之路”奠定了基础。 其实,这场“马邑之谋”的失败,蕴藏着深刻的教训。第一,情报比兵力更重要。匈奴的“识破”告诉我们,没有靠谱的情报,再多的兵力也白搭。兵力再庞大,没有情报支撑,往往事与愿违。第二,“阴谋”总是会被识破。商人出面“引诱”敌人,虽然聪明,但敌人也会“反侦察”,套路不能太深。否则,反而会败得一塌糊涂。第三,战略转变的必要性。汉武帝从“被动防御”变“主动出击”,才是真正的胜利关键。只有敢于变革,才能在战场上立于不败之地。 这场“马邑之谋”的失败,似乎让汉武帝吃了个大亏,但实际上,它为汉朝提供了宝贵的经验。失败让汉武帝意识到,单靠“阴谋”或“奇兵”是不够的,必须依靠情报和战略的配合。正是这次教训,促使汉朝在后续的对匈奴战争中,逐步走向主动,最终取得了辉煌的胜利。历史告诉我们,失败未必是终点,有时候,它反而是通往成功的桥梁。 所以说,历史上的“失败”不一定是终点,反而可能是转折点。汉武帝的“马邑之谋”虽然没有成功,但它让汉朝意识到“主动出击”的重要性,为后续的“汉匈大战”打下了坚实的基础。没有这次“闹剧”,也许汉朝的扩张步伐不会如此顺利;没有这次“失误”,也许我们今天无法看到如此精彩的历史演绎。 #历史# #历史冷知识# #汉朝历史趣闻# #西汉历史故事#