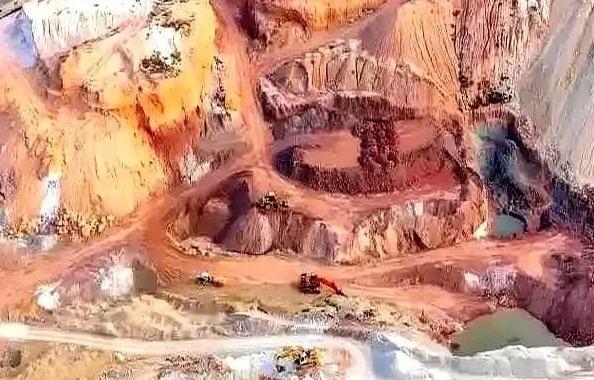

中国终于出了一口气。要知道,巴基斯坦欠咱们300亿美元外债,也终于可以还清了。 巴基斯坦的债务问题,一直悬在中巴关系上空。 外界爱用一个数字形容这种压力——中国是它最大的双边债权国,占外债总额的三分之一。 去年底的财政报告摆出一串触目惊心的账:总外部公共债务接近874亿美元,其中对中国的欠账约在280亿到300亿美元之间。 这个数字每年都在变动,因为它不仅包含长期建设贷款,还有短期商业借款。 今年春天,伊斯兰堡的财政团队几乎是马不停蹄地在和各国债权方谈判。 3月,中国同意将一笔20亿美元贷款展期,这笔钱原本6月就要归还。 这样的延长期限,等于为巴基斯坦外汇储备的“缺口”垫了一层缓冲垫。 对一个外汇储备捉襟见肘、还要应付进口燃料和粮食的国家来说,这种喘息机会弥足珍贵。 6月底,另一笔大动作出现了。中国的商业银行将34亿美元贷款进行了滚动操作。 21亿美元的资金继续存在巴基斯坦央行账上,保持可用状态;此前已经偿清的13亿美元贷款,又通过再融资的方式续上。 这让外界一度以为巴基斯坦拿到了新的现金,但其实账面并没有多出来多少真金白银,而是债务的到期日再次被推后。 这样的安排有一个直接好处——IMF要求的外汇储备“安全线”能被守住。 按照IMF的框架,巴基斯坦需要维持至少14亿美元的净国际储备,否则新一轮救助贷款就可能延迟或受限。 中国的展期和再融资,帮它在关键时刻过了关。 债务表面稳住了,压力并没有减少。 2025-26财年的预算草案里,偿还外债的额度被列到230亿美元,几乎占去一半财政支出。 财政部的计算很直白:不管经济怎么增长,债务服务成本已经吃掉了大量发展资金。 面对这种局面,伊斯兰堡一边继续和IMF协调,一边尝试和中国探讨更长期的债务结构调整——比如把部分高息贷款转换成期限更长、利率更低的债务,或者通过股权置换的方式减轻利息负担。 这背后,最沉重的包袱来自能源项目。 中巴经济走廊下的大型电站,解决了巴基斯坦长期缺电的问题,但也带来了高额购电合同。 电价一高,企业成本上升,民众怨声载道。 由于这些项目背后有中国贷款,巴方希望能在还款节奏和购电价格上得到更多灵活性。 这种谈判很敏感,因为它既涉及双边政治信任,也关系到项目运营方的商业利益。 与此同时,巴基斯坦在资本市场上也想多开几扇门。 财政部长公开表示,已向中国申请将人民币外汇掉期额度从300亿提升到400亿元。 这种掉期额度相当于一条随时可用的人民币融资管道,可以缓解美元紧缺时的外贸支付压力。 伊斯兰堡还计划发行首批“熊猫债券”,直接在中国债券市场融资,把投资人范围扩展到内地的机构和个人。 对于中国来说,这些金融安排不只是单纯的债权人角色,更是长期战略的一部分。 中巴经济走廊牵涉铁路、公路、港口、能源全链条,如果债务崩盘,前期投入就可能打水漂。 维护巴基斯坦的偿付能力,等于维护整个走廊的稳定运行。 这也是为什么中国在过去几年里,频繁同意展期、再融资,甚至在紧要关头直接向巴基斯坦央行注入外汇存款。 外界会用“债务陷阱”这样的标签来解读这种关系,从实际操作看,双方更像是在维持一个脆弱的平衡。 巴基斯坦不能没有资金流入,中国也不愿意看到项目烂尾。 在这场博弈里,展期与再融资成了最常用的工具。 它们不会立刻消灭债务,但能换来时间。 而时间,是唯一能让经济复苏、出口增长、外汇收入增加的基础条件。 问题在于,巴基斯坦能不能用好这段时间。 过去的经验并不乐观:外债展期一次次实现,结构性改革却总是半途而废。 无论是税收体系的漏洞,还是国有企业的低效运转,都在吞噬外部资金的效用。 中国的耐心并不是无限的,尤其在全球经济承压的背景下,每一笔资金的流向都需要更多考量。 所以,当有人把“欠账还清”当作新闻标题时,熟悉债务运作的人都会摇头。 事实是,这笔账还在,甚至可能因为利息滚动而增加。 真正能让巴基斯坦摆脱债务压力的,不是一次性还清某个数字,而是出口创汇能力的恢复、财政收入的稳定,以及经济结构的转型。 这些,比任何展期、掉期或债券发行都更难。