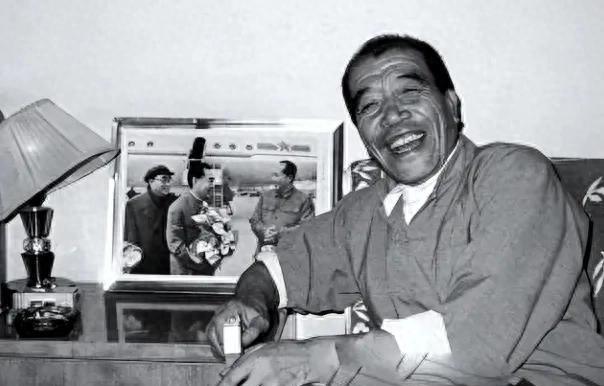

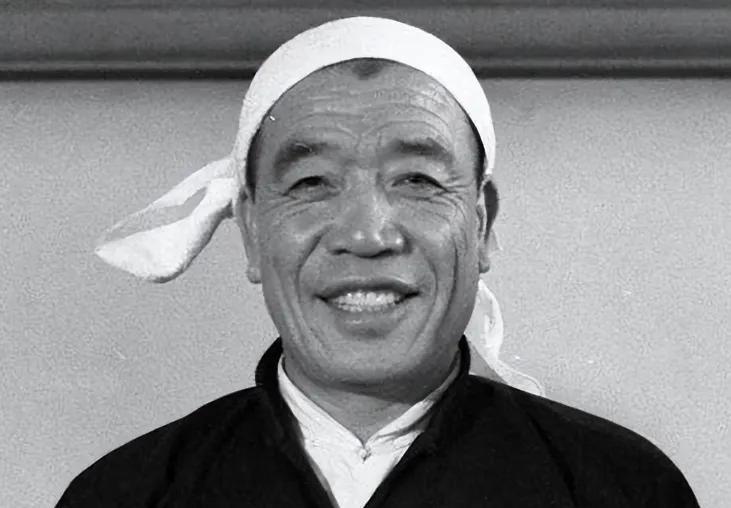

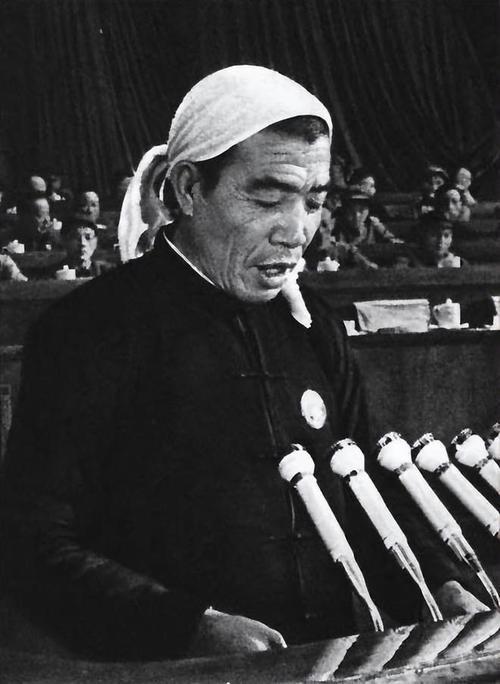

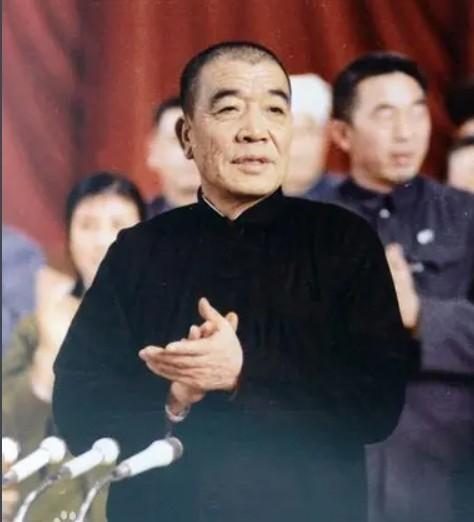

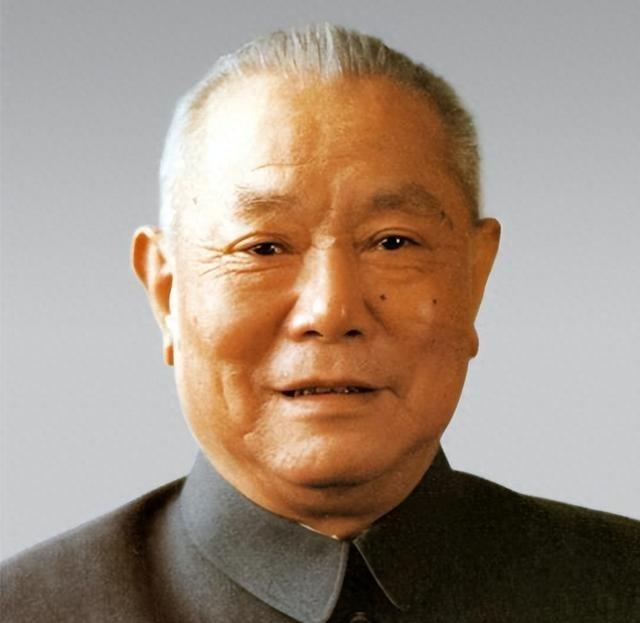

陈永贵退下来后到北京东郊农场当顾问,为何没回家乡? “1983年春天的早晨,北京木樨地的楼道里有人喊:‘老陈,今天还去农场吗?’”陈永贵掸了掸呢子大衣上的尘土,笑着回了一句,“去,一天不下地心里就不踏实。”简单几句话,道出了他那个年代农民干部特有的倔强与朴实。这一年,他正式卸下国务院副总理的公职,成了东郊农场的特邀顾问。 谈到陈永贵,很多人会先想到“农业学大寨”的口号。实际上,距他走马上任已近十年,全国农村改革的大幕也正在拉开。大众的注意力逐渐被“家庭联产承包责任制”吸引,大寨模式的光环不再那么耀眼。就在这种微妙的背景下,组织为陈永贵安排了顾问职务,一方面尊重他的专长,另一方面也希望这位“敢说敢干”的山西汉子不要脱离实际生产。陈永贵欣然接受,一辆老解放牌吉普成了他的“流动办公室”,隔三岔五就往通州方向跑。 东郊农场并非示范基地,它更多承担着城市副食品供应任务。陈永贵一下车,第一件事不是听汇报,而是蹲到棉田里看墒情;看到农机库房的插秧机蒙尘,他抬手就去拧螺丝。农场职工私下说:“老部长下乡不拿架子,跟自家老大哥似的。”这种“放低身段”并非表演,他懂得自己真正的价值便在土地上。不得不说,他在人际关系上的自来熟,也缓解了当时农场面对体制转换的焦虑。 有人奇怪,既然卸任,为什么不回昔阳?这个问题很少有官方解释,倒是从几件小事能看出端倪。第一,身体情况。陈永贵在六十岁出头就有明显的哮喘症状,后来又被诊断为肺癌,京城的医疗条件是县医院无法比拟的。第二,政策顾虑。改革开放伊始,一些地方干部担忧他若回去,群众一呼百应,可能掀起对大包干的质疑。昔阳县委负责人甚至半开玩笑地对记者说:“老陈在山西,书记就得天天开碰头会。”从政治角度考虑,让他留在北京低调发挥余热更为稳妥。 还有一个容易被忽略的细节——家人。陈永贵在大寨几乎家喻户晓,但他的第二任妻子宋玉林却在北京找到了新的工作机会,子女们也陆续就学、就业于首都。与其把全家搬回山区重新折腾,不如就近照顾。宋玉林对熟人透露过:“老陈最不放心的就是孩子上学,留在北京,书读得起,路也宽。”这并不违背他“农民本色”,而是一位父亲的务实选择。 1985年夏,东郊农场试点种植双季稻,产量却始终压不下水肥成本。技术人员现场争论不休时,陈永贵只说了一句:“别急,先让田里说话。”他带着年轻人连夜开沟排涝,又在实验田种上耐倒伏的“汕优”。十月一割,亩产仅比常规稻低三十斤,却节水三成、少用化肥两袋。农场主管当场竖起大拇指:“老陈还是那股子狠劲!”这是他发挥经验优势的经典一役,也让反对声偃旗息鼓。 不过,随着病情加重,他到农场的次数越来越少。1986年底,他向组织提出不再领取顾问津贴,只保留医保与住房。“国家养我够久了,不能再添麻烦。”这句话他对宋玉林讲过,对医生也讲过。即便如此,他仍坚持把来自中央的慰问品转送给病房里其他患者。一些护士回忆:“老陈塞给我们一袋大米,说年轻人补补身体,他自己却只要一碗粗粮粥。” 不得不提的是他对家乡的深情。尽管人没回去,心却常在昔阳。1987年春,他通过朋友买下五十台手扶拖拉机,全部捐给大寨及周边村,附带一句话:“要是不好使,来北京骂我。”大寨干部把这话贴在机库门口,算是对这位老书记的另类纪念。同年秋,昔阳县修通一段山路,县委寄来照片,他看后只是点头:“路修好了,人肯定能富。”随后便陷入长久沉默。 1988年3月,病危通知下达。他对主治医生说:“药别省,但也别给最贵的,把钱留给困难户。”家属忍泪答应。生命最后两天,他想吃口西瓜。值班护士四处奔走,终于在温室里找来一块。陈永贵咬下一小口,好像又回到多年前大寨的窑洞,那个炎热的夜晚,他和社员把半生不熟的瓜分给大家,自己连皮带瓤嚼。 遗嘱写得极简:感谢党,感谢医护;不开追悼会;骨灰撒在大寨,不要动用飞机,不要劳师动众。1990年3月26日清晨,骨灰盒被儿子陈明亮背在怀里,坐绿皮火车回到太谷,再转汽车进昔阳,一路颠簸八个多小时。骨灰洒下那刻,山风呼啸,松涛作响,仿佛替主人说完最后一句话:“我还是想把根留在土里。” 关于子女,外界关注最多的是小儿子陈明亮。改革浪潮席卷而来,他跑南方做外贸,也曾被同行劝“走灰色通道”,都被拒绝。“给父亲丢脸,比亏钱还难受。”他这样解释。如今,他在山西、江苏都有投资,却依旧坚持年度利润的三成投入公益,尤其针对贫困县的农机补贴项目,延续了陈家对土地的一份执念。 综观陈永贵的“离乡”选择,说得透彻不过四个字:角色定位。留京,能发挥余热,顺带照顾家人;不回昔阳,既免去地方干部的忐忑,也避免自己陷入传统与改革的两难。与其说他割舍了故土,不如说那是一种更高层次的担当——把个人情感让位于时代需求。土地是他的舞台,北京亦是。区别只在经纬,不在初心。