浙江湖州,男子和女同事微信聊天时说了一些暧昧的话语,女同事的丈夫得知后,两人为此大吵一架。男子为了化解矛盾,主动约见女同事的丈夫,还给其转账6万元作为精神弥补。事后,男子觉得自己太亏,把女同事的丈夫告上法庭,声称他受到胁迫,要求返还这6万元不当得利,法院判了。

8月12日,红星新闻报道了一则奇葩的案例,男子因与女同事的暧昧聊天内容被其丈夫知晓,主动转账6万元作为“精神补偿”,事后却又反悔想要追回,法院会支持男子吗?

男子田某和李女士曾是同事,平时工作里难免有些交集。

2024年6月,田某闲得慌,通过私人微信和李女士聊起了天,内容非常暧昧不说,还热情地邀请她出去吃饭。

不曾想,没有约到李女士共进晚餐,这些内容反而给田某惹来了不少的麻烦。

李女士的丈夫冒先生翻看李女士的手机时,看到了这些暧昧的聊天记录,对李女士也产生了怀疑,两人还为此大吵一架。

2024年7月14日,李女士把这事儿告诉了田某,说她丈夫冒先生已经看到了她们的聊天记录。

田某一听,心里“咯噔”一下,瞬间慌了神,他知道自己和李女士的聊天可能有些越界,这下可麻烦了。

为了化解矛盾,田某主动联系冒先生见面,准备说清楚这件事。

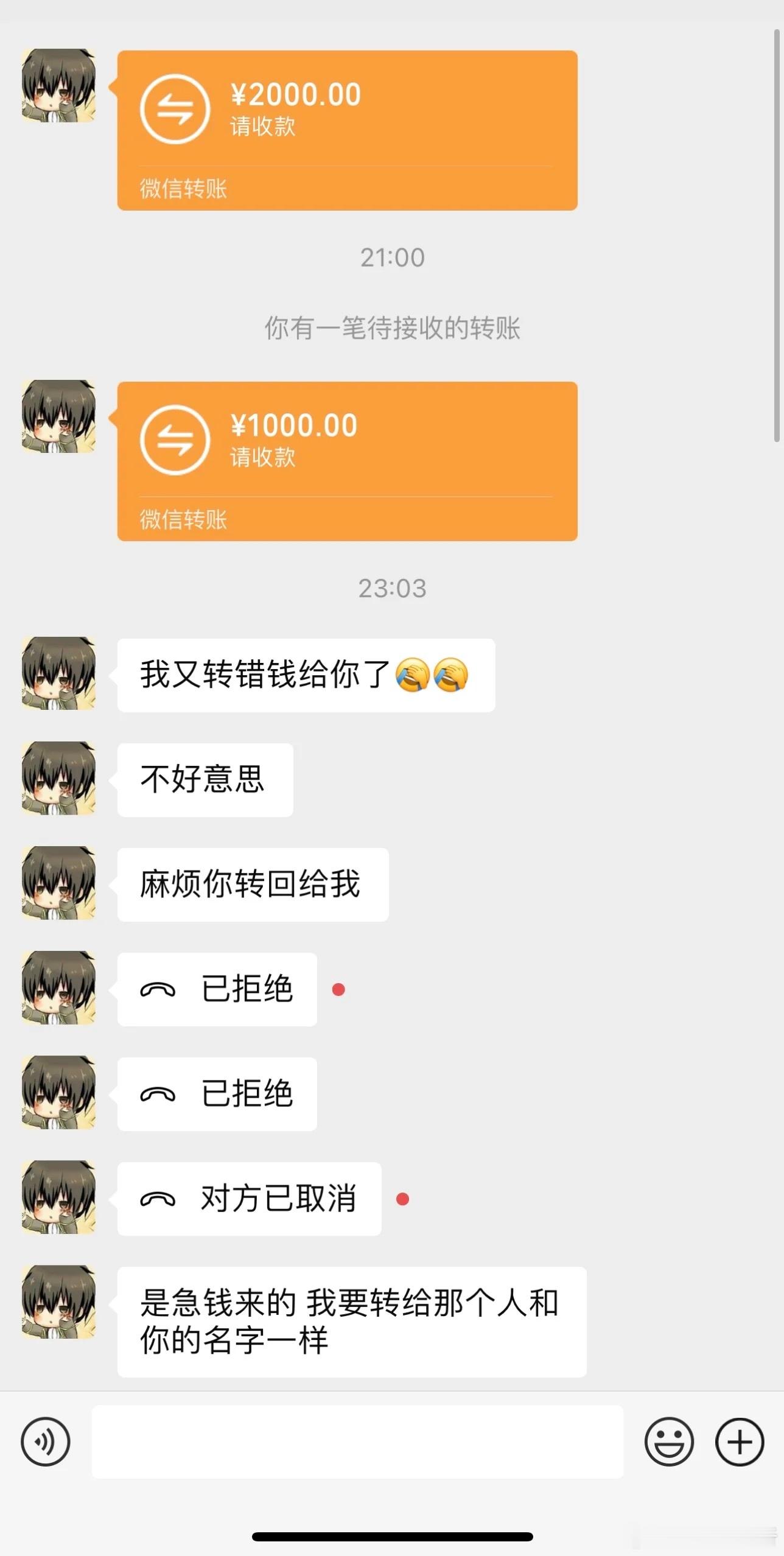

见面后,两人一番协商,田某咬咬牙,通过微信给冒先生转了6万元,还按照冒先生的要求备注了转账原因:因微信工作内容与私生活内容未区分,造成双方家庭误解影响家庭和睦,给对方家庭造成伤害,现已转账6万作为精神弥补。

当时田某心里可能想着,破财消灾,只要能把这事儿平了,花6万也值了。

可事后,田某越想越觉得不对劲,心里那股子不甘劲儿冒了出来。

他觉得自己当时是被冒先生困在车里,受到胁迫才转账的,冒先生获得这6万元根本没有法律依据,属于不当得利。

于是,他一纸诉状把冒先生告上了法庭,要求冒先生返还6万元及资金占用损失,还要求冒先生承担诉讼费。

面对田某的指控,冒先生坚决否认胁迫,他表示这都是田某主动联系见面,还主动要求补偿6万元的,怎么就不当得利了?

法院审理认为,案件的焦点在于冒先生收取的6万元是否属于不当得利。

对于此事,从法律角度应该如何看待呢?

1、田某声称冒先生不当得利,完全没有法律依据。

《民法典》第985条规定:得利人没有法律根据取得不当利益的,受损失的人可以请求得利人返还取得的利益。

构成不当得利需同时满足“一方获益”“另一方受损”“获益无法律依据”三要素。

本案中,田某主动协商并自愿转账,且在微信转账时备注转账6万作为精神弥补。

这一书面表述明确指向“自愿补偿”而非被迫支付。

冒先生的获益虽导致田某财产受损,但其获得款项的直接原因是田某对自身越界行为的主动补偿承诺,具有事实依据和主观合意,不满足“无法律根据”的要件。

因此,田某的自愿补偿行为不构成“不当得利”,很难得到法院的支持。

2、胁迫也要有证据,不是张口就来就能说明被胁迫。

《民法典》第150条规定:一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

田某作为原告需证明胁迫事实存在,但其未提交任何直接证据,亦未在转账后报警,导致法院无法认定存在胁迫情节。

若田某确实被胁迫,其完全可在事后保留行车记录仪数据或报警求助,但实际行为与受胁迫后的救济措施逻辑不符。

司法实践中,胁迫需达到使受害人陷入恐惧、无法自由表达意志的程度。

因此,田某未能履行举证责任,胁迫主张没有事实支撑。

3、田某的转账备注内容更是关键证据。

《民法典》第469条规定:书面形式是合同书、信件、电报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为书面形式。

该备注明确表述了转账用途为“因微信内容未区分造成家庭矛盾”的补偿,构成对支付原因的自认,属于书面意思表示。

根据《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第14条,电子数据(如微信转账记录)可作为有效证据。

本案中,备注内容直接证明田某的支付行为系自愿补偿,而非无法律依据的获利。

虽说田某的暧昧聊天违背公序良俗,但情感冲动下的“补偿承诺”同样具有法律约束力。

因此,法院审理认定,田某主动约见冒先生,事后也没有报警,没有证据证明他受到胁迫,属于自愿转账。

最终,法院依法判决驳回田某的诉求,田某还要负担案件受理费1314元。