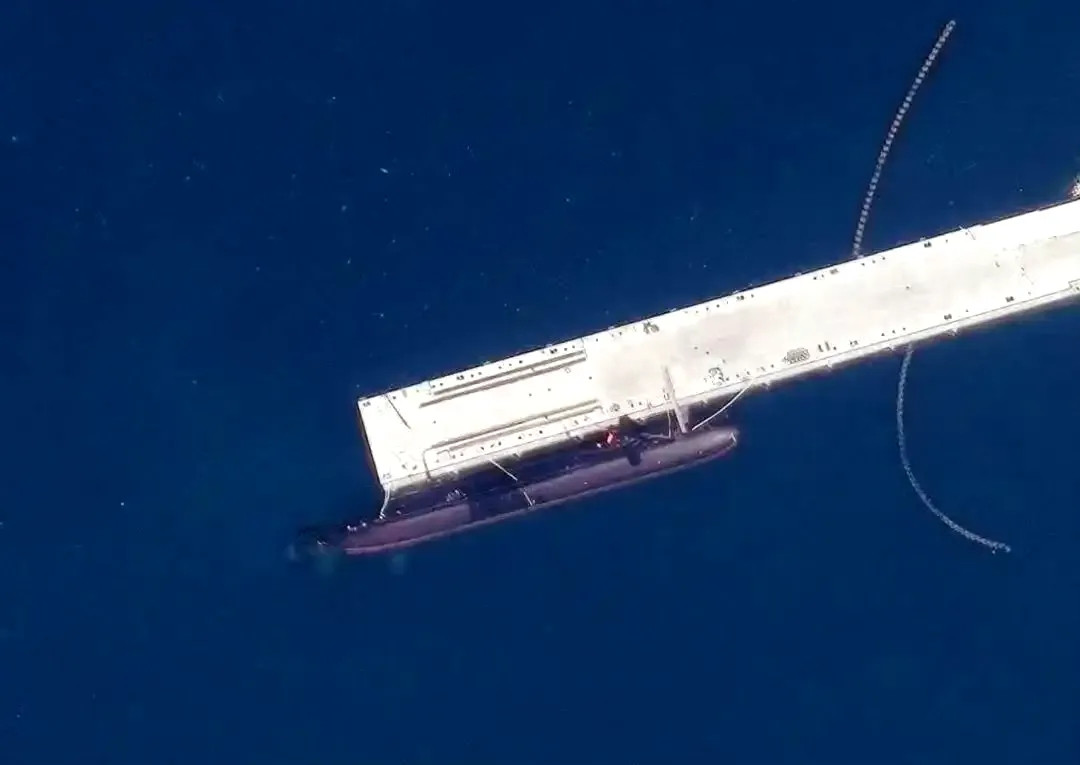

甲板上的那串黑色轮胎印,比任何通稿都实在。外媒吵了一圈,其实就一件事:003“福建舰”把电磁弹射从概念、从视频、从讨论板,按在了热甲板上。 从2022年6月下水到今年多轮海试,节奏没有一句废话。央视镜头给到歼-15T被“弹”出甲板的瞬间,推背感隔着屏幕都能听见;外媒跟着起哄,说“接近入役”,还有人押宝“最快2025年底”。真假暂且不争,有意思的是口风变了——从“能不能”变成“什么时候”。这就够了。 先别急着把“第三艘航母”当数字游戏。福建的要害不在吨位,而在“弹”。常规动力,电磁弹,一前一后,本来是两条线,中国把它系在了一条船上。你可以说它不是核动力、不是“无限续航”;可在亚太这张桌子上,决定胜负的不是油箱长度,而是每个出动窗口能推出什么、能推多少、能推多快。电磁弹射的收益,体现在“满油满弹”“全天候”“高节律”,不是PPT上的术语,是一次次起飞重量、一架架回收窗口,算术能算出来。 外界喜欢拿美军“福特级”当标杆。标就标吧。那边的“童年病”谁都看见了,中国的路子不是去嘲笑,而是绕坑。综合电力怎么分配、能量怎么回收、控制怎么解耦——这些细节只有工程师关心,读者不必。你只要看结果:重型舰载机弹出去,预警机有眉目,甲板节奏越来越顺。剩下的,是把“稳定可复现”做成日常。 “技术跃迁”的戏份,不止在福建。社媒这几个月真正炸锅,是因为一艘被称作“076”的两栖攻击舰——“四川舰”——被曝“把电磁弹射也装上了”。按常识,这本来应该是航母的玩意儿;中国把它丢进四万吨级的船上,外网直接用“疯了”形容。疯不疯先放一边,逻辑很清楚:电磁弹射不是“独门绝活”,而是通用能力。能弹战机,就能弹固定翼无人机;能弹有人,就能把“无人蜂群”弹到更远、更高、更密。两栖舰从“运兵+直升机”升级成“投送+空中杠杆”,这才是令人生畏的地方。 再把镜头拉远。三艘航母听上去风光,其实残酷:你要把“能用”推到“好用”,把“成体系”从海报变成排程。雷达、电子战、通信链路、飞行甲板流线、弹药与油料的周转——每一个瓶颈都会掐你的脖子。外媒估算福建峰值日出动能摸到“260—300架次”,有人拿它去跟尼米兹比、跟福特比。别急着比极限,先把均值做厚、把波动做窄。稳定压住一段时间,才叫战斗力。 美国网友的反应很有戏剧性。一边是“quantum leap”的惊叹,一边是“复制粘贴”的嘲讽。情绪价值与技术事实,永远是两条平行线。真正的焦虑点并不在“这艘船能不能打赢那艘”,而在“对手把弹射、拦阻、甲板节律这些‘航母素养’,开始往不同舰种扩散”。当“弹射”不再被捆绑在十万吨核航母上,海战的“单位成本—单位效能”曲线就会变形。谁先重绘这条曲线,谁先改规则。 也别把福建吹成万能钥匙。常规动力的航程管理、维保周期、补给链条,任何一个短板都会把节奏打回原形。这恰恰是考验工业水平与组织能力的地方。你得有足够多的备件、足够熟的工序、足够稳的班组,把“实验室里的成功”变成“舰队里的平庸”——平庸在军语里是褒义词,意思是“常态化可复制”。今天能弹十次不叫本事,明天还能弹十次、后天仍旧十次,才叫能力。 这也是为什么“入役时间”外界盯得紧。不是赶场子,是看体系成熟到哪一格。江西舰、山东舰滑跃体系有它的边界,福建打开了另一扇门——预警机的门、重型多用途的门、全天候高频出动的门。它不需要把美国的全球存在复制一遍,中国的任务书在家门口。常规动力航母的“性价比”,在区域高强度、有后方支撑的作战环境里,反而是加分项。 把“076”再想远一点:如果电磁弹射在更小的平台上跑顺了,无人化、智能化的天花板就被抬高了。固定翼无人机不再受限于滑跃、垂直起降的物理妥协,可以带更重的载荷、更远的航程、更高的升限,成编成群去做侦察、干扰、诱饵、打击。到那一步,争的不是“某一型舰载机的参数”,而是谁能把“空域资源”切成更细的时间片,谁能在一分钟里塞进更多的动作。 外媒喜欢把这些归纳成“格局变化”。你如果非要一个俗气的结论:福建不是“第三”,它是“分水岭”。它把中国海军从“有航母”推到“会用航母”,再往前,是“把航母能力普适化”。当“弹射”这件事从稀缺变成普遍,甲板的每一次黑色轮胎印,都不是炫耀,是工序的一部分。 最后说一句不那么好听的话:别指望一段起飞视频赢下舆论,别用一句“世界第一”吓住对手。真正的胜负手,在那些看不见的表格里—— sortie 计划、维护窗口、油弹周转、编队协同、训练耗时。福建把门推开了,接下来要做的,是把门后的走廊一盏盏把灯点亮。等走廊够亮,谁还在不在门口争辩,其实已经不重要了。 参考资料:《 福建舰首次海试成功,三个细节耐人寻味-中国新闻网 》