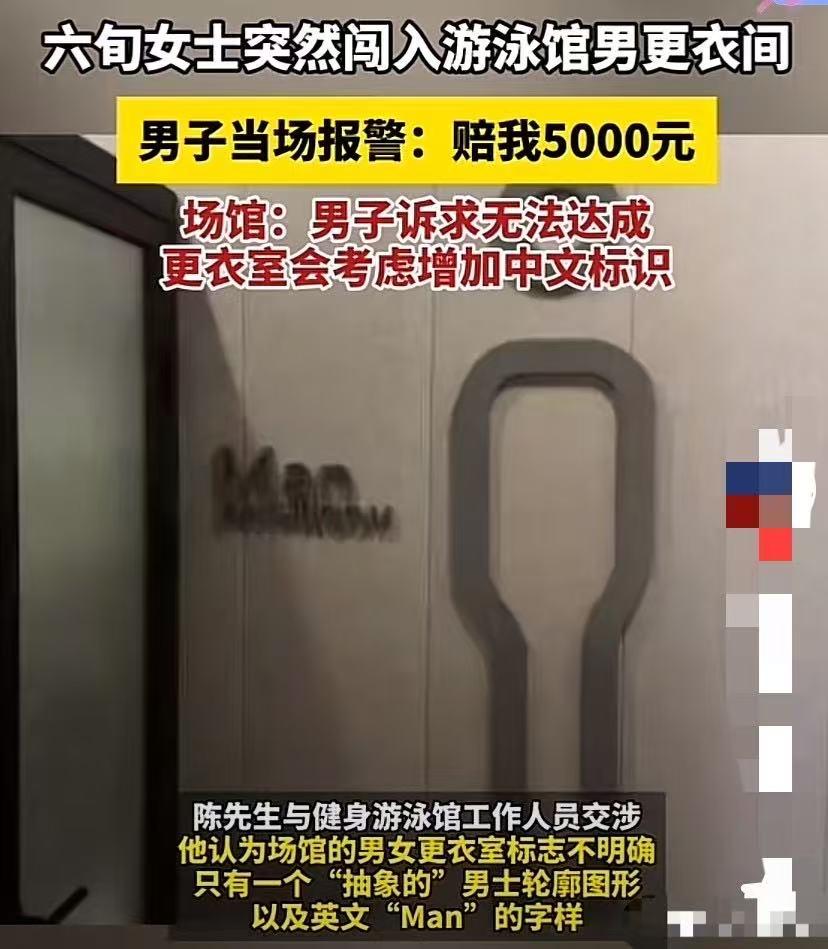

上海,6旬大妈误入游泳馆男更衣室,与一名几近赤裸的男子四目相对,而后尴尬离开。男子也感到十分尴尬,不愿意了,要求游泳馆赔偿5000元,遭拒后,当场报警! 在上海一家健身游泳馆的男更衣室里,门“吱呀”一声开了。正准备换衣服的陈先生一抬头,门口站着一位六十多岁的大妈,两人目光相遇,空气瞬间凝固。大妈反应极快,红着脸连说“哎呦,走错了,不认识路”,便匆匆退了出去。 陈先生觉得自己近乎赤裸地被陌生人看了个遍,隐私受到了严重侵犯。而他认为,这事的根源不在于那位慌张的大妈,而是游泳馆那块“不友好”的门牌,只有一个抽象的男性轮廓图,旁边配着英文“Man”。这样的设计,对不懂英文的老年人来说,简直就是个摆设。 于是,他找到游泳馆前台,提出了两条诉求:给个明确的说法,并赔偿5000元精神损失费。游泳馆的回应却相当强硬。工作人员表示,以后会考虑加上中文标识,但对于赔偿,只肯给一张两周的体验卡。 见陈先生不接受,对方干脆地建议他“走法律程序”。双方诉求差距太大,沟通彻底走进了死胡同。一气之下,陈先生当场报警,可即便民警到场,面对各执一词的双方,调解也毫无进展。 大妈误入的行为,毫无疑问直接侵犯了陈先生的私密空间。根据《民法典》,这构成了侵权。不过,她的行为显然是无心之过,缺乏主观上的恶意,因此并非责任的焦点。 真正的焦点,落在了游泳馆身上。作为开门做生意的经营场所,游泳馆依据《消费者权益保护法》和《民法典》,对消费者负有安全保障义务。 不仅如此,上海住建委发布的《公共厕所规划和设计标准》,其中明确要求,公共厕所必须设置标有中文、英文及性别图像的门楣标志。 更衣室虽不完全等同于公共厕所,但道理是相通的:在一个面向社会大众的公共服务场所,提供清晰易懂的中文标识,本就是最基本的“善良管理人”责任。 因此,游泳馆标识不清的过失,与陈先生隐私权受损的结果之间,存在着明确的因果关系,游泳馆未尽到安全保障义务,理应承担相应的补充责任。 陈先生提出的5000元精神赔偿,想要拿到并不容易。法律规定,主张精神损害赔偿需要证明自己遭受了“严重”的精神损害,这在司法实践中是个很高的举证门槛。 就算能证明,赔偿金额也不是随口要价,法院会综合考量侵权方的过错程度、事件后果、经济能力以及当地生活水平等因素。事情被曝光到网上后,迅速点燃了公众的讨论热情,舆论场几乎分化为两个阵营。 一部分人坚定地支持陈先生,认为更衣室是个人隐私的最后一道防线,标识不清就是场馆的重大过失,必须坚决维权,赔偿5000元都算客气了。另一部分人则更倾向于“和为贵”,觉得大妈并非故意,双方都很尴尬,应该互相体谅,道个歉就完了,没必要把事情闹大。 那个“抽象标识”不只是一块设计失误的牌子,它映射出许多公共服务设计中存在的“傲慢”与“想当然”,习惯性地忽略了老年人、儿童以及不同文化背景群体的真实需求。 一个好的公共空间,服务设计就该追求“一眼明明白白”,让便利惠及每一个人,而不是因为设计上的缺陷,埋下各种让人闹心的“陷阱”。 这件事也提醒我们,公民在权利受损时敢于发声是社会进步的体现,但同时,如何在坚持原则与保有同理心之间找到平衡,也是我们每个人需要思考的课题。 希望这场小风波之后,无论是健身房还是别的场所,都能在细微处多点体贴,让拥挤、尴尬和无处安放的失落少一点,让“走错门”的戏码别再上演得如此扎心。 信源:半岛晨报