强渡大渡河17勇士”的队长熊尚林,却在1942年带着一个参谋两个警卫员离开了部队,最后还被自己的参谋打死,其中发生了哪些隐秘?

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨!感谢您的强烈支持!

1935年5月的大渡河畔,湍急的水流裹挟着历史的重量奔腾而下,蒋介石调集十万大军布防北岸,飞机在头顶盘旋侦察,机枪碉堡密布河岸,他坚信这条“天堑”将成为红军的葬身之地,甚至得意地宣称要让毛泽东成为“石达开第二”。

安顺场渡口宽达300米,河水每秒流速4米,暗礁漩涡能吞噬竹筒,当地船工说“鹅毛沉底”绝非夸张。

红军先遣队拼死抢到唯一的小木船,船身不过三米长,一次最多载八人,船工帅士高看着这群衣衫褴褛的年轻人直摇头:“太平军当年二十万人都没过去……”

25日凌晨,17名战士在篝火旁沉默地擦拭大刀,宣传队长李水清带来印着“祝君平安”的白毛巾和搪瓷碗,这是当时红军能拿出的最珍贵慰问品。

神炮手赵章成从怀里摸出五发炮弹,那是他从中央苏区背了上万里的家底。

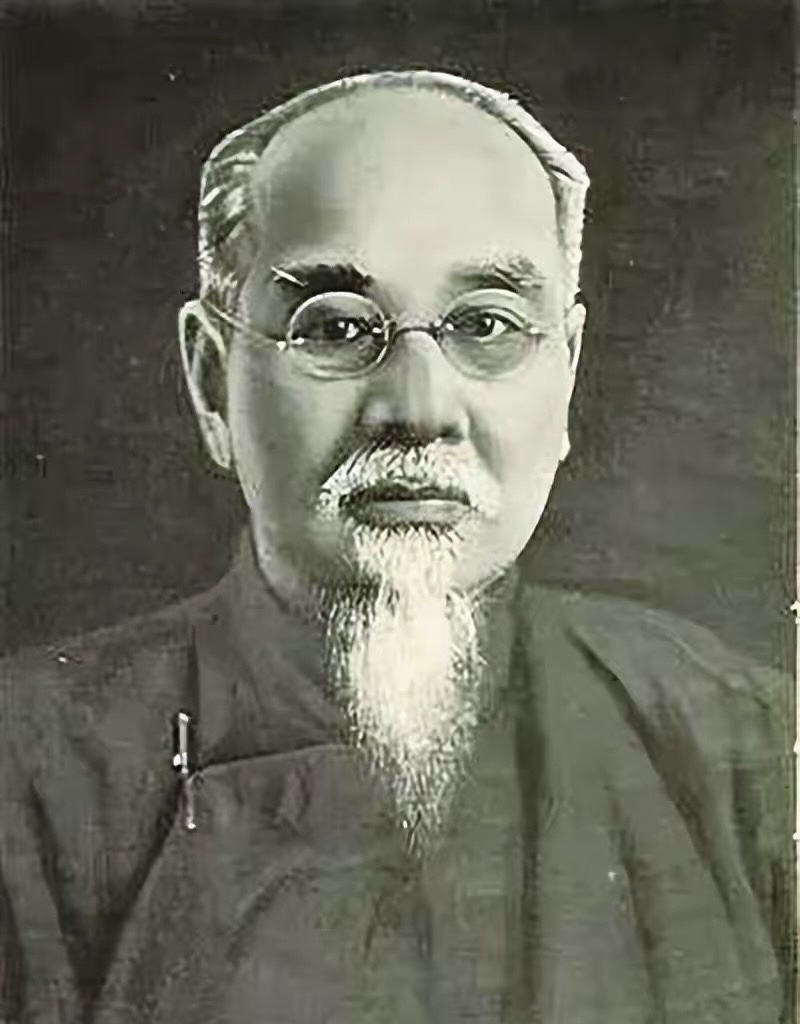

突击队长熊尚林蹲在河滩上画进攻路线,这个江西高安农家子弟参军时才17岁,五次反围剿的硝烟把他淬炼成红一团最年轻的连长。

当营长孙继先宣布渡河名单时,16名战士齐刷刷向前一步,有人急得直喊“不让我去就跳河游过去”。

木船在弹雨中剧烈摇晃,对岸机枪子弹打得水面像沸腾的粥锅, 船工王有能后来说,熊尚林始终站在船头,子弹擦破头皮血糊了半边脸也不蹲下。

第一发炮弹炸飞碉堡时,船突然撞上暗礁,熊尚林纵身跳进激流,硬是用肩膀把船顶出漩涡。

登陆瞬间,守敌两个连嚎叫着扑来,大刀砍卷刃了就抡枪托,17个人硬是撕开两百米的突破口。

当孙继先带着第二船赶到时,看见熊尚林正按着国民党军官的脑袋往石头上磕,身后七具敌人尸体摆成扇形。

这场奇迹般的强渡彻底粉碎了蒋介石的围歼梦,斯诺在《西行漫记》里写道:“如果红军失败,中国历史可能要改写。”可谁也没想到,七年后这位传奇英雄会倒在河北崇礼的荒山沟里。

1942年端午节,草场沟村民听见土屋里传出怒吼:“老子大渡河都过来了怕个啥!”紧接着一声枪响,熊尚林倒在血泊中,开枪的是跟随他多年的副大队长。

事后警卫员回忆,那天熊尚林又说起平北军分区成立时,自己带出的游击队扩编成团,结果团长政委都是当年资历不如他的人。

脱离部队的二十多天里,这群“孤军”尝尽世态炎凉,想向老乡借粮,人家听说他们擅自离队转身就关门,夜里睡羊圈,伪军巡逻队的狗吠声越来越近,参谋长提议暂避风头,熊尚林摔了茶碗骂他怂包。

最后的争执发生在分吃半块饼子时,参谋长突然拔枪,子弹从英雄眉心穿过。

军分区后来收到两份截然不同的报告,警卫员说熊尚林想拉队伍回江西打游击,参谋长坚称他要投敌当汉奸。

当年强渡大渡河的17勇士,有16人连名字都没留下,唯一确认下落的熊尚林,墓碑却在牺牲60年后才由家乡补立。

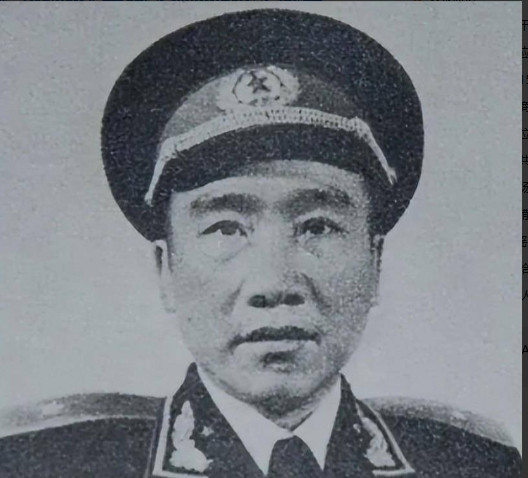

开国少将李水清晚年回忆平西抗战时总念叨:“要是老熊没犯倔,55年至少该授中将。”而亲手击毙他的参谋长被送往延安后,档案记载“因历史问题审查”,此后下落成谜。

在崇礼烈士陵园,游客常对着熊尚林墓碑发呆,青石板上“大渡河英雄”五个字被摸得发亮,而旁边的生卒年“1910-1942”却鲜少被注视。

今天第74集团军“大渡河连”点名时,第一个喊到的永远是“熊尚林”,年轻士兵可能不知道,他们日夜擦拭的荣誉室里,那张泛黄照片上的年轻人为何笑得那么骄傲。

就像没人能说清,当熊尚林在草场沟扣动扳机前的瞬间,是否想起1935年那个清晨,17个年轻人在朝霞中冲向枪林弹雨,他们相信自己在创造历史,却不知道历史将如何对待他们。