1951年,朝鲜战场,一新兵正擦大炮,突然瞅见,美军阵地有顶奇怪的帐篷。他咬牙跺脚,装上炮弹,冲着帐篷来了一发!只听“砰”,一声!瞬间地动山摇,他顿时目瞪口呆:“动静这么大?”

1951年深秋的朝鲜战场,寒风卷着硝烟刮过志愿军阵地。15岁的张典文正埋头擦拭冰冷的炮筒,手指冻得通红。

这个湖南临湘农村娃为了参军,曾在征兵处软磨硬泡好几天,硬是用"天下兴亡,匹夫有责"的道理说服了干部。

此刻他所在的47军140师419团机炮连阵地上异常安静,只有远处美军阵地偶尔闪过的车灯提醒着战争的存在。

张典文习惯性地凑近瞄准镜,这是他每天擦炮时的秘密仪式。

镜片里突然闪过一抹异样:对面山头多了顶墨绿色帐篷,像块突兀的补丁缀在焦黑的土地上。

"昨天还没有的..."他喃喃自语。几个模糊人影在帐篷周围快速移动,动作透着不寻常的谨慎。

他飞奔着报告班长,却被当作新兵神经过度敏感。

返回炮位再看,那些黑影愈发清晰,像蚂蚁围着糖块打转。

热血猛地冲上头顶,部队铁律"无令不开炮"在耳边嗡嗡作响,但眼前晃过同乡战友胸前的军功章,想起美军飞机在丹东投下的燃烧弹。

他吐掉嘴里的沙土,24斤重的炮弹被狠狠推进炮膛,动作比任何训练时都利落。"大不了枪毙我!"这念头闪过时,手指已经扣动扳机。

炮弹尖啸着撕裂空气的刹那,张典文就后悔了,炮口青烟还没散尽,对面山头突然爆出刺目白光。

紧接着是连环爆炸,火球裹着浓烟翻滚腾空,震波把三公里外的树叶扫得簌簌直落。

"坏了!"他腿一软跌坐在战壕里,"这动静...得是多大的炸药库啊?"

阵地瞬间炸锅。连长王进金提着裤子冲出掩体,揪住他衣领怒吼:"谁给你的胆子!"禁闭二字还没出口,营教导员苏福顺的电话先到了。

全连人屏息听着听筒漏出的声音:"...那顶帐篷是美军的临时弹药库!团部正愁找不到位置..."

连长表情从铁青转为错愕,最后拍着大腿笑骂:"你小子走了狗屎运!"

二等功喜报和禁闭令同时送到时,张典文正缩着脖子挨训。

"功是立了,错也犯透了!"教导员把军功章拍在他手心,"关你十五天长长记性!"

禁闭室里听着外面隆隆炮声,少年第一次懂得纪律的分量。

再上战场时,他已是92机炮连副班长。1952年马良山战役,美军重机枪压得步兵抬不起头。

眼见战友在弹雨中倒下,他嘶吼着撞开装填手:"我来!"24斤的炮弹在他手里轻得像柴火棍,一分钟45发的装填速度让炮管烧得通红。

战斗结束,战友才发现他右手血肉模糊,鲜血浸透半条裤管。"能多杀鬼子,手不要都行!"他咧嘴扯下布条包扎。

战争结束后,这个曾创造战场奇迹的少年选择解甲归田。

晚年在湖南乡下务农时,有人问起军功章,老人总摆摆手:"真该被记住的,是留在三八线的那些娃..."

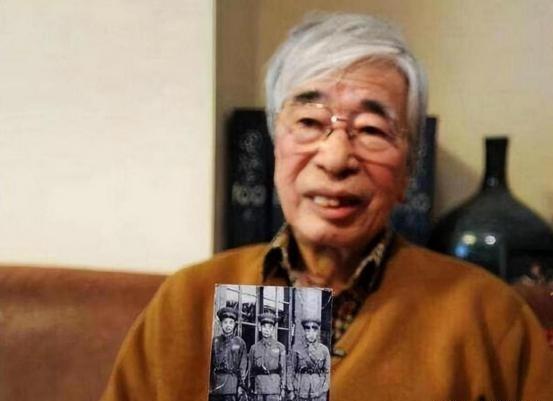

他柜子里珍藏的泛黄照片上,少年兵倚着炮管笑得灿烂,背后的裂谷山川,正是他们用青春夯实的国界线。

人人人人

[100][红脸笑][点赞]深藏功与名

痴迷不悟毁一生 回复 08-31 22:49

不是藏,是没机会展示

邢台浑金机械设备有限公司 回复 痴迷不悟毁一生 09-10 05:47

你有机会你上

蔚蓝色的海np3p

致敬!英雄的炮神!

用户10xxx08

致敬英雄!

A1

英雄

守护幸福

一分钟45发?20毫米的机关炮啊?

阳光灿烂 回复 08-29 15:31

24斤重!那是105毫米榴弹炮!!!

老头 回复 阳光灿烂 09-08 20:35

手指扣动扳机发的,英雄是要尊敬,瞎吹就没有意义了

用户11xxx28

致敬英雄。

用户10xxx39

美军投降有你一功。

用户10xxx26

英雄

不凡

像这种战场上立大功的英雄,每月退休金一万都不算过份

用户10xxx17

[点赞][点赞][点赞]

用户10xxx15

点一个大赞特赞。

龙晓

一分钟45发,问问现在舰炮一分钟多少发。然后右手流满鲜血,炮兵,你要说累的抬不起手了我信,流满鲜血不太信。

喵喵呜哒

一个人打炮,没有坐标,没有距离,直瞄吗?

hzl1004

[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

建农

伟大的军队伟大的战士伟大的中国人!!!

水山

日式92啊步兵炮吧,当时我军入朝时有很多日式大炮

用户93xxx46

小编会吹,24斤重的炮弹一分钟45发。小编造的炮吧

海浪

英勇的战士

九尾狐团团

他会问公交司机能免票吗?军人候车室可以坐吗?

风灵无畏

向英雄致敬!

用户14xxx24

他们的精神永远被赞杨和传承。

我就是一买客11

美国在板门店无条件投降

快乐的唐淘淘

扣动扳机的炮,一分钟45发,怎么觉得有点不靠谱呢

用户10xxx54

看见美军帐篷。。。。。。。