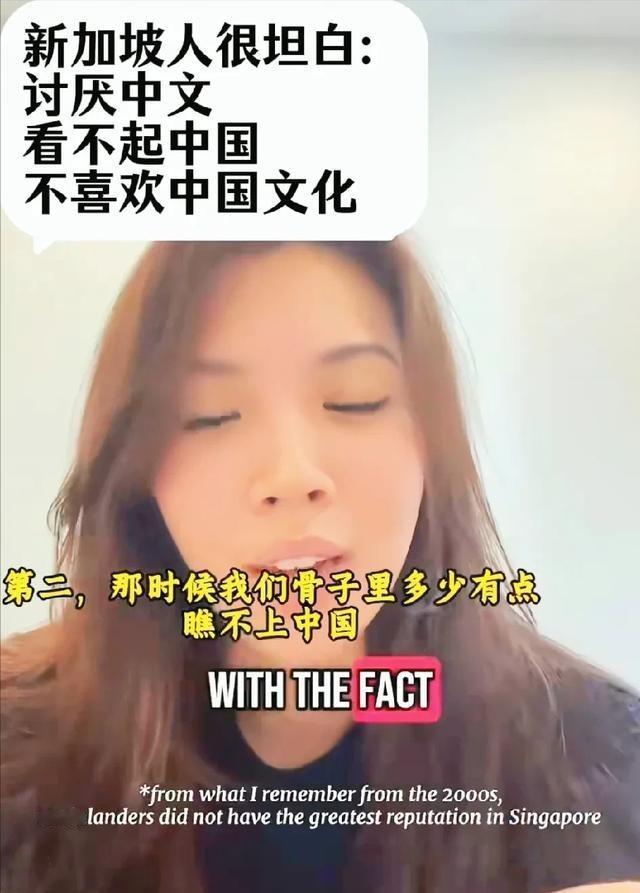

有人问一位新加坡女子:“为何新加坡年轻人讨厌中文呢?”没想到,她回答得很直白,毫无委婉之处。 新加坡这个华人为主的社会,为什么年轻人对中文越来越疏远?一个简单的问题,却牵扯出深层社会变迁,让人不由得想探个究竟。 新加坡年轻人对中文的态度转变,源于多重现实因素。英语作为全球贸易语言,在新加坡的经济环境中占据主导地位。这个国家以金融和服务业闻名,工作岗位多要求英语流利,招聘广告往往强调这一技能。年轻人从小接触英语主导的教育体系,中文被视为次要科目,导致兴趣缺失。数据表明,中文在家使用率从上世纪八十年代的较高水平降至如今不足三成,许多家庭转向英语沟通。这种转变不是突发,而是长期政策影响的结果。政府推动双语教育,英语是第一语言,母语如华语仅占有限课时。学生在学校里用英语学习数学和科学,中文课则侧重基础表达,缺乏深度应用。许多年轻人觉得中文“没必要”,因为日常事务全靠英语处理,求职时英语证书更具竞争力。 经济实用主义是关键驱动力。新加坡作为贸易港口,与欧美和东南亚互动频繁,英语通吃全球市场。中文主要限于与中国相关的生意,其他领域用不上。年轻人计算成本效益,学习中文需额外时间,却不带来直接回报。调查显示,青年一代华语熟练度下降,口语中常出错或混用英语词。相比之下,英语技能直接影响薪资和晋升,跨国公司招聘优先考虑它。父母忙于工作,也多用英语教导孩子,家庭环境强化了这种偏好。祖父母虽坚持华语,但年轻一代接触少,渐渐遗忘。 上世纪八十年代的“讲华语运动”曾试图扭转局面。那时政府通过海报和广播推广华语,鼓励华人保留根基,避免西方影响过重。运动目标是统一华人社区语言,取代方言如闽南语和粤语。老一代响应积极,在市场和社区多说华语,学校组织相关活动。但小国生存依赖国际大势,英语带来的利益更实在,文化价值在经济压力下退让。运动虽有成效,却未能阻止年轻人疏远华语。方言使用率从1980年的八成降到如今不到一成,年轻人多不熟练。 教育体系加剧了这一趋势。从幼儿园起,英语浸没式教学主导,课本和作业全用英语。华语课每周几小时,学生觉得枯燥,缺乏实践机会。不像英语用于一切科目,华语仅限课堂,课外很少应用。老师虽努力,但学生兴趣低,考试压力大,许多人视之为负担。数据显示,青年华语媒体消费减少,更青睐英语电影和新闻。社交媒体上,英语帖子常见,华语表达生涩。父母英语为主的家庭,孩子书架英语书占多,晚间故事也用英语讲。 社会经济地位也影响语言偏好。高收入家庭更注重英语,视之为全球竞争力工具。低收入群体虽保留些华语,但整体趋势是英语主导。研究指出,种族和年龄因素作用大,年轻人华语水平低于长辈。全球化让英语成硬通货,科技平台默认英语设置,年轻人滑动手机时自然选它。华语被边缘化,只有与中国供应商互动时才启用。 近年来,中国游客和投资增多,情况有所变化。年轻人发现华语有用,能在谈判中占便宜,于是重拾学习。报名语言班增多,不是情感驱动,而是实际利益。社区中心课程参与者增,手机app练习华语流行。但整体疏远仍存,方言复兴迹象弱,年轻人面对华语仍需努力。血脉相连是事实,文化联系需维护。语言若无益处支持,就易淡化。 这种现象提醒人们,文化传承像条线,得不时拉紧。无论身在何处,说母语识祖先文字,心底总多份安定。新加坡的例子显示,实用主义虽推动发展,但也让文化根基松动。年轻人选择语言时,经济账是第一位,文化价值需外部强化。政府虽持续推广,但效果有限,需更多实际应用场景。未来若中国影响力扩大,华语地位或提升,但目前英语主导不变。年轻人态度反映社会现实,不是个人懒惰,而是环境塑造。 新加坡作为多语国家,平衡英语和母语难。政策虽旨在统一,但导致华语边缘。统计显示,2020年华语家庭使用率仅29.9%,较2010年下降。青年一代多用英语社交,华语限于特定场合。教育改革试增互动,如小组讨论,但学生仍偏英语。父母态度关键,高学历者更推英语,视之为孩子未来保障。 总体看,这种疏远有无奈成分。小国适应全球,英语是生存工具,华语文化意义在现实前轻飘。年轻人计算清楚,用进废退是自然规律。但看着亚洲面孔的他们对华语生疏,总觉遗憾。文化认同需养成,不是天生。新加坡经历给其他社会借鉴:语言政策需兼顾经济和传承。 你对新加坡年轻人疏远中文有何看法?欢迎留言分享经历或观点。