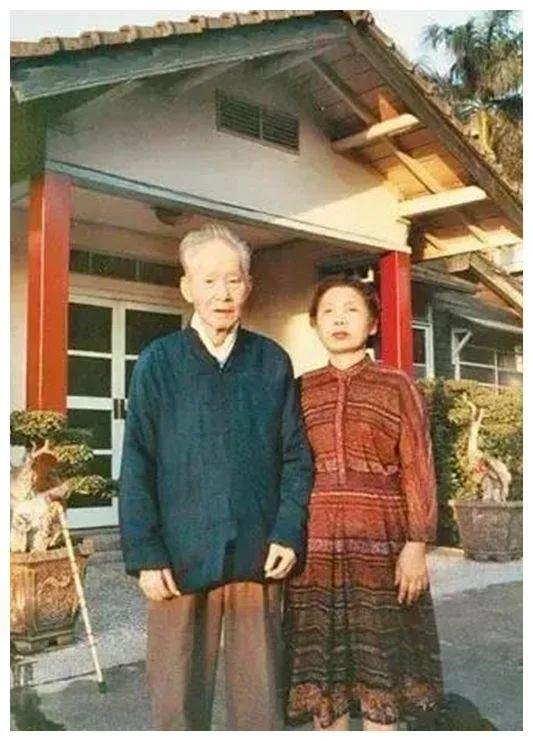

下图是1988年,被软禁长达33年之久的孙立人将军,重获自由后,和妻子拍摄的一张合影,看后让人泪目…. 1988年的一个早晨,台中一处高墙大院的铁门缓缓打开,一个满头白发的老人走了出来。 阳光照在他脸上,他微微眯起眼,仿佛在确认这是真的,三十三年来他第一次不用在卫兵的注视下呼吸自由的空气。 这个人,就是曾被称为“东方隆美尔”的抗日名将孙立人。 他的一生,几乎浓缩了近代中国军人的起伏。 1900年,孙立人出生在安徽庐江一个书香世家,从小成绩拔尖。 14岁进清华,后来拿着庚子赔款奖学金远赴美国,在普渡大学学成土木工程。 按理说,他本可以成为工程师,在书桌前安度一生,可时代和信念把他推向了另一条路。 1925年,他考进弗吉尼亚军事学院,还谎报了年龄,只为了能早日披上军装。 回国后,他投身国民革命军,从基层做起。 1937年淞沪会战爆发,他带兵守苏州河南岸,在日军一轮轮猛攻下死守不退,七次击退敌军,身中十几处伤口,血浸军装也不下火线。 撤退前,他亲自炸毁苏州河浮桥,切断敌人追击,自己却昏迷三天三夜。 伤好后,他写下《孙氏操典》,用来训练部队,令战斗力提升一截。 真正让他名震中外的,是1942年的缅甸仁安羌战役。 当时中国远征军陷入困境,英军七千余人被日军重重包围,补给断绝。 孙立人带着千余人,冒着丛林酷热和枪林弹雨杀出一条血路,不仅击溃日军,还全数救出英军。 英军指挥官当面称他“冷静而好斗”,并为他颁发英帝国司令勋章。 两年后,他又在缅北击溃日军第18师团,一战成名,西方媒体称他是“东方的隆美尔”。 然而,战场上的辉煌没能换来安稳的晚年。 1955年,蒋介石突然以“叛乱”罪名将他软禁,理由众说纷纭,有人说是因为他与美国关系太密切,也有人认为是因为功高震主。 调查委员会耗了几个月,写下一万六千字的报告,罗列了各种指控,最终把他关进台中一处宅院,周围围着高墙,二十四小时有人看守。 在那段漫长的日子里,他住在两层小楼里,院子里只有几棵老树,风吹叶响成了他唯一的慰藉。 每天早晨,他会在院子里慢慢走几圈,偶尔停下来望向远处。 屋里摆着几本翻得发黄的旧书,书页上的字迹都模糊了。 妻子张晶英每月只能探视几次,提着竹篮带些吃的,却总是在卫兵冷漠的注视下匆匆离开。 三十三年,就这样在沉默中被耗尽。 外界几乎不知道他的具体境遇,老战友偶尔提起他,都是一声叹息。 一个曾在异国战场救过盟军的将军,就这样被困在小院里,连申辩的机会都没有。 蒋介石对此从未公开解释,也没有松口放人。 直到1988年,孙立人才重获自由。 他走出宅院不久,和妻子在院子里拍下那张著名的合影, 他穿着灰色长袍,神情平和,白发衬着岁月的沧桑。 妻子站在旁边微笑,身后是一棵开满花的桂花树。 那不仅是一张照片,更像是宣告他的人生终于翻过了那一页。 晚年的孙立人生活得很安静,喜欢在院子里坐着晒太阳,手里捧一杯茶,看远山云起云落。 四个子女在海外和台湾都有建树,康奈尔、麻省理工、清华的学位,让他多了几分慰藉。 偶尔,他会穿上旧军装,胸前挂满勋章,出席老兵聚会。 说起仁安羌战役时,他语气淡然,只有眼神里闪过的光,透露着那段燃烧的岁月。 1990年11月19日,孙立人因病在家中离世,享年九十岁。 灵堂布置很简朴,遗像前是一束白菊花。来送别的人中,有不少是年迈的老兵,他们站在遗像前,举手敬礼,神情肃穆。 他的一生,既有万众瞩目的荣光,也有长年孤寂的煎熬。 战场上的胜利可以用战报记载,政治的阴影却无法用时间抹去。 但无论遭遇什么,他始终挺直了腰杆,像他年轻时在战场上一样。 一个军人的价值,不止在于他打了多少胜仗,更在于他在任何境地中,都不曾失去自己的风骨。