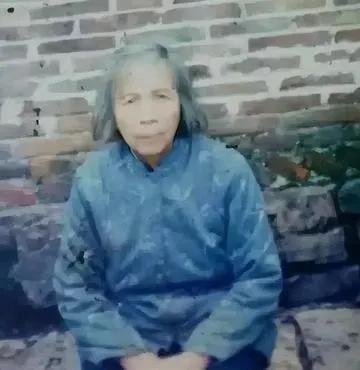

1979年,台湾老兵竟然瞒着妻儿,给大陆的原配寄钱。哪曾想,原配和以前的下属已经“同居”30多年了…… 1979年春天,湖南邵阳黄泥村的邮递员敲开陈淑珍家的木门,递来一封从台湾寄来的信。 她拆开信纸,看到“我已在台湾另娶”的字样,手一抖,泪珠滴在了纸上。 寄信人是她失散三十年的丈夫易祥。 而此时,她身边的庹长发,已经替她撑起这个家整整三十年。 三十年前,易祥还只是个意气风发的国民党军官。 那时,他和陈淑珍刚成婚不久,家里虽然清苦,但孩子的笑声、饭菜的香味,让日子有了盼头。 1949年初,战事吃紧,他接到撤往台湾的命令,只能把妻儿托付给最信任的部下庹长发。 那天,他背着行囊走出村口,回头时看到的是妻子怀里抱着孩子,庹长发站在她身边,脸上带着笃定的神情。 庹长发的命运原本更苦。 十四岁那年被抓壮丁,瘦得像柴棍,却被硬塞进军营。 能吃上一顿饱饭,还是因为易祥把勤务兵的位置留给了他。 易祥走后,村里人对陈淑珍一家并不友善,甚至有人趁机想赶她出门。 庹长发跪在村长家门口求情,才保住她们的住所。 日子是一步步熬过去的。 陈淑珍不会干农活,挑水摔得满身泥,种田更是笨手笨脚。 庹长发把她的活全揽了,赤脚在田里翻土,借牛耕田还得帮人白干三天活换一次。 收成差时,他宁可自己啃红薯,也要把米饭端到两个孩子面前。 冬天,孩子的鞋破了,他把自己唯一的新鞋脱下来给他们穿,自己光脚下地。 在台湾的易祥,日子同样不好过。 物资紧缺,他一度幻想等条件好些,就把家人接来。 但一等就是十几年,信件无法往来,消息全断。 等到年近半百,他还是娶了林秀琴,有了女儿易若莲。 不过,他心里对大陆妻儿的愧疚,一直压在心底。 1979年,两岸通信终于恢复了,易祥瞒着现任妻子写了那封信,寄去一笔钱,劝陈淑珍改嫁。 信寄出没多久,回信就到了。 他读到“长发照顾我们三十年,孩子已成家”时,愣了很久。 他没想到,这个当年跟在自己身后的小兵,真把一份托付当成了终身任务。 林秀琴发现了信,家里闹得不可开交。 若莲从抽屉里找到那张写着浩光名字的授田证,第一次意识到父亲的另一段人生。 村里也曾有人私下议论,庹长发和陈淑珍的关系不清不楚。 可他从不辩解,始终称她“太太”,称两个孩子“少爷”。 直到多年后,陈淑珍亲口劝他改口,他才喊她的名字。 他没回过四川老家,也没成家立业,一直住在村尾的小屋里,日子单调却心安。 晚年的陈淑珍身体不大好,反复叮嘱儿子们要记住庹长发的恩。 她走后,庹长发依旧守在那个小院,偶尔到村口的老槐树下坐坐,看孩子们追着玩闹。 浩光和浩明有空就回来,给他送米送面,还会给他买新鞋。 1990年代,易祥在台湾的日子也进入了尾声。 他常念叨“长发”,临终前让女儿若莲回大陆看看。 若莲找到邵阳的亲戚,终于在村里见到九十多岁的庹长发。 此时,他背已经弯成弓,脸上却挂着笑,说自己只是还了当年的一份恩。 记者问他,为何能守着承诺一辈子,他只是淡淡地说:“说好的事,就得做到。” 后来媒体帮他找到了在四川的侄子,临走前,浩光和浩明拉着他的手,承诺养他一辈子。 夕阳下,庹长发拄着拐,慢慢走向村口,背影一点点融进余晖里。 有人说,他这一生太苦,可他自己却不觉得。 他守住的不只是一个承诺,还有做人最硬的那口气:不管世事怎么变,信义不能丢。