清朝光绪年间的一次殿试现场,一穷书生在试卷上写了8个字,让光绪看后飙泪并直接钦点:状元就定他。他在考卷了写了什么,让光绪帝如此动容?写什么呢?

光绪二十一年的春天,北京紫禁城保和殿内,气氛比往年更加凝重,刚刚结束的甲午战争,大清帝国惨败给日本,耗费巨资打造的北洋水师几乎全军覆没。

年轻的光绪皇帝坐在御座上,心情异常沉重,巨大的失败感和对国家未来的忧愤填满他的胸膛,更让他感到无力的是,朝中大权实际被慈禧太后牢牢掌控,他这个名义上的皇帝如同被困在笼中。

此刻正在进行的殿试,关乎着为国家选拔栋梁之材,光绪格外上心,他迫切希望能找到真正理解时局艰难、有担当、能尽忠为国分忧的人才。

骆家世代务农,日子过得紧紧巴巴,但他的父亲眼光很长远,坚信只有读书考功名,才是让儿子摆脱穷苦命运的唯一出路。

好在骆成骧非常聪明,读书读得快,记性也特别好,看过的东西不容易忘记,父亲看他有这个天赋,咬着牙,东拼西凑,把家里好不容易攒下的一点钱拿出来,送他去成都最有名的锦江书院念书。

科举这条路不好走,他之前考中了举人,满怀希望第一次进京参加会试,结果没有高中,这对家境贫寒的他来说是个不小的打击。

终于,功夫不负有心人,在光绪21年,他顺利通过了会试,获得了面圣的机会。

保和殿考场里,一片安静,只有毛笔在纸上书写的沙沙声,骆成骧摊开考卷,题目不可避免地触及了刚刚结束的甲午战争和丧权辱国的《马关条约》。

他凝神静气,认真答题,答着答着,想到皇帝如今的处境,对外蒙受奇耻大辱,对内权力被架空,空有一腔抱负却难以施展,他不由得感同身受,为国家的前途命运深深忧虑。

当他写到最后的总结部分时,内心积累的情感再也抑制不住,他郑重地提笔,在考卷的显要位置,写下了八个力透纸背的大字:“主忧臣辱,主辱臣死。”

这八个字意思很明白,皇上您要是为国家的事情忧愁烦恼,那是我们做臣子的耻辱,说明我们没有尽责;皇上您要是因为这个无能的朝廷而蒙受耻辱,那我们做臣子的就应该以死谢罪!

殿试的考卷最终被呈送到光绪皇帝面前审阅,当光绪的目光落在这份答卷上,看到了那八个触目惊心的字时,一股强烈的情感瞬间击中了他。

这八个字像一把钥匙,猛地打开了他情感的闸门,泪水不受控制地涌出眼眶,他指着骆成骧的试卷,声音激动:“好,这一科的状元,就定他了!”

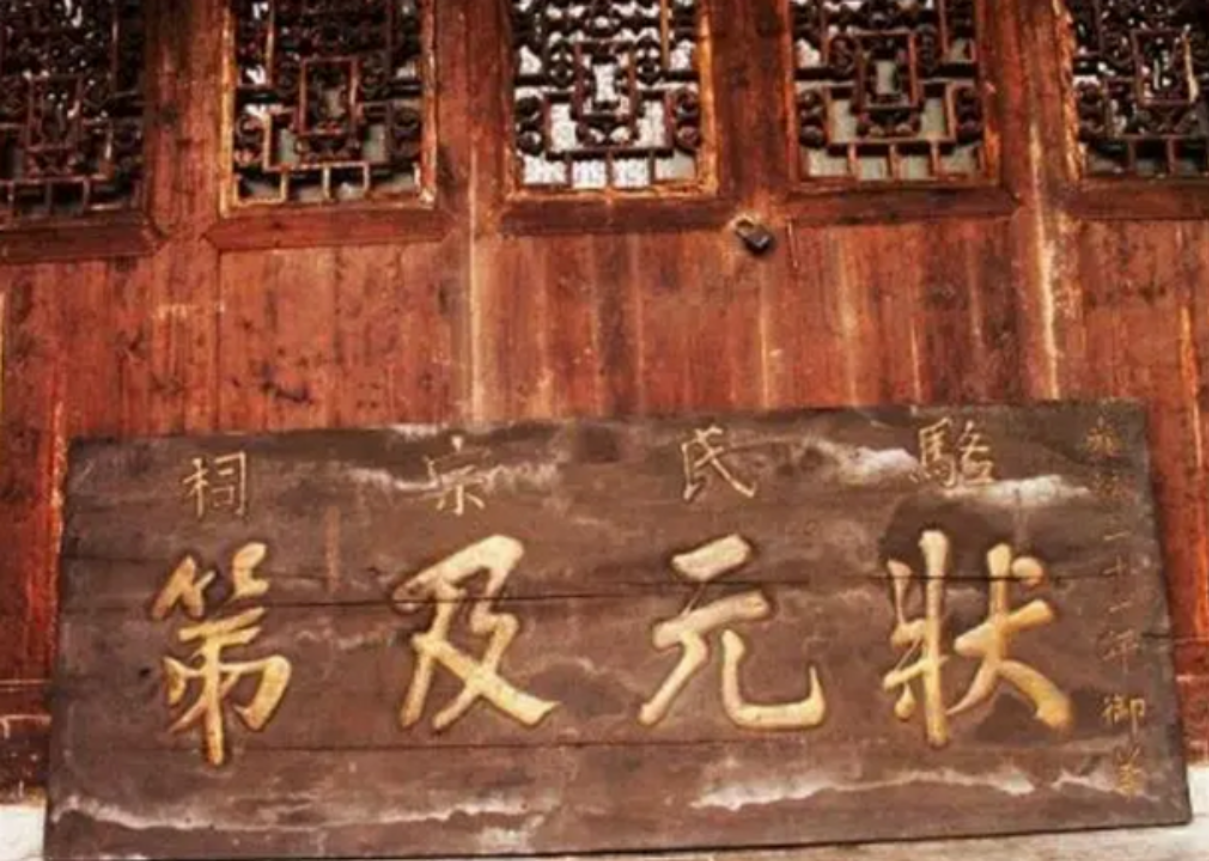

于是,骆成骧被光绪皇帝当场钦点为乙未科殿试的第一名状元,这不仅使他成为四川百年来首位状元,也留下了一个“穷书生凭八个字打动皇帝”的传奇故事。

因为骆成骧家境始终贫寒,做官也一直清廉自守,几乎没有积蓄,后人便称他为“清朝最穷的状元”。

骆成骧进入翰林院当修撰,对光绪的知遇之恩非常感激,后来,主张变法的康有为等人曾想拉拢他,他虽然内心支持光绪也赞同国家需要改变,但他性格稳重谨慎,跟康有为说,变法这事不能太着急,得慢慢来,稳稳当当地推进。

不过,《马关条约》带来的巨大耻辱感,推动着要求改变的声音越来越高,光绪皇帝不甘心做个受人唾骂的“亡国之君”,终于在光绪二十四年六月,不顾风险启动了著名的戊戌变法,骆成骧作为帝党的一员,坚定地站在了光绪这边。

可惜好景不长,变法触动了以慈禧太后为首的守旧派的根基,仅仅推行了一百多天就遭到反扑,彻底失败。

光绪皇帝被慈禧囚禁在瀛台,彻底失去了自由,看到自己效忠的皇帝落得如此下场,骆成骧感到心灰意冷,他认定这个朝廷已经无可救药,便辞去官职离开北京,四处寻求别的救国之路。

1911年,辛亥革命推翻了清朝,结束了帝制,骆成骧想要报答光绪皇帝知遇之恩的愿望也永远无法实现了。

虽然新的民国政府建立,但他看不惯手握实权的袁世凯后来试图复辟称帝的行为,在报国无门又无法认同现实的情况下,他选择了远离纷扰的官场,过起了隐居的生活。

不过,他早年教书的经历让他始终觉得教育很重要,在四川老朋友的盛情邀请下,他最终还是出山了,回到了教育的老本行。

他接受了四川高等学校校长的职务,全身心地投入到培养年轻一代的事业中,无论是在清朝做官,还是在民国办学,始终保持了那份农家子弟的清贫本色,一生清正廉洁,生活非常俭朴,从未改变过。

他从1906年直到1926年因病去世,近二十年时间里,几乎都在为四川的教育事业奔波操劳,在成都的多所学堂如法政学堂、高等学堂等担任重要职务,或是校长,或是监学,或是教务长,或者亲自授课教书,可以说把自己后半生的心血都奉献给了四川近代教育的起步和发展。

他在殿试考卷上写下的“主忧臣辱,主辱臣死”八个字,在那个皇帝受辱、国家危难的时刻,无比精准地戳中了光绪皇帝内心最深的痛楚,也道尽了一个有责任感读书人的忠诚与担当。