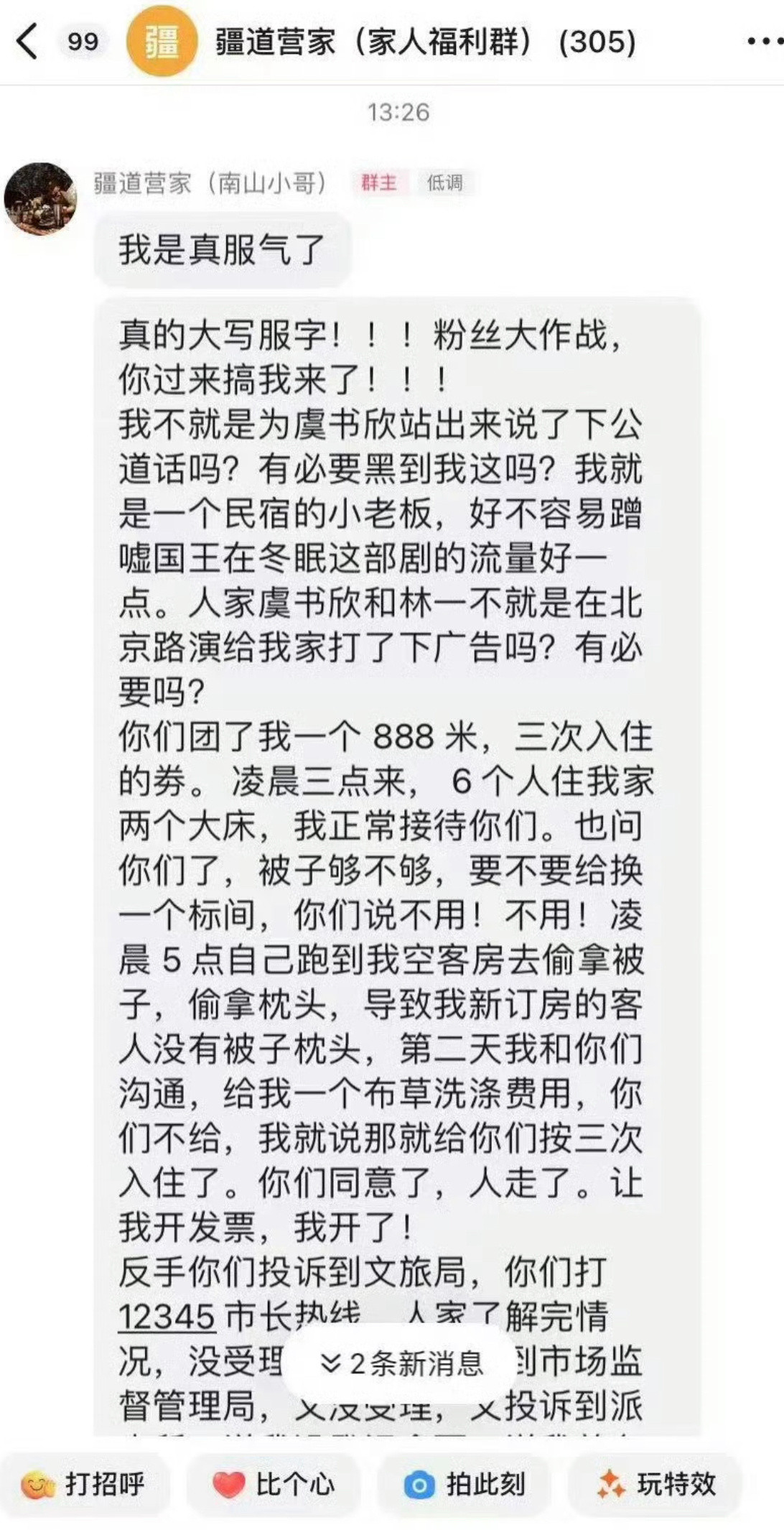

7月17日,河南开封,一女子带孩子住民宿时,老板不仅免费升级了大床房,还主动帮忙代缴停车费,一下给女子省了40元!结果女子离开没多久,就在电话里咬定老板骗她20块,更过分的是,十几天后,老板居然收到了投诉,理由是乱收费! 7月的开封,暑气蒸腾。一位带着两个孩子的母亲走进当地一家民宿,老板见她订的阁楼房间空间局促,主动免费升级到更宽敞的家庭房; 见她停车费高昂,又自掏腰包代缴了20元停车费。 这本该是一个关于温暖互助的美好故事,却在短短几天后演变成一场令人心寒的闹剧——这位女士不仅投诉老板"骗20元",还要求对方赔偿自己200元交通违章罚款。 事情始于7月17日,民宿老板出于体谅带孩子的顾客,不仅免费升级房型,还在退房时发现停车场收费较高(按广场标准两天需60元,民宿合作价仅20元)时,主动垫付了费用。 这本是双赢之举:顾客省了钱,老板维系了客户关系。 然而当女士驾车离开时,道闸自动抬杆的便利设计却成了她质疑的"证据"——"杆子自己抬起来了,根本没收费,你骗我20块!" 更令人愕然的是,十余天后市场监管部门突然来电,称有人投诉民宿"乱收费"。 调解过程中,女士不仅咬定20元是"骗钱”,更提出新要求:因处理此事时自己开车接电话被罚款200元,"这笔钱该老板赔"。 这种将自身过错转嫁他人的逻辑,让事件性质从误会升级为赤裸裸的道德绑架。面对媒体采访,女士始终回避回应,其态度与当初咄咄逼人的投诉形成鲜明对比。 心理学中显示,部分人在接受帮助后会产生心理失衡,转而攻击施助者以维持自尊。 民宿老板的遭遇正是这种扭曲心理的典型体现。女士将老板的善意视为"别有用心",甚至用投诉和索赔来"证明"自己不是"容易被骗的傻瓜"。 当一个人无法用感恩回报善意时,贬低施助者就成了维护心理平衡的最后手段。 从法律层面看,女士的行为已涉嫌诬 告。而她要求赔偿交通罚款的行为,更暴露了对法律的无知——违章责任完全在于驾驶人,与第三方无关。 小双点评:回望开封民宿的监控画面,老板在女士离开后仍微笑着打扫房间,丝毫不知即将到来的风暴。 这种毫无防备的善意,恰似社会信任体系的缩影——它足够坚韧,能承受偶尔的误解;却也足够脆弱,经不起系统性的恶意消费。 或许我们该记住《论语》中的那句古训:"以直报怨,以德报德"。当善意成为奢侈品,最终所有人都将是受害者。