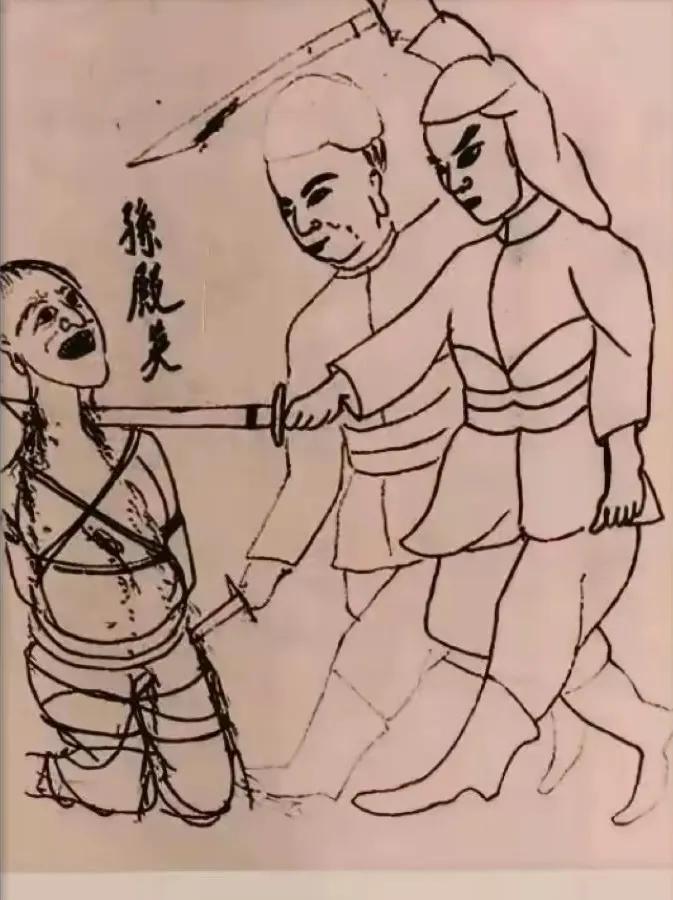

酱园弄是上海的一条弄堂,弄堂内因有清朝光绪年间一家特色老店张振新酱园而得名。1945年,这条弄堂里发生了一桩杀夫血案,让酱园弄这条小弄堂一度闻名上海滩,成了民国奇案的一个代名词。 这个名字,一度与“潘金莲”画上了等号。一个弱女子,怎么可能杀死一个“大块头”的丈夫,还将其碎尸十六块?这背后,必然有“奸夫”的影子。 其实,人们之所以会把詹周氏和潘金莲相提并论,不过是落入了“无奸不成杀”的思维定式。他们更愿意相信一个“香艳”的故事,而不是去探究一个女人背后的苦楚。 在他们眼中,詹周氏是一个淫荡的女人,而“贺大麻子”和“小宁波”,便是她故事里的西门庆。 警察一开始也是按照这个思路审的,并且詹周氏的供词,似乎也印证了这一点。 她承认与同住一楼的贺惠贤有过奸情,在贺惠贤的妻子回娘家时,她半是还情,半是还债,与他发生了多次肉体关系。但她也明确表示,这并不是她杀夫的原因。 对于另一个嫌疑人“小宁波”,詹周氏则直接否认了与他有任何瓜葛。她说,“小宁波”只是詹云影的酒肉朋友,经常煽动詹云影去赌场。 她的供词,似乎在刻意撇清,又似乎在讲述一个更真实的故事。 然而,当社会舆论开始深入挖掘詹周氏的家庭背景时,这场“潘金莲”式的闹剧,才开始有了反转。人们这才发现,原来詹周氏不是什么“荡妇”,而是一个活在地狱里的女人。 她出生贫寒,自幼是个孤儿,被周姓人家收养后,九岁被带到上海,后来又被卖到一家典当行当丫头。她的前半生,充满了被抛弃和被欺凌的苦涩。 好不容易嫁给了典当行的伙计詹云影,以为可以过上安稳的生活,却没想到,这才是她噩梦的开始。 詹云影,这个被大家称为“詹大块头”的男人,婚后仅仅两个月,就暴露出了本性。他不仅在外搞外遇,还烂赌成性,赌输了就对詹周氏家暴。 家当被他赌光之后,詹周氏为了维持生计,去香烟厂打工。但詹云影却认为她在外面勾搭男人,一次次对她毒打。 詹周氏的供词里,没有那些香艳的情节,只有血淋淋的真相。她的杀夫,不是因为“奸情”,而是因为长达九年的家暴。这九年,她就像一只被困在笼子里的金丝雀,被丈夫一次次殴打,一次次欺凌。 直到1945年3月20日凌晨,詹云影又一次赌钱回家,对她又是一顿臭骂毒打之后,倒头就睡。詹周氏彻底绝望了,她心中的那根弦,终于断了。 她从厨房拿起菜刀,对着詹云影的脖子砍去。那一刀,砍的不仅仅是她的丈夫,更是她这九年来所承受的所有痛苦和绝望。 随着真相的浮出水面,社会舆论的风向开始转变。上海的知名女作家们纷纷下场,为詹周氏发声。 女作家苏青在报纸上发表了《为杀人者辩的文章》,女作家关露发表了《詹周氏与潘金莲》,呼吁社会同情詹周氏的遭遇,给予这个饱受压迫的女人以生存的权利。 舆论的转向,无形中影响了办案警察。很快,调查报告出炉,无论是贺惠贤还是“小宁波”,都有不在场证明。这彻底推翻了“奸夫”论,证明了詹周氏的杀人,是出于绝望和自卫,并非蓄意谋杀。 这个案子的特殊之处在于,它跨越了两个时代。从汪伪政府到国民政府,政权的更迭,也给了詹周氏一线生机。 有人为了帮她,甚至不惜出庭作假证,说她怀有身孕,为她争取从轻发落的机会。 最终,在社会舆论的影响下,詹周氏从死刑改判为有期徒刑15年。她的人生,在这一刻,有了转机。 1949年5月,上海解放,詹周氏从提篮桥监狱转到了上海农场服刑。刑满后,她在农场就业,改名周某某,开始了大田劳动,后来又在托儿所工作。 1959年,经人介绍,她与一位严姓炊事员结婚成家,农场还为他们分了房子。她的人生,在经历了前半生的苦难之后,终于迎来了属于自己的幸福。 这场民国奇案,最终以一个意想不到的结局落幕。詹周氏,这个曾经被骂作“潘金莲”的女人,最终找到了属于自己的救赎。