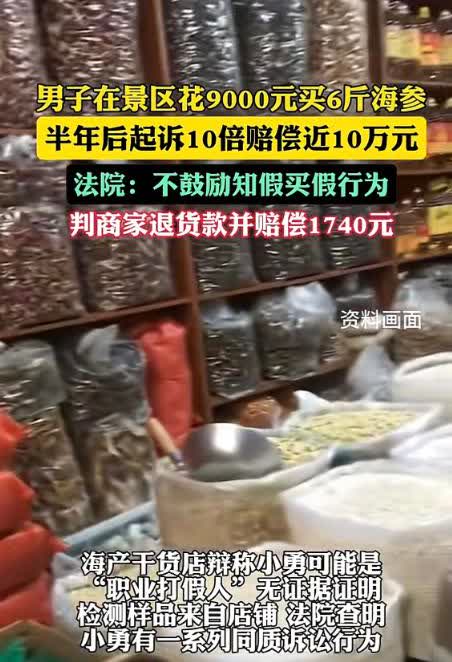

厦门,一游客在鼓浪屿豪掷9000元买6斤海参,当场带走仅2斤,余货直寄老家。半年后,游客突然手持外省检测报告杀回,揪住“三无产品”标签漏洞,索赔10万。游客没有选择与商家协商,而是径直将店家告上法院。案件审理时发现男子曾用同样原因起诉索要10倍赔偿49次,法院判决支持男子理赔,但结果却让人意外! 职业打假有利有弊,怎么样能平衡呢?既有效威慑商家,又不能让买假职业化,我认为可以统一判决思路,职业打假目的是牟利,不是社会责任感!十倍罚款支持,但同时若认定是职业打假,可以认定不当得利!没收十倍罚款的百分之九十!没有了利润诱惑,职业打假自然消失,真正的受害消费者权利仍然受到保护。 该法应重新修改了,对所谓职业打假人其购买商品的目的是索取高额赔偿金,实属敲诈勒索,全国法院各判各的不统一,造成某些人钻空子利用法律漏洞牟利。坚决支持当地法院的公正判决。 法院不支持知假买假,但是商家知假卖假如何严惩呢?借鉴国外经验,让知假卖假的巨额罚没、吊销执照、破产关门、严惩不贷、重拳打击,这样才能遏制知假卖假的发生! 大家对此事有何看法?