抗美援朝时,他一人歼敌400余人,立下汗马功劳,复员时却因工作人员写错一字,苦干33年临时工,直到退休后,老英雄的英勇事迹才终于被曝光。

麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持!

您听说过上甘岭吗?那个在1952年朝鲜战场上被炮弹削低两米的山头,每平方米落弹近四百发,土石炸成焦黑的粉末。

就在这片炼狱般的阵地上,一个名叫蒋诚的重庆小伙肠子被打穿,却用重机枪创造了战争史上的奇迹,歼敌四百余人,击落敌机一架。

这份战功让他获得志愿军司令部颁发的一等功喜报,可谁又能想到,这张薄纸竟因写错一个字,让英雄沉寂了整整三十六年。

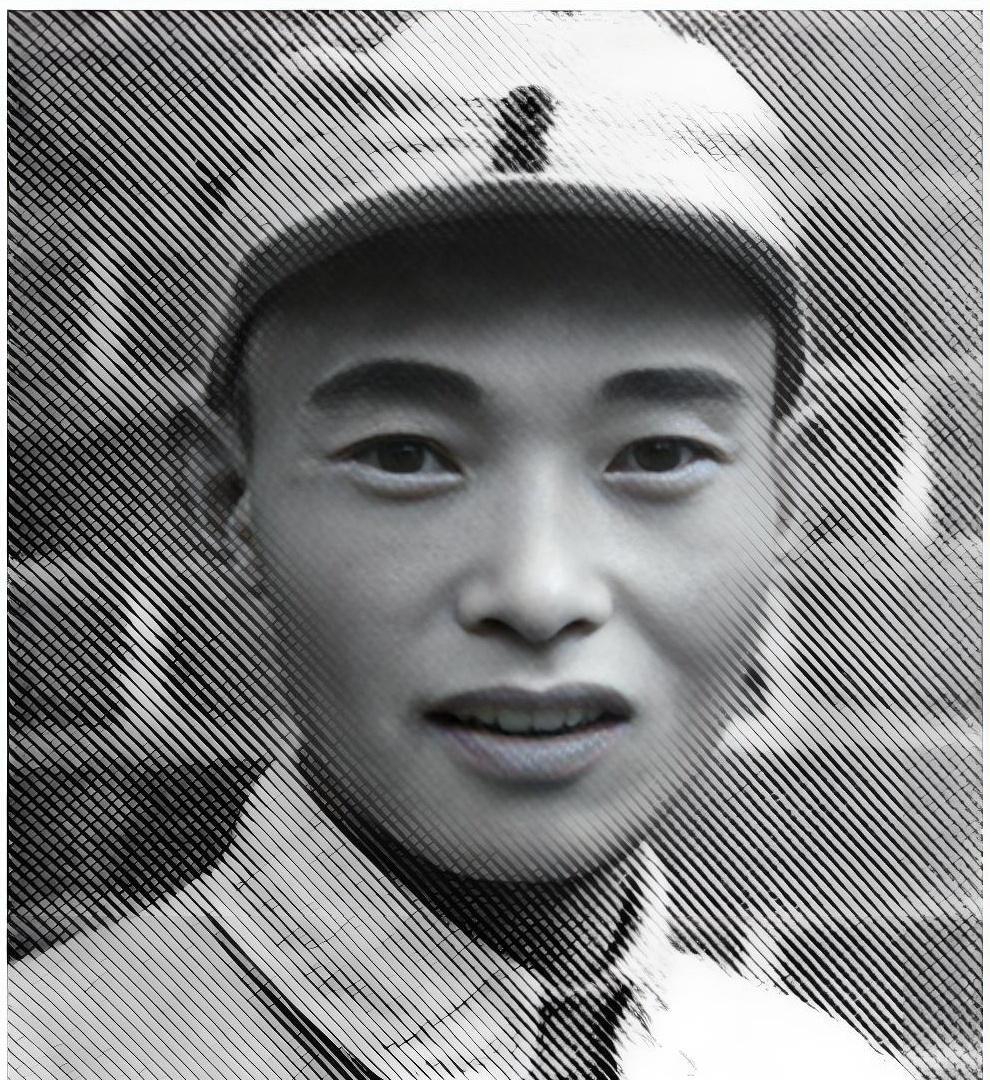

1928年寒冬,蒋诚出生在合川隆兴乡的茅草屋里,全家七口人靠两亩薄田过活。

1949年解放成都的炮声震醒山城,这个吃红薯渣长大的青年扔下锄头参军,成为解放军第11军机炮连战士。

当抗美援朝战争爆发,他带着"保家卫国"的信念跨过鸭绿江,在第五次战役中初露锋芒,打得土耳其旅溃不成军。

真正的考验在1952年11月来临,上甘岭537.7高地被美军190万发炮弹犁成焦土,蒋诚所在12军32团奉命增援时,阵地上仅剩24名嘴唇干裂的战士蜷缩在坑道里。

机枪手蒋诚刚进入阵地就被弹片划开腹部,这个21岁的年轻人抓起浸透鲜血的军装捆住伤口,将机枪架在弹坑边缘继续扫射。

美军飞机俯冲轰炸时,他竟用重机枪仰射击中油箱,燃烧的敌机拖着黑烟栽进山谷。

战友们后来回忆,蒋诚的机枪管打得通红变形,战壕外堆积的敌军尸体像收割后的麦捆。

战斗结束后,他昏迷七天七夜,腹部取出四块弹片,荣立一等功的喜报却因将"隆兴乡"误写为"兴隆乡",被尘封在合川师范学校的档案柜里。

1955年复员返乡的蒋诚,行李里只有几枚军功章和16尺布票,他从不提战场往事,像普通农民一样抡起锄头,又默默参与九年铁路建设。

当乡里蚕桑站招临时工,这个一等功臣每天骑车二十里教村民养蚕,33年工龄换来的月薪还不够买半头猪。

最困难时全家靠红薯充饥,儿子蒋明辉回忆"吃红薯吃到反酸水",可父亲总把碗里仅有的米饭拨给孩子。

1983年隆兴乡修路缺钱,蒋诚悄悄抵押祖屋贷款2400元,相当于他五年工资,工程完工后独自扛着债务,直到儿子工作三年才还清。

命运的转折在1988年来得猝不及防, 合川档案馆修订县志时,那封泛黄的喜报终于重见天日,纸上赫然写着:"蒋诚同志在上甘岭战役中歼敌四百余名,击落击伤敌机各一架,重伤不下火线......"

此时他已六十岁,按政策转为全民职工,每月领80元退休金,有人问他是否委屈,老人摸着腹部的伤疤说:"比起埋在上甘岭的战友,我活着回来种地已是福分。"

晚年的蒋诚总穿一条旧军裤,在油橄榄种植基地教年轻人剪枝。

2014年村里搞土地流转,86岁的他第一个签合同,还帮着劝说乡亲们支持扶贫项目。

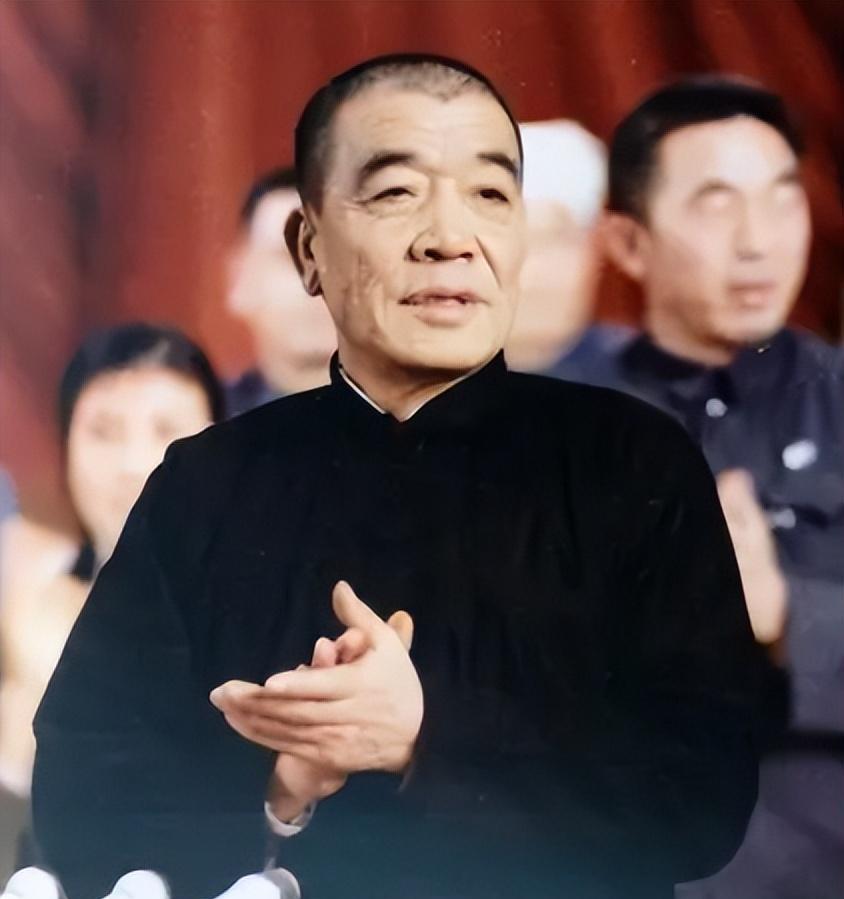

2021年当选全国道德模范时,他颤抖着敬军礼的照片刷屏网络,可家里饭桌上仍是一碗素面配辣酱。

2023年1月5日,94岁的老英雄安然离世,葬仪上没有哀乐,只有《中国人民志愿军战歌》响彻山岗。

这个用机枪书写传奇的战士,用半生诠释了什么是真正的英雄主义,最耀眼的勋章不在胸前,而在泥泞中负重前行的脚印里。

当我们在博物馆看到那挺打红枪管的重机枪,或许会明白,上甘岭的奇迹从来不是神话,而是一个个蒋诚这样的普通人,在绝境中迸发的民族脊梁。