潮新闻客户端记者王晶实习生叶佳慧

在经历两年多的调查取证和法律审理后,武汉大学图书馆事件终于在司法层面迎来结果。

7月25日,武汉市经开区人民法院一审判决认定,涉事男生在图书馆内的行为不构成性骚扰,指出其动作存在“抓痒的高度可能”,且事发场景开放、双方无交流,无法证明存在性暗示或性挑逗行为,故驳回女生杨某某的全部诉讼请求。随着判决结果公布,杨某某此前在社交平台的相关言论再度引发舆论热议。

7月31日,潮新闻记者就此事致电武汉大学党委宣传部,电话无人接听。截至目前,武汉大学校方仍未就此事作出公开回应。

2023年10月13日,武汉大学通报称已对肖某某的“不雅行为”给予记过处分。

一场反转的“校园性骚扰”风波

这场风波始自2023年10月。彼时,一段在图书馆拍摄的视频将两名学生推上风口浪尖:女生杨某某指控邻座男生肖某“当众自慰”,认为自己在图书馆遭遇性骚扰,拍视频取证、要求肖某某写下两封道歉信,并在学校投诉无果后将事件经过及相关“证据”发布于网络。

舆论高涨升温3天后,2023年10月13日,武汉大学迅速通报称已对肖某某的“不雅行为”给予记过处分。其后,肖某某个人信息遭泄露,遭受大规模网络暴力,包括照片被制成遗像、家庭成员遭辱骂。本人罹患严重创伤后应激障碍,自杀风险评估达80%,被迫中断学业接受强制治疗。而据肖家称,其祖父也因遭网暴心梗离世。

判决结果一经公布后,舆论风向直转。大量网友质疑女生杨某某的行为构成诬告与引导网络暴力,认为其利用性别议题制造受害者叙事,煽动舆情以达到个人目的。

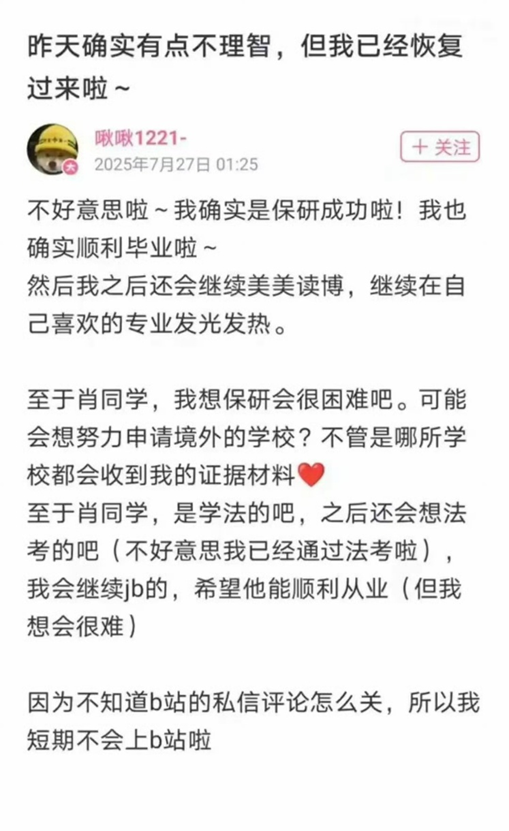

值得注意的是,7月27日,杨某某败诉后并未道歉,而是在社交媒体高调宣布“保研成功、通过法考、将赴香港浸会大学读博”,并扬言将继续向肖某某申请院校投递证据材料,试图阻挠其未来发展,引发舆论强烈反弹。另一方面,杨某某的硕士学位论文《生育行为影响家庭暴力的经济学分析》则被网友广泛质疑存在“虚构法律、篡改数据、模型造假”等严重学术不端问题。

当下,这起事件也引发了公众对高校性骚扰认定标准、网络舆论影响以及司法公正的广泛讨论。

“任何一所大学,给予学生处分,都必须经得起合法性审视。”7月31日,知名教育学者、21世纪教育研究院院长熊丙奇向潮新闻记者表示,首先,大学有办学自主权,但行使自主权应该在法律框架之内,大学制定的校规要符合上位法,以保障学生合法的受教育权;其次,大学在给予违纪违规学生处分时,要有严格的调查、处理程序,严格依据事实;再次,要给被处分学生申辩权,避免冤假错案。“法治是维护正常教学秩序的根本,也是进行现代大学治理的基础。”

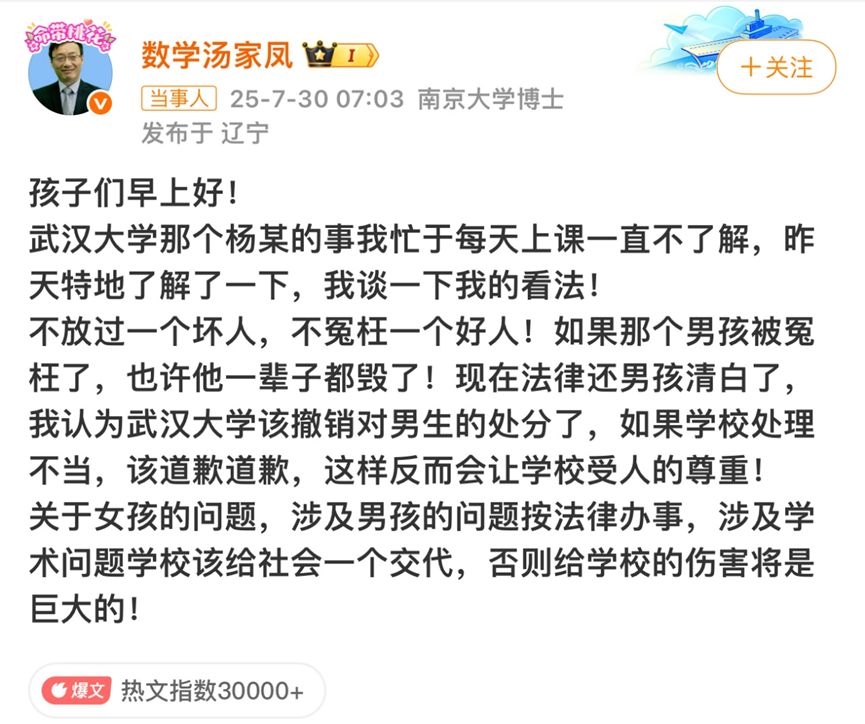

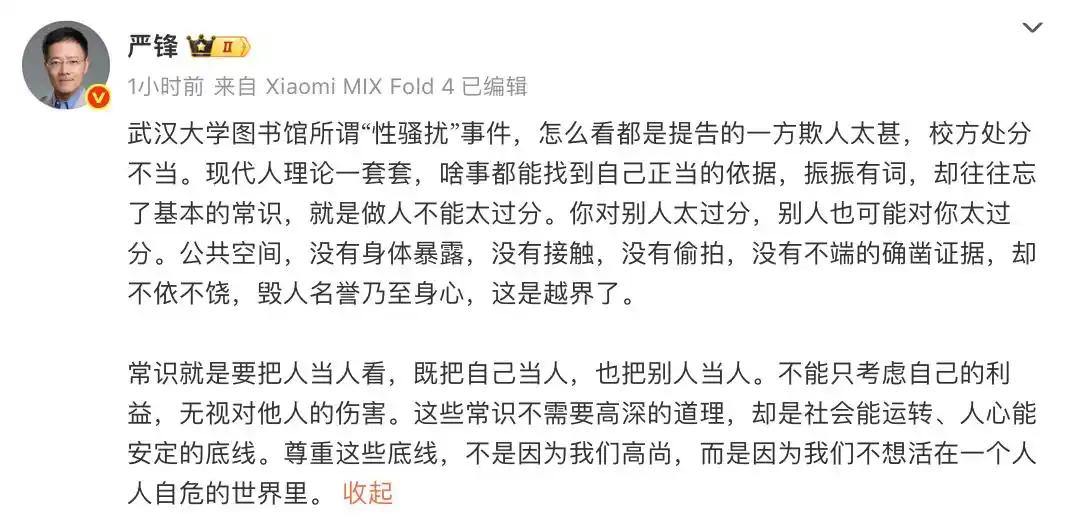

7月30日,南京大学数学博士汤家凤在社交媒体上对此事表态:“不放过一个坏人,不冤枉一个好人!我认为武汉大学该撤销对男生的处分了。”7月31日,复旦大学教授严锋也在社交平台上公开谈武汉大学图书馆事件:“武汉大学图书馆所谓‘性骚扰’事件,怎么看都是提告的一方欺人太甚,校方处分不当。”他认为,在公共空间无身体暴露、无接触、无偷拍等实质证据的情况下,对他人进行不依不饶的指控,“这是越界”。社会运转需要守住“将心比心”的常识底线——既维护自身权益,也尊重他人尊严。

法院为何认定“不构成性骚扰”?

那么,性骚扰的司法认定与维权边界具体是什么?

7月31日,浙江金道律师事务所律师杨安宝告诉潮新闻记者,我国《民法典》第一千零一十条第一款明确规定:“违背他人意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对他人实施性骚扰的,受害人有权依法请求行为人承担民事责任。”同时,《中华人民共和国妇女权益保护法》第二十三条也规定:“禁止违背妇女意愿,以言语、文字、图像、肢体行为等方式对其实施性骚扰。”

杨安宝介绍,一般而言,在案件中物证、书证、视听资料等客观性证据的证明效力是要大于证人证言、当事人陈述的证明效力的。本案中,就杨某某提供的视频,法院认为能够证明杨某某在桌下将左手放在两大腿中间,手部有轻微且不规律的动作,但从视频中杨某某的手部动作无法得出其系在“自慰”的结论。

就杨某某提交的道歉信及录音,法院认为存在前后矛盾,内容也与肖某某在公安机关调查时陈述的内容不一致,加之肖某某提供的门诊病历、报告、多份微信聊天记录等证据能够证明肖某某患有特应性皮炎,故不排除肖某某当时的行为系在挠痒。法院认为,男生行为无性暗示且未针对特定对象,不符合性骚扰要件。“尽管杨某某提交了视频等客观性证据,但因无法直接证明性意图,因此未能支持其认为肖某某存在‘性骚扰’行为的主张。”杨安宝说。

“当自己遇到可能侵犯自身权益的行为时,进行必要的取证行为是可取的,积极维权也是可取的,但需要尽量避免误会。”杨安宝认为,如果当时双方积极沟通,男生能够对自己的行为积极解释,误会或许就能消解。

网络暴力之殇与校方处分疑云

不过,维权需谨慎,要避免误判引发连锁反应。杨安宝认为,对于网络暴力的治理,平台也应当承担一定的义务,加强监管。而作为普通个人,如果遭遇大规模、匿名网暴,应当向平台及时反馈请求求助,同时还可以向进行取证,以进行民事与刑事途径的救济。

一直以来,网络暴力的治理问题都是社会治理的顽疾。而网暴取证难主要包括电子证据易灭失、匿名主体难以锁定、刑事定罪门槛高的问题,同时,群体性行为导致“法不责众”,司法机关如何准确区分和划定“首发者”“扩散者”“跟风者”的责任,难度较大。

对于武汉大学的处理,杨安宝认为武汉大学以“不雅行为”为由对肖某某记过处分大概率是“出于舆情降温的紧急公关”。“举报并不可怕,可怕的是学校能否对举报进行公平、公正、公开的调查和处理。”如果在判决生效后,武汉大学还继续维持对肖某某的处分,必然会损害肖某某的权益,肖某某也可以通过法律途径维护自身权益。

熊丙奇则认为,当下,武汉大学校方应该对此事尽快作出回应,需厘清四个关键问题。

其一,校方当初对男生作出记过处分的具体依据何在?是否存在为平息舆论而仓促处理的情况?决策者是谁?大学处分学生必须严格依法依规。其二,在法院已判定性骚扰不成立的情况下,校方是否已启动复核程序,准备撤销处分并向男生致歉?有错必纠方能体现大学担当。其三,鉴于女生举报内容存在不实,校方应对其诬告行为进行调查并依规处理。其四,针对网友举报该女生硕士论文涉嫌学术不端的问题,作为学位授予单位的武汉大学应主动介入调查,若查证属实须撤销其硕士学位,继而由香港浸会大学取消其博士录取资格。