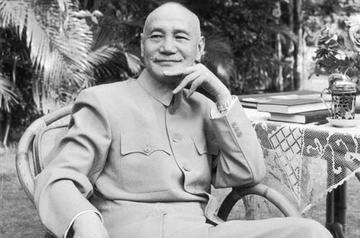

蒋介石的几大错:第1错:战后没有赶紧去日本驻军第2错:战后没有去捉日本的天皇第3错:没让日本割地签协议第4错:战后没有向东扩展海域第5错:战后却和日本比较友好,让人寒心第6名:放弃了钓鱼岛第7名:承认外蒙的独立第8名:释放了冈村宁次第9名:为抗战炸开花园口大坝,上千万人无家可回第10名:割裂了台湾,为统一留下阻碍第11名:签订塘沽等协定,华北当时丢失第12名:放弃让日本战败的赔款 1924年,蒋介石被孙中山任命为黄埔军校校长,这是个关键转折点。他亲自挑选教官,训练出一批忠于国民党的军官,为自己日后掌权打下基础。1926年北伐开始,他率领国民革命军南征北战,短短两年统一了大半个中国。1928年,他成为南京国民政府的领袖,集军政大权于一身。抗战期间,他领导全国抵抗日本侵略,1937年卢沟桥事变后,组织淞沪会战,展现了抗战决心。但他与共产党的矛盾从未停止,内战阴影始终笼罩。 1945年抗战胜利,蒋介石代表中国接受日本投降,可谓风光一时。然而,解放战争中,国民党节节败退。1949年,他带着残部退到台湾,继续领导台湾当局,直到1975年去世。他的政治生涯充满起伏,既有抗击外敌的功绩,也有被批评为失误的决策,至今让人评说不一。 战后没有在日本驻军,是蒋介石被批评的一大失误。1945年日本投降,中国作为战胜国,有机会派兵驻扎日本,增强国际影响力。但蒋介石选择优先稳定国内,放弃了这一机会,导致中国在战后东亚事务中话语权不足。同样,他没有推动逮捕日本天皇。日本投降后,盟军决定保留天皇制以稳定日本社会,蒋介石未提出异议,这让许多国人感到失望,认为是对侵略者的妥协。 在领土问题上,蒋介石的决策也备受争议。1943年开罗会议,罗斯福提出将琉球群岛归还中国,他却以历史依据不足为由拒绝。这导致战后《旧金山和约》中,琉球归属模糊,为后来的领土争端埋下伏笔。同样,他未推动东海海域扩张。当时中国海军力量薄弱,国际支持有限,蒋介石未主张扩展专属海域,错失了海洋权益的战略机会,相比之下,日本在美方支持下恢复了对部分海域的控制。 战后与日本的关系也被指过于友好。1949年退台后,蒋介石急需国际支持,与日本展开经济和外交合作。这种姿态让许多经历过抗战的民众寒心,认为他忽视了国仇家恨。钓鱼岛问题上,他在战后谈判中未明确主张主权。1945年后,钓鱼岛被美方划入琉球托管区,他未强硬要求归还,留下了领土隐患。 承认外蒙古独立是另一大争议。1945年雅尔塔会议,美苏私下同意外蒙古独立。蒋介石在《中苏友好同盟条约》中接受这一条件,换取苏联对东北的支持。但此举导致中国永久丧失大片领土,饱受批评。释放冈村宁次同样引发民愤。作为日本中国派遣军总司令,冈村宁次战后被扣押,但蒋介石以其“协助”内战为由,下令释放,引发民众抗议,认为这是对侵华罪行的纵容。 1938年炸开花园口大坝,是蒋介石最受争议的决定之一。为阻日军进攻,他下令决堤黄河,造成河南、安徽、江苏数省被淹,89万人死亡,千万人流离失所。这一决策虽延缓了日军步伐,却以巨大民生代价换取,引发广泛批评。退居台湾后,他建立单独政权,导致两岸长期对立,阻碍了国家统一。1933年签订《塘沽协定》,承认“满洲国”,导致华北部分主权丧失,被指为对日妥协的耻辱。 最后,放弃日本战败赔款也是一大失误。战后,蒋介石为争取日本经济合作,未向日本索取巨额赔款。这让饱受战争创伤的中国错失了重建资金,未能弥补抗战损失,被批评为牺牲国家利益。 1949年,蒋介石退居台湾,试图以台湾为基地反攻大陆。他在台北设立临时政府,频繁召开军事会议,部署反攻计划。然而,国际形势变化迅速,美国对台湾的支持有限,反攻计划始终未能实现。放弃日本驻军和赔款的决定,使中国在战后国际舞台上影响力受限,联合国席位之争中,蒋介石的处境日益艰难。花园口决堤的后果持续发酵,河南灾民的苦难成为民间口耳相传的悲剧,削弱了国民党在大陆的民心支持。 外蒙古独立和钓鱼岛归属的模糊,影响了中国战后外交格局。外蒙古独立成为既定事实,钓鱼岛则在20世纪70年代因石油资源引发中日争端,蒋介石的决策被认为是这些问题的根源之一。释放冈村宁次和签订《塘沽协定》,让国民党政权在民众心中形象受损。台湾街头,抗议标语时常出现,民众对这些决策的不满延续至战后多年。 在台湾,蒋介石推动土地改革,试图稳定社会基础。他还加强军事建设,组建精锐部队,保持对大陆的军事压力。然而,两岸对立愈发加深,海峡两岸的军舰对峙成为常态,统一目标遥不可及。1975年4月5日,蒋介石在台北病逝,享年88岁。他的儿子蒋经国接掌权力,继续国民党在台湾的统治。蒋介石的日记和文件,成为后人研究其决策的重要资料。