1935年,陈毅因腿伤藏于农户家,遇上国民党搜查,来不及通知陈毅,关键时刻农妇拉过孩子一顿暴打。

陈毅那时候是红军的重要领导人,早在1934年8月在江西兴国老营盘战斗中,右髋骨被炮弹碎片打成粉碎性骨折。当时医疗条件差,只在瑞金云石山医院做了简单手术,取出部分碎骨,但伤口一直反复感染,行动不便。

长征开始后,他因伤没跟主力部队走,留在中央苏区担任中央分局委员和军委分会委员,负责坚持游击斗争。国民党军队围剿越来越紧,封锁经济,红军游击队只能分散活动。陈毅和项英等人转移到赣粤边油山地区,那里山高林密,便于隐蔽。

他用“大老刘”这个化名,避免暴露身份。伤口在潮湿环境下更糟,化脓生蛆,他只能自己用绳子绑腿挤脓,忍痛前行。油山彭坑村是游击根据地,当地群众支持红军,提供食物和情报。周篮嫂就是其中一位,她本名周兰,原叫周三弟,嫁给刘汉光,是地下联络员。

她常提篮子给游击队送吃的,人称周篮嫂。陈毅的伤情传开后,她主动提出帮忙,因为她懂些草药,曾用狗耳草和辣蓼煮水治过类似伤。 游击队同意,让陈毅藏在她家阁楼,那里存粮,隐蔽性好。她每天煮药清洗伤口,用蚁虫捣碎敷药,坚持两周,伤势开始好转。这段时间,国民党加强搜捕,村里有人通风报信,风险随时存在。

国民党军队在油山地区推行连坐制,十户一甲,抓到红军就全村遭殃。1935年夏,一次搜查行动直奔彭坑村,几十名士兵荷枪实弹,挨家挨户翻查。情报显示可能有红军藏匿,周篮嫂听到动静时,敌人已到门口。她没法进屋提醒陈毅,只能拉过院里玩耍的孩子,用力扇耳光,孩子哭喊起来,她继续推搡,声音大到传进屋内。

陈毅听到异常,迅速从后门撤到山洞。士兵进屋搜了几遍,没找到人,就抓周篮嫂审问,用鞭子抽打背部,棍棒敲腿,还用水浇头逼供。她一口咬定不知情,没见过红军。国民党士兵见问不出,就走了,但她受伤严重,差点丢命。

陈毅脱险后,得知情况,通过渠道筹钱托人营救,把她从牢里赎出。这事让游击队更警惕,分散转移。周篮嫂恢复后,继续联络工作,用头发或狗肚藏情报,避开搜查。国民党在南方游击区推行“北和南剿”政策,加大力度,但红军坚持下来。陈毅腿伤渐愈,重返部队指挥,三年游击战结束时,他已恢复行动能力。这个事件突出基层群众的作用,没有他们,领导人难逃围堵。国民党士兵的搜查粗暴,动辄打人抓人,反映当时镇压手段残酷。

事后,周篮嫂生活依旧艰辛,国民党封锁让村里缺粮,她靠种地维持。陈毅离开油山,再没见面,但一直记挂。抗日战争爆发,国共合作,他率新四军抗日。解放战争中,他指挥淮海战役,贡献大。

建国后,任国务院副总理和外交部长。1962年,在北京开会时,他向江西和广东官员提起周篮嫂,指示找人,讲当年她救命的事。官员根据线索,到大余县彭坑村核实,她还活着,但日子苦,受人诬陷,温饱都难。她曾向组织汇报救陈毅的事,但因化名“大老刘”,查无实证,没被认可。陈毅确认后,地方改正,恢复她贫农身份,准入公社,提供粮食和用品。

他还邀她去北京,当面谢恩,但她年迈,腿脚不好,没成行。陈毅多次写信问候,表达感激。周篮嫂收到援助,生活改善,但没正式表彰。1972年,陈毅在北京逝世,享年71岁。周篮嫂次年离世,至死没等到名誉恢复。这个故事显示革命胜利靠群众支撑,领导人没忘恩情。国民党在游击区的行动失败,暴露其脱离群众本质。

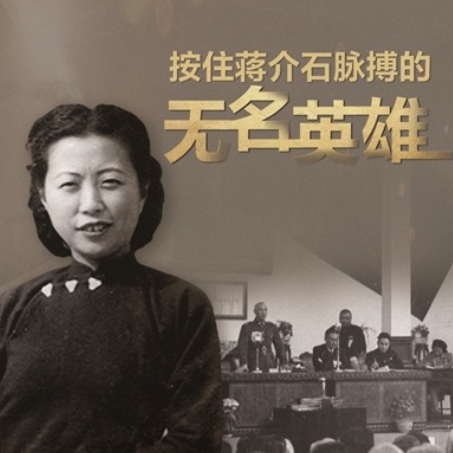

陈毅一生经历丰富,从法国勤工俭学到加入共产党,参加南昌起义,井冈山会师。他是十大元帅之一,没参加长征,却在南方坚持三年游击,保存力量。伤口留后遗症,走路微跛,但不影响工作。周篮嫂代表无数无名英雄,她不是党员,却冒死帮忙。

国民党蒋介石下令围剿,派重兵清乡,但游击队靠地形和群众情报周旋。油山战斗多,陈毅写《梅岭三章》,表达决心。建国后,陈毅管外交,访问多国,推动和平。周篮嫂的事迹后来流传,博物馆收藏她的竹篮,作为文物。地方官员在陈毅指示下,帮她修房,提供养老,但她低调,没张扬。

陈毅逝世后,故事被写入党史,教育后人。国民党残余逃台,继续对抗,但大陆稳定发展。这个事件提醒,历史细节决定成败,农妇一举动救了领导人。国民党士兵的拷打无效,显示其情报落后,靠恐吓维持统治。

周篮嫂的举动不是孤例,当时许多农民帮红军,国民党抓捕无数,但意志坚强的人没屈服。陈毅后来在回忆中提,群众是铜墙铁壁。游击战时期,红军少吃少穿,靠野菜野果,坚持到抗日统一战线。陈毅从油山出来,1937年到皖南,组建新四军。解放后,他任上海市长,稳定经济。周篮嫂晚年虽苦,但援助让她安心。故事内涵在于,革命不是领导独行,基层贡献大。国民党失败因失民心,搜查时随意抓人,制造怨恨。陈毅没忘根,1962年还清“欠债”,体现党风。历史这样的事多,值得挖掘。

晓静

九死一生,为新中国!敬礼。