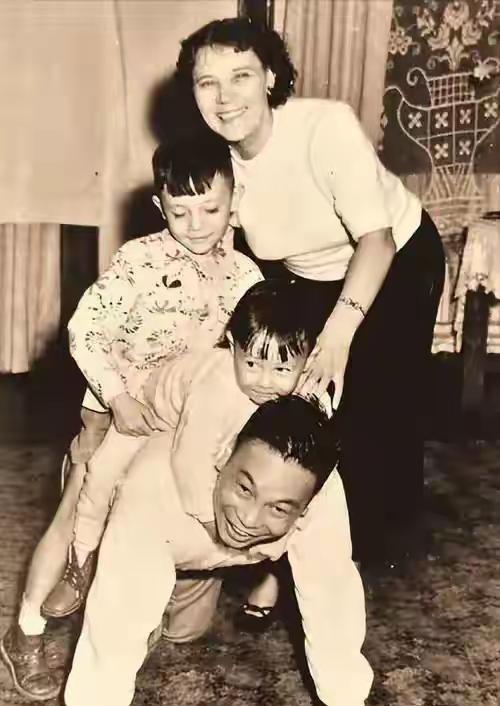

1972年,知青张援朝去看望干妹妹陈春玲,谁知,陈春玲红着脸说看,我这病,你娶我就好了!张援朝父亲听说后,板着脸说,娶了她,你还能返城吗! 1972年,文革已进入第七个年头,知识青年上山下乡政策推行多年,城市里那些刚毕业的年轻人,不分男女,常被一纸调令送往偏远农村插队落户。 张援朝就是其中一员,他原本来自城市工人家庭,名字里的“援朝”暗示着出生在抗美援朝时,代表那一代人的革命烙印。 干妹妹陈春玲的身份也不寻常:农村女孩常与知青结为干亲,这习俗源于农村互助传统,旨在拉近城乡关系,让知青融入当地生活。 生病中的陈春玲红着脸说出那句话,不是空穴来风,而是农村姑娘面临困境时的一种质朴求助。 陈春玲的举动反映了农村女性在医疗资源匮乏下的无奈选择,她若真病入膏肓,嫁娶成了唯一救命稻草,这跟现在电视剧里那种浪漫爱情可八竿子打不着边。 张援朝,他作为知青的代表,下乡多年或许已在农村建立感情网,但返城才是终极目标。当时知青返城有多难?那简直跟登天似的! 父亲那句板着脸的话——担心儿子娶了农村姑娘就回不了城——可真真切切揭示了现实残酷。这不是老古板瞎操心,而是政策硬伤:户口制度铁板一块,你结了婚户口就得跟着配偶,想从农村迁回城市?没戏! 但话说回来,父亲的话也暴露了代沟——老一辈视城市为生存保障,返城意味着工作、教育和未来,张援朝要真应了陈春玲的请求,不光毁个人前程,还可能拖垮全家指望,这心理包袱太重了。 干妹妹的称谓听着亲切,但在1972年背景下,她得承受双重压力:身为农村人,她缺乏医疗资源,红着脸说出“娶我就好了”其实是绝望的产物。 农村那时缺医少药很普遍,许多女性因病早逝,嫁作他人妇可能是活下去的路径。但这事放张援朝身上,就成天大难题了——他若有义气回应,可能葬送返城梦;若不回应,又伤兄妹情,真是左右为难的锅。 有意思的是,张援朝的选择最终没记录在案,但从父亲反对看,多半他没冲动行事,这也反映出知青群体的普遍谨慎:大环境下,个人情感只能让步集体命运。 它不只是张陈俩人的私事,更是文革后期社会转型的缩影。一方面,返城难源于政策僵化,1972年邓公尚未复出,知青返城渠道闭塞。 另一方面,它揭示了城乡鸿沟:城市知青视农村为临时站,农村人却视其为长期依靠,情感冲突演变为伦理困境,这在今天讲建设和谐社会时依然有警示意义——忽视底层需求,只会制造更多张援朝般的悲剧。 最后,回顾张援朝的遭遇,父亲那句“还能返城吗”像一把钥匙,打开了时代悲情的锁。我们今天从这事里能学到的是:历史往往通过小人物展现大命题,张援朝和陈春玲的故事提醒我们珍惜和平时代的自由选择。