公元前154年正月,吴王刘濞在广陵城头斩白马、歃血盟,二十万吴楚联军挥师西进,“诛晁错,清君侧”大旗直指长安。短短二十余日,楚、赵、济南、淄川、胶西、胶东六国相继举兵响应,战火席卷今江苏、山东、河北南部三十余郡,史称“七国之乱”。

这场仅持续三个月的叛乱,绝非地方诸侯一时躁动或私人恩怨,而是西汉立国三十四年来,中央皇权与诸侯自治两种政治逻辑不可调和的总爆发。它以铁血方式终结了汉初“郡国并行”体制下诸侯王的实质治权,为中国帝制时代中央—地方关系立下不可动摇的铁律:政令出于天子,兵权归于朝廷,财赋统于中枢。

七国之乱,是西汉王朝真正完成国家建构的关键一役,也是中国古代中央集权制度走向成熟的历史分水岭。

叛乱并非突兀而起,而是结构性矛盾长期累积的结果。刘邦建汉后,为酬功臣、固边疆,分封异姓王;后以“非刘氏不王”为由剪除异姓,代之以同姓诸侯。至文帝时,诸侯国已形成完整治权体系:自置丞相以下百官,独立征发徭役兵役,自主征收田租口赋,甚至私铸钱币、煮盐冶铁。

吴王刘濞据有东南膏腴之地,“即山铸钱,煮海水为盐”,财雄势大,“府库金钱且百巨万”,远超中央;楚王刘戊“淫暴失道”,赵王刘遂“阴聚兵甲”,齐地诸王亦“连城数十,骄奢无度”。而中央方面,文帝宽厚仁让,景帝初立未久,虽有削藩意图,但制度准备严重滞后。诸侯国丞相虽由中央任命,却常被架空;监察体系薄弱,对诸侯“私市兵器、阴养死士”等行为难以察觉。矛盾如高压釜,只待一个引爆点。

这个引爆点,就是晁错提出的《削藩策》。景帝前元三年(前154年),御史大夫晁错上书痛陈:“今削之亦反,不削亦反。削之,其反亟,祸小;不削,反迟,祸大。”他精准指出:诸侯坐大已是事实,拖延只会让危机更难收拾。景帝采纳其议,先削楚王东海郡、赵王常山郡、胶西王六县。此举本为试探性切割,却意外成为导火索。吴王刘濞判定:今日削数县,明日必削全境。他迅速联络六国,打出“诛晁错,清君侧”旗号。表面讨伐晁错,实则直指中央集权核心:否定皇帝对诸侯国人事、财政、军事的最终决定权。

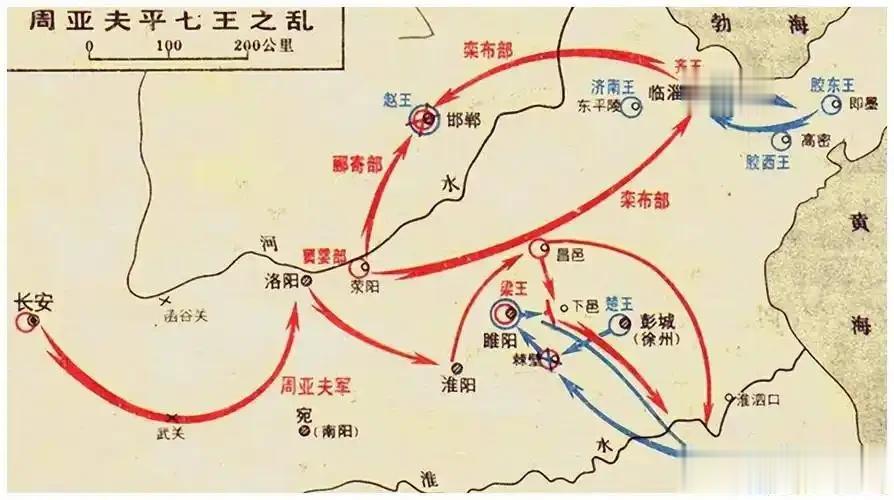

叛乱爆发后,中央应对迅疾而果决。景帝临危不乱,一面命太尉周亚夫率三十六将军出征,一面果断牺牲晁错,将其腰斩于东市。此举看似屈服,实为高明的政治切割:既安抚动摇诸侯,又向天下昭示“削藩乃国策,非晁错私意”,将矛盾从“君臣之争”升华为“中央与割据势力之争”。

周亚夫受命后,并未直扑吴楚主力,而是屯兵荥阳,扼守敖仓粮道,同时派轻骑断吴军粮道。当吴楚联军久攻睢阳不下、士卒疲敝、粮草将尽时,周亚夫发起总攻,一战击溃叛军主力。其余五国见大势已去,或被围歼,或内部分裂,迅速瓦解。全程仅用三个月,堪称中国古代平叛战争的教科书级范例。

平叛之后,景帝并未止步于军事胜利,而是立即启动系统性制度重构。他废除诸侯国“御史大夫”“廷尉”等高级司法监察官职,收归中央统一设置;规定诸侯国丞相改称“相”,秩级低于中央同职,且不得干预军事;最重要的是,颁布《左官律》《附益法》,严禁朝廷官员与诸侯王私下往来,禁止士人“附益”诸侯以谋私利。

张家山汉简《二年律令》证实,景帝中后期,诸侯国官吏任免、财政收支、司法终审权,已全面收归中央。自此,诸侯王“衣食租税而已”,再无治民、理财、统兵之实权——“郡国并行”体制名存实亡,中央集权体制真正落地。

七国之乱的历史意义,远超一次军事平叛。它标志着中国帝制国家完成了从“共天下”到“家天下”的关键转型。此前,诸侯国是半独立政治实体;此后,它降格为中央直辖下的行政区域。这一转变,为武帝时期推恩令、盐铁专营、察举制、太学兴办等一系列强化中央权威的改革铺平道路。没有七国之乱的雷霆一击,就没有后来“汉武盛世”的制度基础。

当然,叛乱也有其历史警示。晁错之死,暴露了改革者在权力结构未稳时的脆弱性;景帝杀晁错以安诸侯,虽属权宜,却开了“以牺牲大臣平息事态”的先例,影响后世政治生态。更深层看,叛乱根源在于制度设计缺陷:刘邦“白马之盟”重血缘轻制度,文帝“无为而治”重休养轻建设,导致中央与地方权责长期模糊。七国之乱不是偶然事件,而是结构性失衡的必然结果。

今天回望这场三个月的战争,我们看到的不仅是一场平叛,更是一次国家形态的重塑。它用铁与火证明:统一多民族国家的稳固,不能靠血缘维系,而必须依靠清晰的权责划分、有效的制度约束与坚定的执行意志。当周亚夫的军队踏过睢阳城下,当吴王刘濞的首级传示诸侯国都,一个旧秩序轰然倒塌,一个新体制拔地而起,那便是延续两千余年的中央集权国家治理框架。

七国之乱早已落幕,但它提出的问题从未过时:如何平衡中央权威与地方活力?如何在改革中守住法治底线?如何让制度真正成为权力的缰绳而非装饰?这些,仍是今天治理体系现代化必须直面的命题。