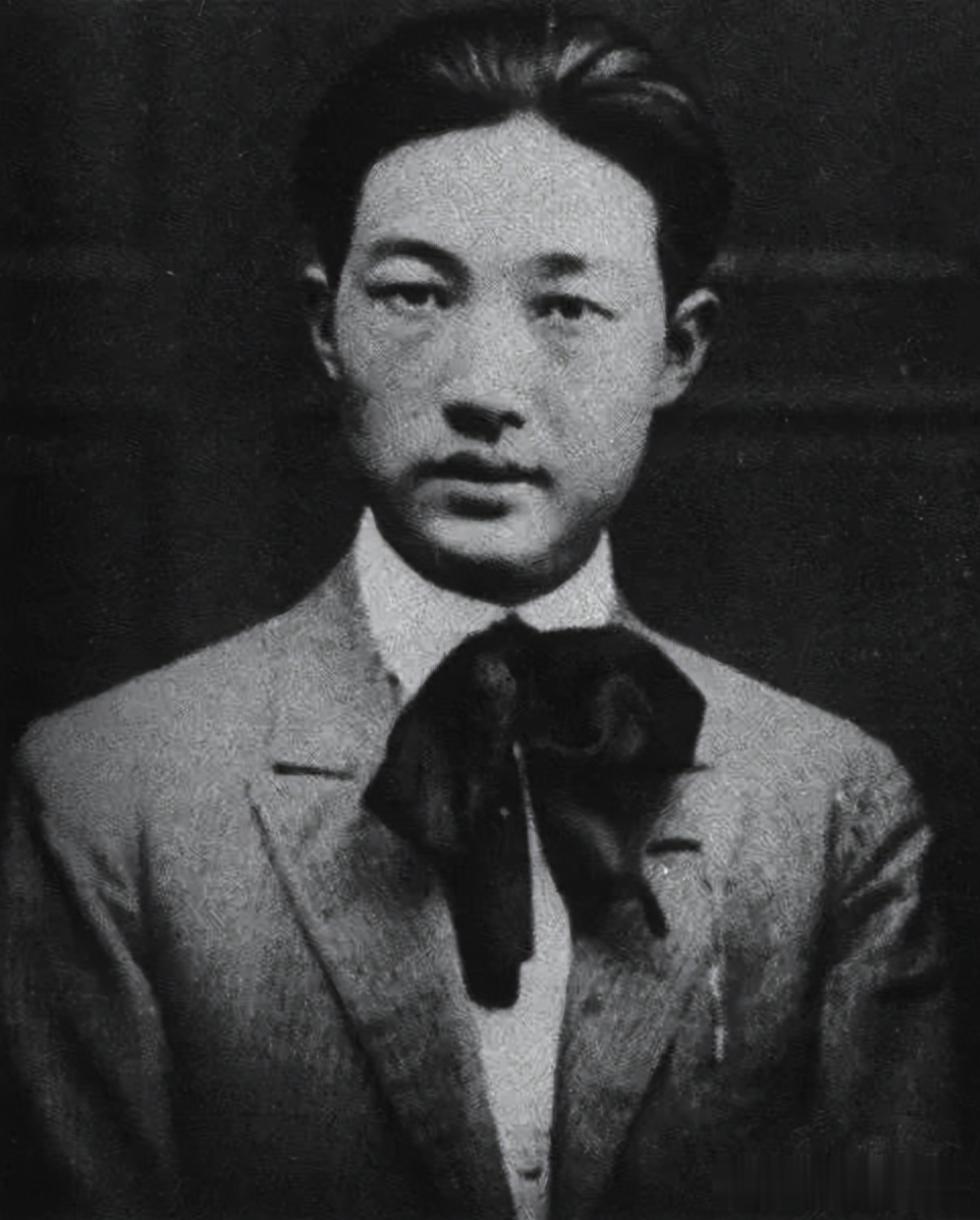

1917年,18岁的蒋碧微跟徐悲鸿私奔了。

她出身宜兴大户,从小没吃过苦,却为了逃婚,跟着这个穷画家去了日本。

刚到东京,问题就来了。

徐悲鸿怕人知道他们私奔,给她改名叫“蒋碧微”,还把她藏起来。

更离谱的是,每次有朋友来,就塞她进狭小的盥洗室,一关就是几个小时。

理由只有一句:“别暴露行踪。”

这句话,对她而言,就是打发,糊弄。当然,这与在日本生活的不适应相比,还不算什么。

她曾红着脸对他说:“我的眼睛不干净了。”

那是去澡堂——日本男女同浴,她实在受不了。

好不容易找到分浴的,又被大妈指指点点,还撞见只围毛巾的男工。

徐悲鸿听了,没有安慰,只敷衍了一句:“入乡随俗吧。”完全没在意她的难堪。

更糟的是钱。

两人带去的两千块,是他俩全部积蓄。

可徐悲鸿拿去疯狂买画,半年花光。

蒋碧微省吃俭用,他却像没事人一样。最后。两人钱花光了,只能灰溜溜回国,他还说这是“艺术考察圆满完成”。

回上海后,他们躲在旅馆。

蒋母找上门,徐悲鸿趁机脱身,一点没担责。

不久,他要去北京争取官费留学名额。

买船票时,选了最便宜的贫民舱。蒋碧微被安排在满是粗汉的舱房里,整夜不敢睡。他倒觉得省了钱,很划算。

到了北京,蔡元培给他安排了教职,蒋碧微也去教书贴补家用。

日子本可过下去,但他迷上了听戏。罗瘿公天天送票,他夜夜泡在戏园子。

蒋碧微求他:“能不能少去几次?”

他反而不高兴:“人家看得起我,我能不去?”

夜里她要摸黑穿过两个院子给他开门。

他在外面吃酒席,或在北大食堂吃饱就走,从不过问家里有没有米。

有一次,实在揭不开锅,她让他当掉她的金镯子。

他拒绝:“男人当女人首饰,太丢脸。”

最后是她自己跑去当铺,换回四块钱。她哭着说:“我都吃不上饭了,你一点都不急。”

这不是一次两次,是常态。

后来去巴黎,朋友谢寿康看不下去,提醒他:“你走路太快,总把太太丢后面。”

徐悲鸿嘴上应着,转头就说:“难道走路也要惦记她?”

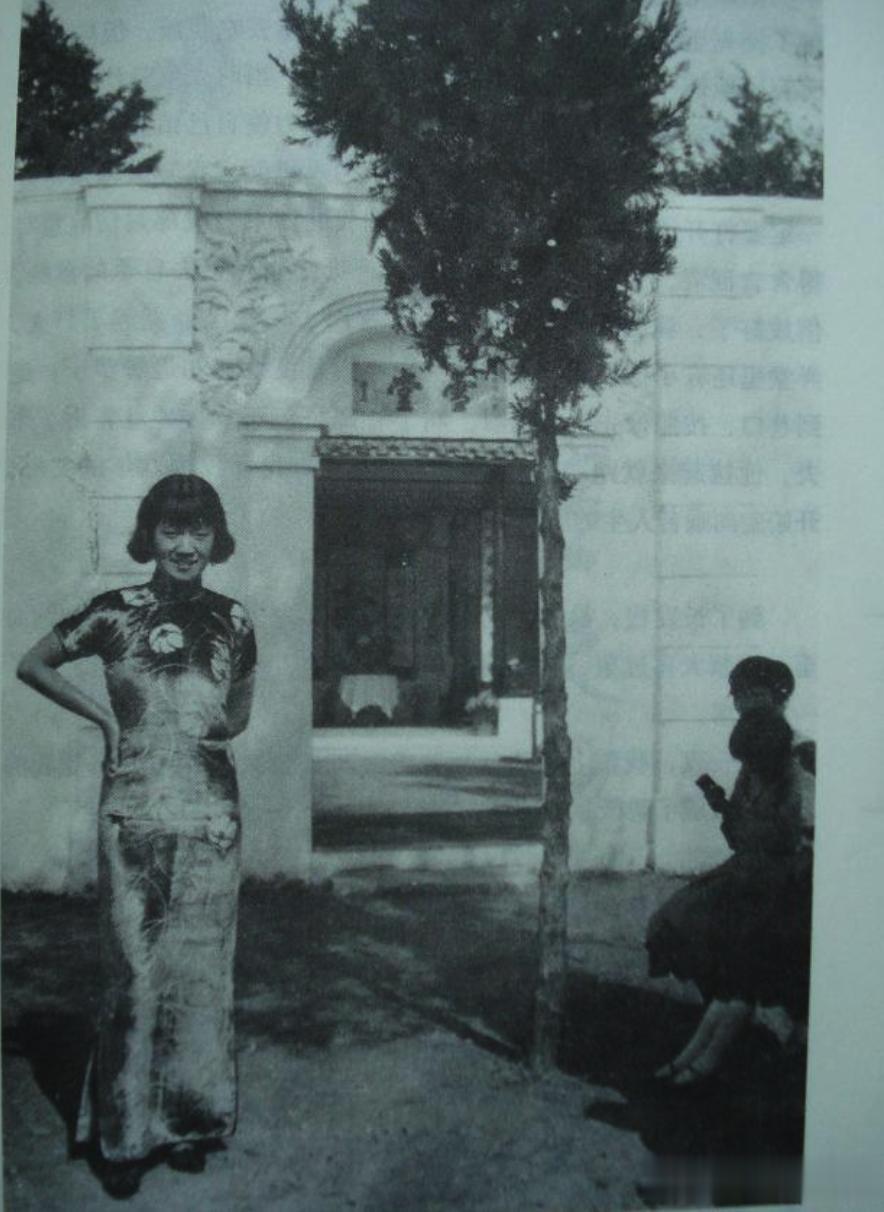

他确实带她见过世面,请过外文老师,也让她接触艺术圈。

这也是她愿意陪他吃苦的原因。

可再大的才华,也抵不过日常生活里的冷漠。

直奉战争爆发后,官费停发,两人断了收入。

生活陷入困境的时候,要不是蒋碧微被张季才认作义妹,靠张家接济,他们可能早就饿坏肚子了。

后来,很多人会说蒋碧微变心了,是个嫌贫爱富的人。

可真实情况是,她陪他在追求艺术的道路上受苦,直到他声名鹊起,两人在一起的时光里,吃的苦远远要比享福多。

那时候,蒋碧薇并不追求物质。两人之间的感情,还比较坚固。

至于大富大贵,从来不是她的追求。

她只希望,在最难的时候,他能多看自己一眼,多跟她说一些温情话。

可她想要的生活,徐悲鸿给不了。

他的世界里,艺术第一,自己第二,妻子连第三都排不上。

多年后她在回忆录里写:那些苦日子里,她的委屈和孤独,从未被看见。

后来,徐悲鸿的名气大了,收入多了,生活水平也提上来了,可裂痕却藏不住了。

所谓的“厌夫症”,不是突然变心,而是失望攒够了。

这段始于炽热的私奔,最终冷在日复一日的漠视里。

外人只道是后来各自出轨,却不知早在东京的盥洗室、北京的寒夜里,婚姻早已千疮百孔。

徐悲鸿勤奋、有才,这没错。

但他对妻子的忽视,是长期的、系统的、习惯性的。

蒋碧微不是不能吃苦,而是受不了一个人扛所有。

她做饭、教书、当首饰、深夜开门、忍受羞辱……而他只管自己吃饱、画好、听戏尽兴。

婚姻不是靠一时浪漫维系的,而是靠日常的担当。

徐悲鸿缺的,正是这个。

所以后来她离开,不是薄情,而是终于明白:再深的感情,也经不起长年累月的消耗。