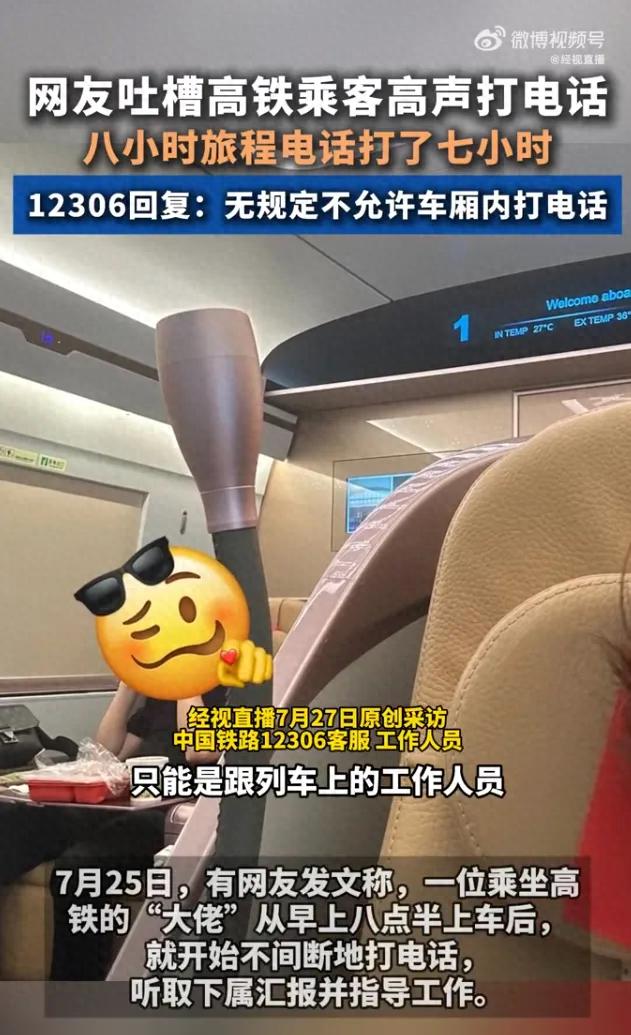

近日,有网友发文分享了自己在高铁上的“奇遇”。据其描述,一位乘坐高铁的“大佬”从早上八点半上车后,就开始不间断地打电话,听取下属汇报并指导工作。这种状态一直持续到中午12点,大佬才停下用餐。网友本以为可以清静一会儿,不料仅仅十分钟后,这位“大佬”放下饭碗,又拿起了电话继续“奋战”。

坐车8小时,打电话7小时,这也是没谁了。让人意难平的是,12306客服工作人员向媒体记者解释,没有专门条款禁止旅客打电话或说话,如果影响到休息,可向列车工作人员反馈,但也只能要求打电话的乘客降低音量。事实上,几年前某次高铁上曾发生过一男子无视工作人员提醒大声打电话开会2个多小时的事件,管理乏力可见一斑。

高声打电话是车厢噪声的典型表现,因此引发的激烈冲突也不少见。在文明的秩序中,公共场合不应大声喧哗是人尽皆知的道理。问题是,总有人不顾公共利益和他人感受,肆意制造干扰。有的人似乎刻意让大家听明白自己做的生意有多大、统领的员工有多少,若是不把自己的得意“灌入”别人的耳朵里,简直是在高铁上“锦衣夜行”。这种扭曲的心理,比噪声本身讨人嫌。

面对旅客的不满,铁路部门的畏难和无奈让人不是滋味。如果负有管理之责的系统都表示没办法处置,甚至默认乘客需要适当忍受,那就等于切断了乘客在即时语境下的救济通道。客观上,管理系统和大众应携手合作,共同挣脱困境。

技术解决之道是存在的,也值得继续开拓。前述报道指出,对于网友提出的“建议让乘客到车厢连接处打电话”的想法,12306客服称,目前并没有相关规定强制要求乘客这样做,建议乘客在购票时尽量选择“静音车厢”,以减少噪声影响。问题在于,在静音车厢远未普及、购票意愿也复杂化的情况下,乘客进入非静音车厢的概率很大,难道只能自认倒霉?

静音车厢的探索表明,从制度和机制上发力,对包括高声打电话在内的噪音说“不”,是一个亟待完成的课题。在人们需要安静的意愿越发强烈的情况下,静音车厢的普及自不待言,建立起“所有车厢都是静音车厢”的意识也有必要。这需要从立规、立法层面消解“无规可循”的空白,也需要有关部门向管理体系多投入资源。说白了,既然静音车厢并不是因为设置了“吸音术”实现了“宁静自由”,而只是靠“人工闭麦”和“不听劝可被带离”的震慑控制噪声,那么这种机制为什么不能逐步移植到更多车厢里来?——静音车厢不同样面对着“无规可循”的窘迫吗,那它为什么能做到严格管束不文明现象?

静音车厢带来的最大启示,是在管理空间逼仄的情境下,实现了高铁车厢内部一种近乎威严的仪式感。一方面,选择静音车厢的理论上都是同类人,大家意愿相通;另一方面,车厢内部塑造了一种令人敬畏的氛围,想发出噪声都不好意思。坦率地说,很多乘客都需要这种车厢文明的“训练”。

从根本上说,要想在车厢里听不到噪声、看不到失序,当然有赖于所有乘客素养的提高。但这是一个漫长的过程,在现阶段,以规则的完善、管理的加码,引导乘客敬畏公共秩序、体恤他人感受,可以立即做到。这不必等,也不必左右为难。

文|伍里川(资深媒体评论员)