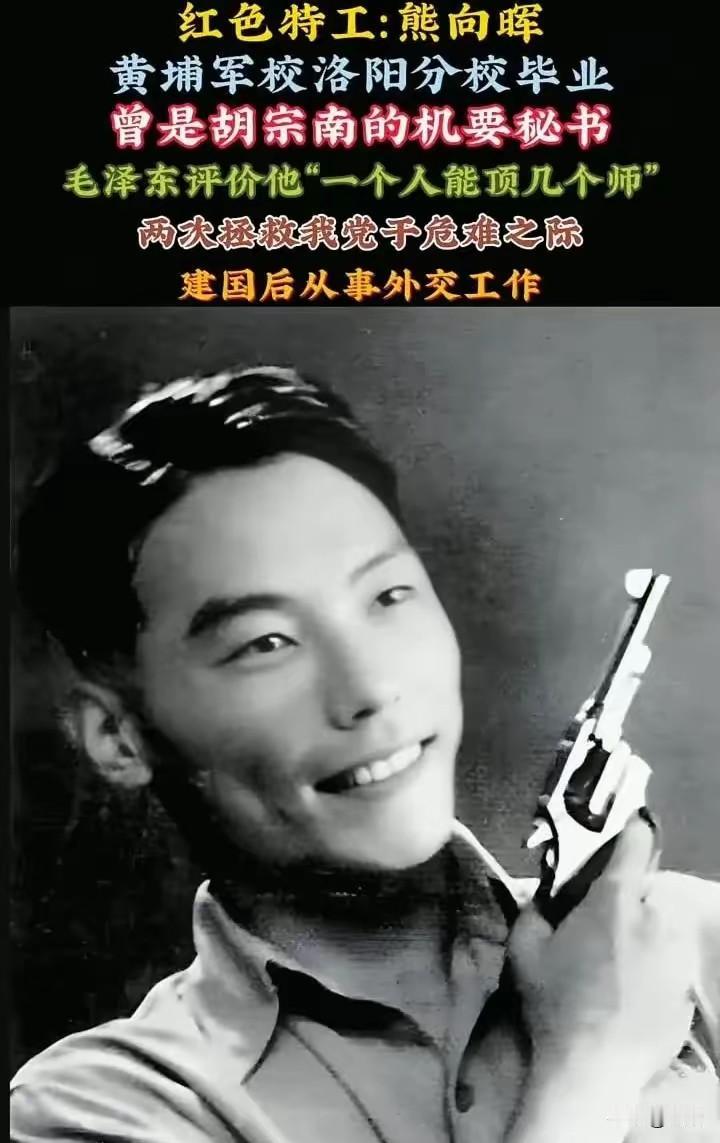

1949年,熊向晖见到周总理后,问出多年的疑惑:"胡宗南当年知道我的身份,怎么就没揭穿我呢?"周总理笑了笑,揭开了这个谜团。胡宗南那一句突如其来的发问劈开了众人面前的平静:“你敢不敢跟我一起上前线?”熊向晖当即点头答应,没有迟疑,没有退缩。 这一问一答,藏着八年潜伏里最惊险的暗涌。1937年,熊向晖还是清华园中热血沸腾的学生,刚秘密加入组织,就接到了一项极险的任务——打进胡宗南的核心圈。那时的胡宗南已是手握重兵的“西北王”,眼皮子比筛子还细,身边全是军统安插的眼线,一个学生想靠上去,难如登天。 可熊向晖摸透了胡宗南的脾性。这人出身黄埔,总爱标榜“儒将”风度,尤其待见有文化、敢说话的年轻人。他故意在西安的抗日集会上引经据典,把《孙子兵法》里的“上下同欲者胜”和抗日主张揉在一起讲,声如洪钟,听得台下官兵直鼓掌。果然,胡宗南的副官很快找上门,说“胡长官想见见你这个有血性的学生”。 第一次见面,胡宗南盯着他看了半晌,突然扔出个难题:“你觉得我麾下的兵,最缺什么?”熊向晖没说漂亮话,直言“缺底气”——装备不如日军,补给常跟不上,可更缺的是“知道为何而战”的明白账。这话戳中了胡宗南的痛处,他当即拍板:“留下当秘书,给我把队伍的‘明白账’算清楚。” 没人知道,这个被胡宗南视作“心腹”的年轻人,公文包里总藏着一小瓶密写药水。白天帮胡宗南草拟作战电报,夜里就着台灯把部队番号、部署路线写在普通家信的字缝里,托可靠的人送出去。 有次胡宗南要调两个师突袭陕北,命令已拟好待发,熊向晖借着整理文件的由头在办公室待到后半夜,指尖在电报上划过,把关键信息刻进脑子里。出门时撞见巡逻卫兵,对方打趣“熊秘书比胡长官还忙”,他笑着应“长官的事耽误不得”,后背却已被冷汗浸透。那回情报送出去,陕北队伍提前转移,胡宗南的突袭成了空扑,气得摔了茶杯,却压根没往身边人身上想。 胡宗南对熊向晖的“信任”,带着点自欺欺人的味道。他让熊向晖管私人印章,连给蒋介石的密电都让其润色,可1943年军统抓到个联络员,供出“胡部有个姓熊的卧底”时,他却把供词扔给熊向晖:“你自己看,觉得可笑不?” 熊向晖看完,反问“要是我是卧底,这几年早把您的部署卖光了,何必等到现在?”胡宗南被噎得说不出话,转头把军统骂了顿“捕风捉影”,心里那点疑虑,就这么被“他离不了我”的念头压了下去。 毕竟,熊向晖太“好用”了。草拟的电报总能说到蒋介石心坎里,分析战局比参谋部还透彻,连胡宗南的起居都打理得妥帖。有次胡宗南生了场大病,副官们手忙脚乱,还是熊向晖守在床边,按他的口味熬了小米粥,读着战报解闷,病好后胡宗南拍着他的肩说“你比我那些同乡靠谱”。 这种依赖,渐渐成了胡宗南不愿戳破的软肋——他怕一旦证实熊向晖的身份,不仅自己颜面扫地,蒋介石那边也没法交代,更找不到第二个能如此贴心办事的人。 所以才有了那句“敢不敢上前线”。1947年胡宗南围攻延安,出发前突然抛出这话,眼神里带着试探。熊向晖心里清楚,这是场豪赌,退缩一步就可能前功尽弃。他迎着胡宗南的目光,声调没丝毫波动:“您在哪,我就在哪。” 跟着到了前线,他白天帮着处理军务,夜里借着查哨的机会把新部署传出去,看着胡宗南对着空无一人的延安城吹嘘“大捷”,心里明镜似的——这场仗,从情报传出去的那一刻起,就输定了。 周总理后来跟熊向晖说:“胡宗南不是不怀疑,是他既输不起面子,又舍不得放手。他这辈子,都困在自己那点‘掌控欲’里。” 想想看,八年潜伏,熊向晖手里没枪,却靠着对人心的精准拿捏,在刀光剑影里为我们的队伍劈开了一条生路。那些藏在字缝里的情报,那些深夜里的胆战心惊,何尝不是另一种冲锋? 这样的隐蔽战线,没有硝烟弥漫的壮烈,却藏着比战场更惊心动魄的较量。我们记住冲锋陷阵的勇士,是不是也该多想想这些在暗处坚守的人?他们用智慧和勇气,在看不见的战场上,写下了另一种不朽。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。