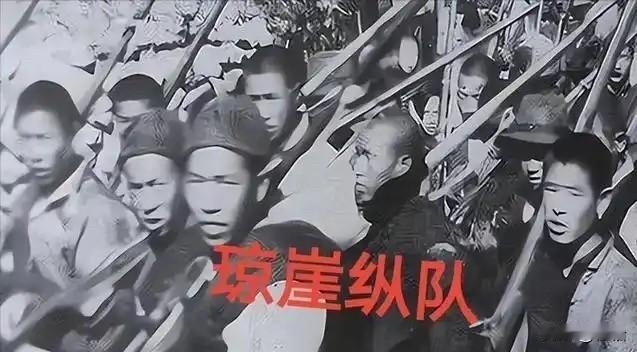

1950年海南解放时,四野官兵登岛后,看着掩护接应的琼崖纵队战士们,官兵顿时愣在原地,2万多革命战士,很多人还穿着红军军装,全身破破烂烂的。 海风卷着沙粒打在脸上,四野战士手里的枪还在发烫,可目光落在琼崖纵队战士身上,谁都没说话。那些军装,灰扑扑的像块旧抹布,袖口磨烂了露出黝黑的胳膊,裤脚短到脚踝,露出的小腿上全是蚊虫叮咬的疤痕。有的战士脚上连草鞋都没有,光着脚踩在滚烫的沙滩上,脚底的老茧比礁石还硬,几道新鲜的裂口渗着血,混着沙子结成了痂。可他们胸前的红星徽章,被摩挲得发亮,像两万人眼里的光,扎得人心里发颤。 “是琼纵的同志!”队列里有人低喊了一声。四野的老兵们见过不少硬仗,见过缺衣少食的队伍,可没见过这样的——2万多人,武器杂得像个“兵器博物馆”,有日军的三八式,有国民党军的中正式,还有自己用钢管焊的土枪,甚至有人背着鸟铳,枪托用麻绳缠了又缠。一个年轻的四野战士忍不住问:“你们……就靠这些打了这么多年?” 问话的战士不知道,这些“破铜烂铁”背后,是23年的血与火。1927年,冯白驹带着100多个共产党人钻进五指山,那会儿连土枪都凑不齐,就靠大刀、梭镖跟国民党军拼。有次被围在山洞里,七天没吃一粒米,战士们嚼树皮充饥,有人饿晕了,醒过来还攥着刀柄说“不能让红旗倒了”。 1939年日军占了海南,琼崖纵队成了抗日的尖刀。没有子弹,就趁夜摸进日军据点抢;没有炸药,就用竹筒装火药做土炸弹;粮食被日军烧光了,就挖野菜、煮野果,有个连队在山里守了三个月,靠吃野菠萝活着,战士们嘴角全烂了,却没丢过一个阵地。日军投降后,国民党军带着10万兵力扑过来,把海南岛围得像铁桶,飞机炸,大炮轰,扬言“三个月消灭琼纵”。 他们被赶到五指山深处,跟外界彻底断了联系。电台坏了,交通员就靠两条腿翻山越岭,有的在路上被毒蛇咬了,临死前把情报塞进竹筒埋在树下;有的被敌人抓住,打烂了骨头也不说队伍在哪。一个女交通员叫黄妚妹,揣着突围路线图被敌人追上,她把图嚼碎咽进肚里,被刺刀挑了也没吭一声。 军装就是那会儿传下来的。1934年中央红军长征前送的一批军装,成了他们最珍贵的家当。补丁是老乡们给的,有蓝布的,有花布的,甚至有渔网撕的布条,战士们夜里睡觉前,都要把军装叠得方方正正,就像守护着什么比命还重的东西。不是不想换,是真换不了——国民党军封了所有港口,别说军装,连一根针、一缕线都运不进来,有个班长说:“这军装沾着红军的血,穿着它,就知道为啥要扛枪。” 四野的一个营长蹲下来,摸着一个琼纵小战士的草鞋,那草鞋是用椰叶编的,鞋底都磨穿了。“冷不冷?”他问。小战士摇摇头,挺了挺胸:“不冷!去年冬天在山里,我们光脚踩雪都能跑。”他指了指远处的山头,“那里有我们的坟,一百多个弟兄,饿的、冻的、打仗牺牲的,他们说一定要等大军来,看一眼解放的海南。” 海风突然大了,吹得战旗猎猎响。四野战士们看着这些比自己瘦小、却更坚韧的身影,突然明白了——所谓革命,从来不是一群人的冲锋,是有人在明处打,有人在暗处熬,哪怕隔着大海,哪怕断了音讯,那股“要让老百姓过好日子”的劲,从来没散过。 他们凭什么在孤岛上扛了23年?靠的不是枪,不是粮,是心里那点不灭的火。敌人越想让他们消失,他们越要把红旗插得更高;日子越苦,越记得举起拳头时说的“为人民服务”。就像那些破破烂烂的红军军装,磨掉的是布,磨不掉的是信念。 如今海南的椰子树长得郁郁葱葱,临高角的沙滩上游客往来,可每当风吹过,总像能听见当年那两群战士的脚步声——一群从北方来,带着炮火的硝烟;一群在岛上守,带着山林的伤痕,他们在沙滩上相遇,握住的不只是手,是两代革命者没说出口的约定。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。