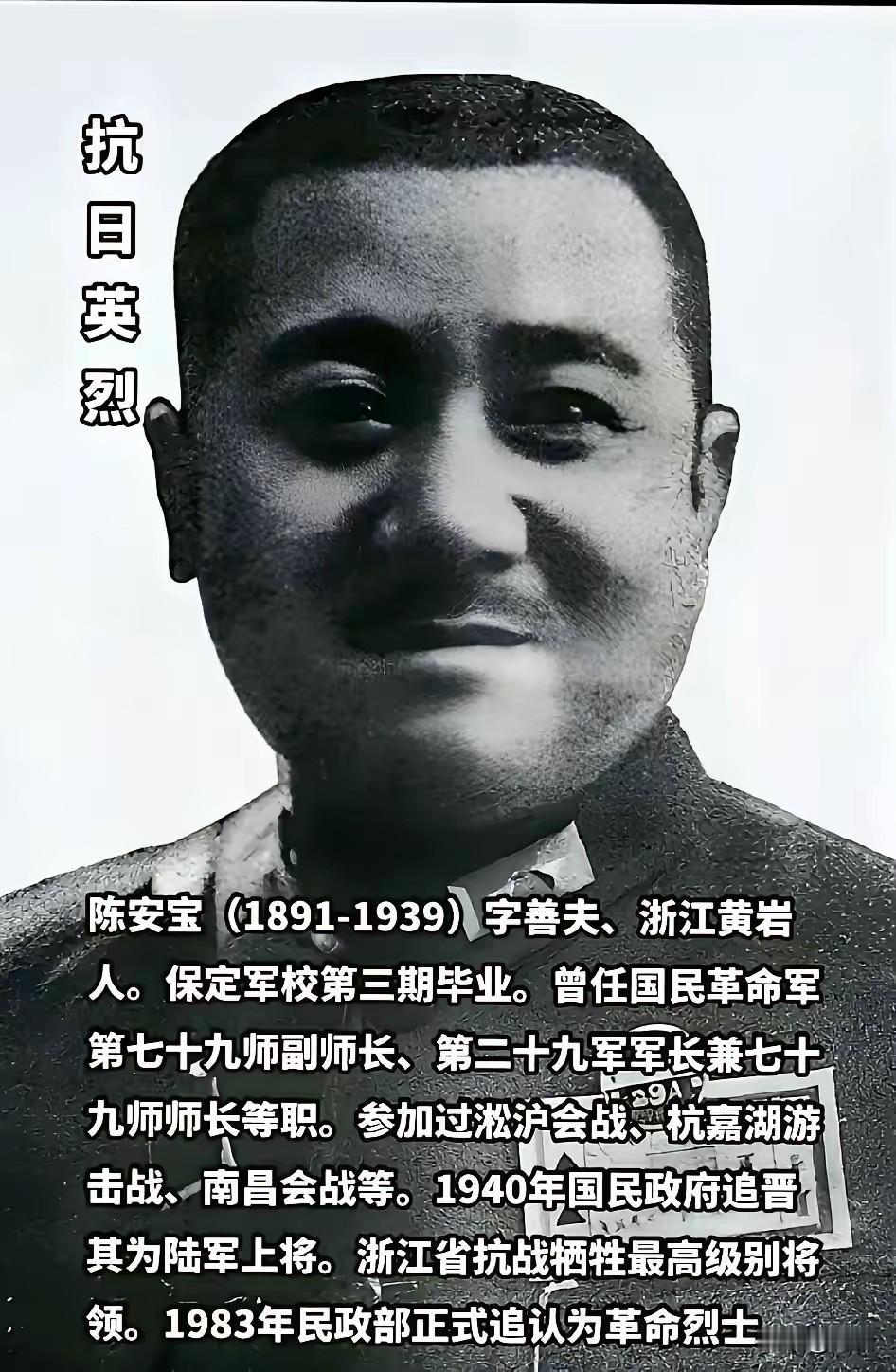

抗日名将陈安宝,1891年出生,1939年在南昌保卫战里壮烈牺牲,连全尸都没留下,战友只找回一条腿,送回浙江黄岩老家安葬。 他带兵打仗,心里只有 “日寇未灭,何以家为”,拼着命护家国。可惜这么英勇的英雄,现在知道的人不多。我们得记住这些为我们拼命的先辈,他们用血肉换来了今天,把这份爱国的英雄精神让更多人知晓,才对得住那些为我们负重前行的英雄们。 说起来,陈安宝的早年日子过得并不容易。他出生在浙江黄岩一个普通农家,小时候常听村里老人讲起列强军舰在沿海游弋的事,那些屈辱的画面像针扎一样刻在他心里。 1911年辛亥革命爆发时,20岁的他揣着一把家里的柴刀就想跑去参军,被父亲拽了回来,父亲说“你连枪都不会开,去了也是白送命”。这话没让他退缩,反倒让他明白,光有热血不够,得有真本事才能保家卫国。 后来他攒了两年力气活的工钱,瞒着家人考上了保定陆军军官学校。军校里他是出了名的“拼命三郎”,别人练刺杀歇三次,他能咬牙练到手臂抬不起来;夜里战友都睡了,他还在油灯下研究战术地图,铅笔在图上画的攻防路线密密麻麻。同期学员回忆,他总说“军人的手里得有硬功夫,不然上了战场,怎么对得起身后的老百姓”。 毕业后他从排长做起,带兵从不搞特殊,士兵吃粗粮他绝不碰细米,士兵睡战壕他就裹着毯子守在旁边,弟兄们都说“跟着陈团长,死了也值”。 1937年淞沪会战打响,陈安宝已经是师长。他带着部队在罗店一带跟日军死磕,那里被称为“血肉磨坊”,白天阵地被炮弹炸成焦土,夜里他就带着士兵摸黑抢回来。有次日军一个联队突入阵地,他提着枪带头冲上去拼刺刀,胳膊被子弹擦伤都没察觉,直到把敌人打退,才发现军装被血浸透了。 部下劝他往后撤撤,他眼一瞪:“我身后就是上海,退一步,老百姓就要遭罪,我陈安宝丢不起这个人!”那场仗打下来,他的部队减员过半,但没让日军前进一步。 到了1939年南昌保卫战,情况更凶险。日军调集了重炮和坦克,攻势比淞沪会战还猛。陈安宝当时是军长,负责防守南昌外围的抚河防线。他知道这防线一破,南昌就保不住,所以把指挥部设在离前线不到两里地的村子里。 3月27日那天,日军突破了一处阵地,他亲自带着预备队去堵缺口,刚到村口就遇上敌机轰炸,一颗炸弹在附近爆炸,弹片击中了他的要害。身边的参谋想把他拖到隐蔽处,他却推开众人,还在喊“跟我上,把阵地夺回来”,话没说完就倒下了。 等战友们在硝烟里找到他时,只看到那条还穿着军靴的腿——爆炸太猛烈,其他部分都没能找到。后来那条腿被送回黄岩老家,乡亲们自发排了十里长队去迎接,好多老人哭着说“安宝啊,你回家了”。 他的妻子捧着那个简陋的棺木,一句话都说不出来,只是反复摩挲着棺木上临时刻的“陈安宝”三个字,她知道,丈夫那句“日寇未灭,何以家为”,终究是用生命践行了。 可这么一位英雄,为啥现在知道的人不多呢?或许是因为他牺牲得太早,没能看到抗战胜利;或许是因为他从不爱宣传自己,档案里关于他的记载大多是“作战勇猛”“屡立战功”这样简单的字眼。但你想想,要是没有这些像陈安宝一样,连全尸都留不下还在拼命的人,我们今天能安稳地过日子吗? 记住他们,不只是记住一个名字,更是要记住那种“把命交给家国”的勇气。这种勇气,不该被时间冲淡,更不该被我们遗忘。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。