乾隆十九年的春天,翰林院内的古树刚刚吐露新芽,空气中弥漫着书香气息,微风轻轻拂过,带来了阵阵清新。就在这片宁静的院落中,一位不速之客突然到访——乌巡抚。此人以直言敢谏著称,他的到来让翰林院内的气氛顿时紧张了起来。乌巡抚没有丝毫预兆地抛出了一句上联:“鼠无大小皆称老。”这看似平常的言辞,却暗藏了深刻的讽刺意味,直指院中学士们的懒散无为,瞬间把大家推向了尴尬的境地。

在场的学士们面面相觑,没人能立即给出合适的下联。正当局面即将变得更加僵持时,纪晓岚步伐稳健地走了出来,他并未慌张,反而冷静地应对挑战,走到乌巡抚面前,他如行云流水般说出下联:“龟有雌雄都姓乌。”这一句不仅巧妙地解构了乌巡抚的上联,还反转了讽刺的方向,将其姓氏巧妙地融入其中,令乌巡抚哑口无言。这个瞬间,纪晓岚的智慧和才华无疑成了在场所有人敬仰的焦点。

纪晓岚从小便在家族的熏陶下接受文学与历史的教育,耳濡目染,深得古文精髓。他在少年时期便能熟背《诗经》和《尚书》等经典,并在其中融入了自己的见解。家庭中的学者和官员常常聚集,讨论政治和学术事务,纪晓岚总是悄悄倾听,从中积累了宝贵的知识和经验。随着年纪增长,他的教育逐步正规化,家中聘请了当时极具声望的学者作为家庭教师,这位老师不仅精通经典,而且在学术上给予了纪晓岚极大的启发,使他的才华愈发卓越。

乾隆八年春,京城的万物复苏,阳光明媚。纪晓岚身着简朴的蓝色学士服,早早地来到科举考场。考场设在一座古老的大院中,四周被高墙围绕,隔绝了外界的喧嚣,院内的空气宁静而肃穆。纪晓岚进入自己的小隔间,面对简陋的木桌和椅子,他心中充满了对未来的期待。考卷已经整齐地摆放在桌面上,墨汁和砚台也准备齐全,考场在考官的指令下变得死一般的寂静,唯有笔尖与纸张摩擦的声音清晰可闻。

科举考试的内容涉及诗文与策论,既考察考生的文学素养,又检验他们对国家政策的理解和批判能力。纪晓岚经过多年的积淀,对这一切早有准备。无论是写诗、作对,还是分析国家大事,他都能从容应对,笔走龙蛇,字字珠玑,尽显深厚的学问功底。几天的紧张考试后,纪晓岚提交了自己的答卷,心中虽然没有露出一丝情感波动,但他已暗自期待着结果的揭晓。

数月后,科举成绩终于公布。那一天,京城弥漫着一种紧张而期待的气氛。纪晓岚与家人一同前往成绩公布的地点,京城的主要街道上挂满了榜单,每一块红木牌匾上都贴满了考中者的名字。当纪晓岚的名字被念出,且以解元身份名列榜首时,周围的人群爆发出一阵热烈的掌声。那一刻,他的名字成了京城的焦点,他的未来也因此彻底改变。

纪晓岚的翰林生涯并非一帆风顺,但充满了学术的挑战与艺术的竞争。在翰林院中,他参与了大量重要文书的起草和编写工作,其中不少文稿需要为皇帝拟定圣旨和诏令,这些工作既考验个人的文采,也要求极高的思维严谨性。纪晓岚在这一过程中展现了他非凡的才华与文笔,成功完成了许多艰巨的任务。

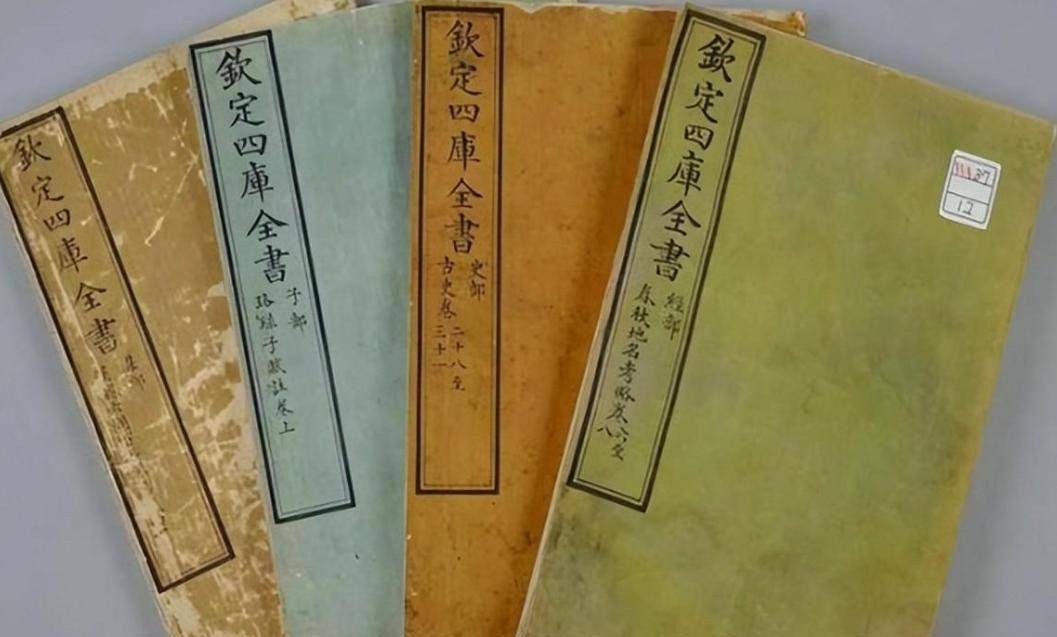

其中,他与同僚们一同编纂《四库全书》,这一浩大的工程需要对大量古籍文献进行筛选和校对。纪晓岚负责的部分包含了古代诗文与历史记载的编排与整理,他的责任重大,必须确保每一篇文献都准确无误。他与其他学士们共同审阅稿件,讨论文献的取舍,每一次学术的碰撞,都让他在文学的道路上愈加成熟。

尽管翰林院内也存在竞争与争执,但纪晓岚常常成为解决问题的关键人物。一次,两位学士因《史记》中的某篇文章理解不同,争论不休,纪晓岚耐心听取双方意见,最终提出了一个令各方都满意的解决方案,平息了这场风波。除此之外,纪晓岚还与其他文人进行诗文切磋,翰林院的某个小园常常成为文人们的聚集地,大家在这里或赋诗,或论文,气氛虽和谐,却也时常充满了智慧的较量。

乾隆十九年的那一天,乌巡抚的突然造访,成为了纪晓岚智慧和机智的见证。面对乌巡抚的挑战,他没有表现出丝毫的慌张,而是通过巧妙的对联让乌巡抚哑口无言,也赢得了在场众人的尊敬。纪晓岚的聪慧和才气,进一步巩固了他在翰林院中的地位,也使他成为了众多文人心中的楷模。

乾隆五十年初,千叟宴的盛大庆典上,纪晓岚以一副对联成了整个宴会的焦点。乾隆帝为长寿老人题下的上联“花甲重逢,增加三七岁月”,让纪晓岚在千叟宴上当场对出下联:“古稀双庆,再添一度春秋。”这一对联既工整对仗,又体现了纪晓岚深厚的文化底蕴与巧妙的应对能力。乾隆帝对他的才华赞赏不已,宴会的氛围因此更加热烈,纪晓岚的名字也随这副对联流传开来,成为当时文人中传为佳话的一部分。

参考资料:[1] 何贤英.《一代文宗 纪晓岚》. 兰台世界(上旬), 2012(1):14-15