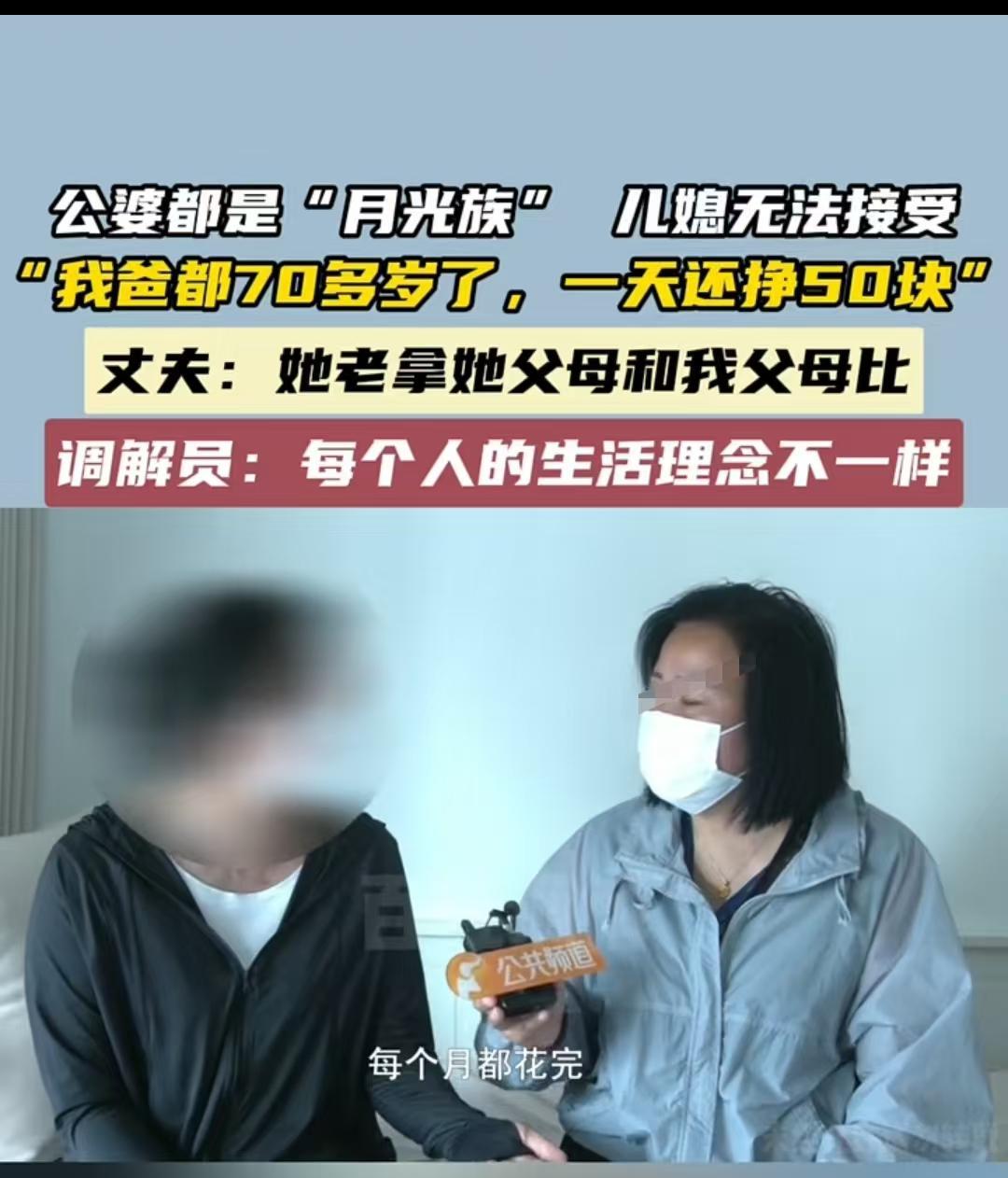

郑州,女子的公公婆婆每个月有三四千的退休金,但是为了给儿子的小家庭购买东西,每个月都成了月光族。女子觉得公公婆婆太能花钱了,希望他们能够节约一点,毕竟两个老人年纪不小,用钱的地方多着呢。可是公公婆婆觉得这些钱都该花呀,让儿子、儿媳、孙子他们吃好、用好,不是应该的嘛?并且还称,如果他们真的不行了,就回老家,不会拖累儿子、儿媳的。可儿媳还是没有安全感,觉得公公婆婆也可以像自己的父亲一样,再找一份工作,哪怕每个月50元钱,这样一年也会积攒不少钱,到时候养老大家都踏实呀。 赵女士和丈夫已经结婚20多年了,现在大儿子都19岁,小女儿都10岁了,但是她总觉得生活越来越没安全感了,主要的矛盾还是来自于公公和婆婆那里。 这个矛盾积攒于几十年前,当时大儿子出生的时候,公公婆婆就到郑州帮忙带孩子。当时公公婆婆还没有退休金,不过特别舍得为他们一家人花钱,当时赵女士出去挣钱一个月也才三四千元,但是公公婆婆给家里花钱一个月还不止这点钱。 公公婆婆当时花的钱也是之前的积蓄,虽然不多,但是在儿子、儿媳、孙子面前从来不吝啬。 赵女士的丈夫觉得自己的父母这样做没问题,肯定会获得大家的认同和喜欢,可是赵女士偏不这么认为,她觉得老人不该这样花钱,应该节约一点。 这就成了家里不和谐的声音,毕竟公公婆婆的消费观就是这样的,也乐于付出,丈夫也认同父母的这种付出,他觉得爱是相互的,以后父母真老了,他也会这样对自己的父母。 可是赵女士生活的原生家庭可不是这样的,她是一个勤俭节约的人,看到自己父母都六七十岁了还在外面打工,便觉得公公婆婆在这个年纪也不是享受的时候,也应该在外面找份工作干。 她就和自己的丈夫探讨起这个想法,可丈夫觉得虽然当时父母才50多岁,但他们的身体不允许呀——他们结婚那一年,自己的妈妈就住过院,所以他也不希望自己的妈妈再去操劳。 而自己的父亲呢,年轻的时候有一点积蓄,现在也是用他们的积蓄,没有用自己的钱,爱咋用就咋用呗,作为晚辈,有什么可操心的,过好自己的日子,用好自己的钱就得了。 就因为在这个事情上,赵女士和丈夫的观念不一样,引起了一些矛盾。赵女士见说不通丈夫,于是就会经常唠叨,丈夫听烦了,干脆也就不说了,也不听赵女士的,双方就这样有了隔阂。 现在好了,公公婆婆都70多岁了,公公真的生病了,需要钱。不过虽然没有向他们开口,但是作为儿媳妇,赵女士已经为这个事情担忧起来。 赵女士的丈夫没有经过她同意,就和小姑协商,小姑出力,丈夫出钱,共同照顾好自己的父亲。 赵女士心想,之前让公公婆婆不要那么浪费,出去找份工作,挣点钱节省下来,现在用钱的时候不就更宽裕了吗? 之前大家都不听,都觉得她唠叨,现在好了,公公真的生病了,自己丈夫挣的工资也不多,除了开销他们娘儿仨的,还要支付公公的医药费,她就更没有安全感了。 为此,她经常在丈夫面前旧事重提,扰得丈夫一天到晚心神不宁,想睡个好觉都不行。于是双方发生矛盾,已经分居一个多月了。 赵女士的父母又非常通情达理,经常开导她:“你公公都生病了,你还在跟他们置什么气呢?没事的时候回去看看他们,你作为晚辈,难道不给你的孩子做做榜样吗?” 赵女士身心俱疲,自己既要为家庭的开销操心,又背负着良心债,总觉得应该多关心一下公公婆婆,无奈丈夫知道她和婆婆有矛盾,为了避免麻烦,不想多掺和。每次婆婆说想让儿子、儿媳回去过年,赵女士的丈夫都推脱:“不用叫他们,我自己回来就行。” 就这样,赵女士想和婆婆缓和关系,回老家看看公公,但是又没有人牵线搭桥,每次找丈夫谈事情,都会闹得不愉快。 赵女士为了缓和家庭矛盾,找人来调解,对方才给她梳理清楚了双方以及双方家庭的问题,让赵女士不要过多担忧,不要每天老是想不好的事情,更不要将自己的观念强加于公公婆婆和丈夫,这样是不对的。 调解人也对赵女士的丈夫说,他应该体谅赵女士以及她的想法,毕竟两个孩子都是她自己带大的,有一些小情绪、小唠叨和小不安是正常的。并且还提到,婆婆和赵女士都有意向缓和关系,丈夫却嫌麻烦,不愿意牵线搭桥,这是他做得不对。 最后,双方都认识到错误,愿意改正。赵女士也发来信息称,双方已经和好如初,决定过年的时候一起回去看公公婆婆了。 《民法典》规定,夫妻在家庭中地位平等,双方都有参加生产、工作等自由,一方不得限制或干涉另一方。 本事件中,赵女士想把自己的观念强加于他人,这是不对的;但丈夫忽视赵女士的担忧也是不正确的,双方应该相互理解、相互宽容,找到一个平衡点才行。 对于这件事,大家又是如何看待的呢?文中人物均为化名,素材来源于百姓调解7月26日报道。

彭村人

有质量的生活的前提,是有计划的进行储蓄,小难不显山,大难不露水。