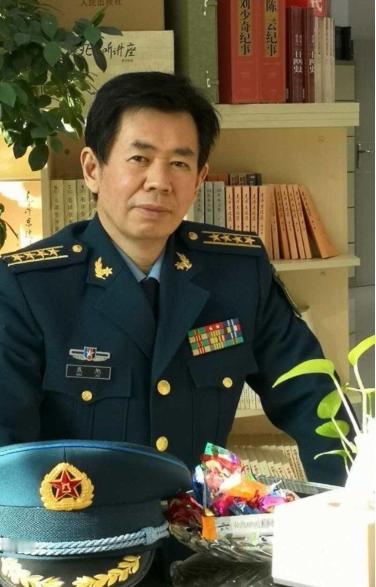

一旦中美打起来,中国沿海被炸了咋办?戴旭上校这句话,给我们吃了颗定心丸:如果中美两国开战,美国有能力把中国的海岸给拆掉,中国也可以把美国在亚太地区的势力给拆掉,中国作为一个第三世界,最多就是向西方转移重心,而美国将失去这个世界第一强国的位置。 中美之间的对抗,一旦真走到军事冲突那一步,比拼的已经不只是武器,而是整个国家体系的韧性和战略布局。 美军当然有能力发动大规模远程打击。这几十年,美国在亚太布局了大量军事力量,从日本、韩国到关岛,甚至在澳大利亚也有军事存在。 它的航母战斗群、隐形轰炸机和高度现代化的后勤网络,确实能在第一时间打击中国东部沿海。 别忘了,中国的沿海经济带占全国GDP的一半,是产业最密集、人口最集中的区域。 但这并不意味着中国就会被打垮,中国不是上世纪的伊拉克,也不是当年被海湾战争摧毁的南联盟。如今的中国,已经构建起了全面反制能力。 火箭军的东风-17高超音速导弹,东风-21D和26型反舰弹道导弹,早已把第一岛链、甚至第二岛链纳入打击范围。 美国的航母如果真轻易靠近,能不能回来都是个问号。 除此之外,轰-6K搭配鹰击-12导弹早已多次亮相演习,展示了远距离奔袭打击的能力。而未来的轰-20一旦列装,将具备跨太平洋打击美本土的能力。 美国印太司令部司令威克特在2024年5月的一次听证会上明确承认:一旦中美交火,加州本土都可能遭到打击。 这不是危言耸听,是五角大楼内部对中国远程打击能力的一种承认。 更重要的是,中国的战略韧性远比很多人想象中强大。如果说沿海被破坏,那就把重心转向内陆。这不是一句空话,而是早有准备。 过去二十年,中国持续推进西部大开发,中欧班列连通欧亚大陆,西部城市的数据中心、制造业早已开始承接东部产业的转移。 这种产业链和基础设施的内迁能力,早在上世纪六十年代的“三线建设”中就已验证过。 而美国呢?虽然军事力量强大,但其工业体系已经发生了根本性变化。制造业外移带来了全球化红利,也埋下了战时动员的隐患。 2024年《华尔街日报》曾披露,美国军工企业超一半的零部件依赖国际供应链,一旦大规模冲突爆发,生产线可能因关键材料断供而瘫痪。 不仅如此,中美之间的经济联系之深,也让战争的代价变得极高。据2025年国际货币基金组织的测算,如果台海发生军事冲突,全球GDP在一个月内可能下降超过5%。 而在中国的美资企业年销售额已超过7000亿美元,战争对双方都不是“轻伤”,而是“重残”。 从地缘角度看,美国在亚太的布局也让它处于一种“易被打击”的状态。日韩基地是美军在亚洲的支点,但这些“铁打的基地”在中国的导弹眼里,其实是固定靶。 反观中国的发射体系,大多分散在山区、移动平台上,生存能力远高于美方。 过去一年,东盟国家加速推动《东南亚无核区条约》,明确排斥美军将核力量部署进本区域。 这代表着一种趋势:亚太国家不愿再被卷入大国对抗的前线。日本和韩国虽是美国盟友,但经济对中国的依赖,让它们在战争中是否完全站队美国,仍存在变数。 更大的变化来自全球格局。2024年人民币在全球贸易结算中的份额首次突破7%,中国正在通过“一带一路”、本币结算等手段,减少对美元体系的依赖。 这意味着,美国发动战争的成本将不再是别人承担,而是自己买单。 如果真打起来,美国可能确实能炸掉中国的部分海岸线,但代价是它在亚太几十年的经营将化为乌有。 关岛、冲绳、横须贺这些基地一旦被摧毁,短期内根本无法重建。而中国,即使沿海受损,内陆依然能运转,继续生产和输出。 戴旭上校的判断,其实是一种战略现实的反映。不是说中国不怕打仗,而是中国有能力在被打之后继续站起来。而美国,一旦失去亚太的支点,它的全球霸权将从此走下神坛。 这就像冷战时期的“相互确保摧毁”,不是说谁非要把对方灭掉,而是给彼此一个冷静的理由:别轻举妄动,因为你打得了我,我也能让你陪葬。 2024年中美曾举行联合海上搜救演习,外界普遍认为这是一种缓和信号。在那之后,双方也多次强调“管控分歧、防止误判”。 其实道理很简单,打仗谁都能打,难的是打完之后还能留在牌桌上。 战争不是比谁的拳头大,而是比谁扛得住后果。中国沿海被炸了怎么办?有准备,有后手,不慌不乱。 而美国要真惹出大祸,失去的可不只是一个海岛、一场胜负,而是它赖以维系的整个世界第一位置。