在《雍正王朝》这部剧中,雍正对年羹尧的长期不满可谓源远流长。然而,雍正面对年羹尧在“九子夺嫡”期间的张扬个性,尤其是在雍正登基后,年羹尧在平定罗卜藏丹津叛乱时表现出的居功自傲,雍正并没有立即采取行动。他多次选择包容与忍让,甚至在年羹尧飞扬跋扈、张扬个性的情况下,依然没有过早动怒。

然而,一切的转折点发生在年羹尧杀害孙嘉诚之后,这一行为成为了“压死骆驼的最后一根稻草”。从此,雍正迅速采取行动,将年羹尧调离西北,并开始了对他一系列严厉的惩处,最终甚至下令赐死年羹尧。那么,为什么年羹尧的举动会引发雍正如此强烈的反应?在这里,我将为大家详细分析这一过程的背后原因。

孙嘉诚弹劾年羹尧,让雍正既惊又喜

年羹尧在平定叛乱中立下赫赫战功,尽管巨大的财政开支几乎掏空了国库,但他的表现无疑让雍正在面对内外危局时松了一口气,也稳固了雍正的皇位。对此,雍正曾毫不掩饰自己对年羹尧的喜悦,甚至称年羹尧为“恩人”。

然而,回到京城后的年羹尧却完全没有收敛。他飞扬跋扈,目空一切,甚至当面公然说出“只知有军令,不知有皇上”这种挑衅之语,令雍正脸上无光。尽管如此,雍正依然选择包容,甚至在面对年羹尧的种种不敬时依旧保持了克制。

雍正之所以没有立刻采取措施,一方面是因为年羹尧确实平叛有功,值得褒奖和厚待,雍正希望将年羹尧树立为榜样,以激励更多的大臣忠诚效力。另一方面,雍正也希望通过自己的举动向八阿哥胤禩等人展示,自己的统治并非依赖于任何一方势力,他也能够凭借自己的力量稳固国家的权力。更重要的是,雍正在当时的权力格局中,唯一能与年羹尧比肩的便是十三阿哥胤祥,而胤祥的职责更多是帮助雍正稳定京城,因此年羹尧在西北的地位几乎无可替代。

因此,雍正只能选择容忍,尽管官员们对年羹尧的权势心生恐惧,选择保持沉默,唯有孙嘉诚挺身而出,提出了弹劾年羹尧的请求。

孙嘉诚勇敢弹劾,雍正惊讶并感到宽慰

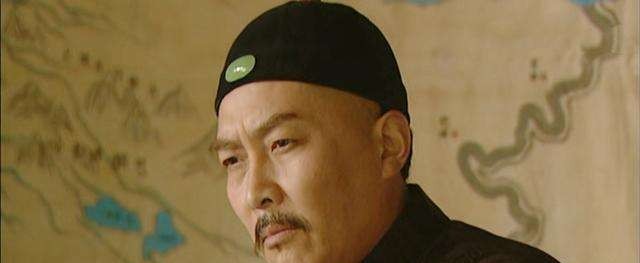

早在之前,孙嘉诚就曾因顶撞八阿哥胤禩而留下了“敢于直言”的名声。而这一次,当他毫不犹豫地站出来弹劾年羹尧时,雍正的反应可以说是复杂的:既惊讶又感激。

雍正“惊”的是,年羹尧的权力巅峰时刻,孙嘉诚依旧选择了冒着巨大的风险发声。他明知年羹尧权势如日中天,弹劾行为可能带来致命后果,但他依然毫无畏惧地挺身而出,这份勇气与正义让雍正感到震撼。

而雍正“喜”的则是,这个时刻终于有人敢代替他说出心中的不满与愤怒,替他表达对年羹尧的厌恶,让雍正感到了一丝宽慰。然而,雍正此时依然要保持自己的颜面和权威,于是他命令孙嘉诚在午门外“求雨”,这虽然是一种处罚,但雍正心底已经开始意识到年羹尧的行为已引发了民怨,自己如果继续忍让,必然会遭遇更大的反噬。

安排孙嘉诚赴西北,雍正是否真的希望以此“送死”?

虽然雍正表面上似乎是以惩戒年羹尧的名义派孙嘉诚去西北,但实际情况比想象中的更加复杂。雍正心里清楚,年羹尧虽然有功,但已经被权力腐蚀,迷失自我。面对年羹尧如此傲慢的态度,雍正开始决定采取强硬手段。

雍正安排孙嘉诚前往西北的初衷,并非简单的“送死”或者让年羹尧“下台”。首先,雍正极为缺乏能够信任的臣子,尤其是在“九子夺嫡”后的局势下,雍正并没有广泛建立起自己的势力网络。此时,雍正最依赖的便是像年羹尧和孙嘉诚这样的忠诚臣子,而孙嘉诚则是凭借清廉正直的形象获得雍正的高度评价。

雍正将孙嘉诚派往西北,也意在给年羹尧施加压力,逼其改正之前的种种错误,特别是在经济上的腐败行为和奢靡生活。此外,雍正也希望孙嘉诚能够支持他在西北推行的改革政策,尤其是“火耗归公”的实施,借此改变年羹尧日益膨胀的权力结构。

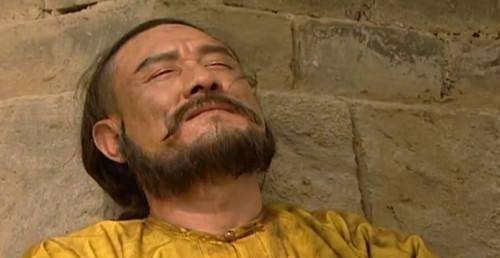

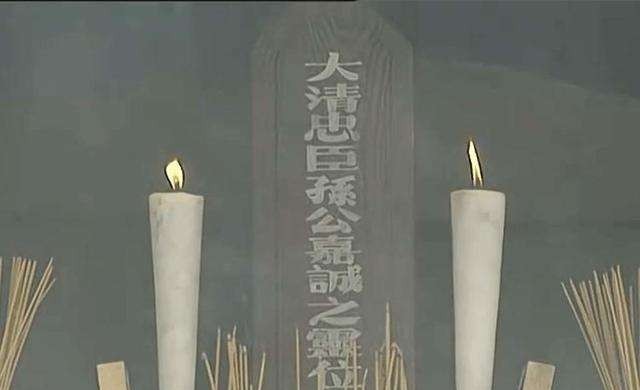

孙嘉诚之死,最终成为雍正的决断之因

当年羹尧在西北擅自杀害孙嘉诚时,雍正的内心彻底崩溃。雍正之前一直对年羹尧抱有期待,希望他能够收敛,但现实却是年羹尧不仅未改过自新,反而愈发傲慢,最终甚至不顾雍正的面子,亲手杀害了一位忠诚的朝臣。

孙嘉诚的死,激起了官员们的广泛愤怒与反感,雍正也终于意识到,这个曾经给自己带来极大帮助的人,已经成为了威胁自己统治的存在。再加上年羹尧这种无法无天的行为,显然已经突破了雍正的底线。雍正不仅失望至极,且深感愤怒,最终决定采取雷霆手段,调离年羹尧,并在众多的舆论压力下,最终决定赐死年羹尧,以此彻底切断这段已经无法修复的关系。