关于内裤的故事,历史上流传着两个有趣的传闻。其一称汉灵帝是开裆裤的创造者,另一则传说则归功于霍光,他被认为发明了“死裆裤”。

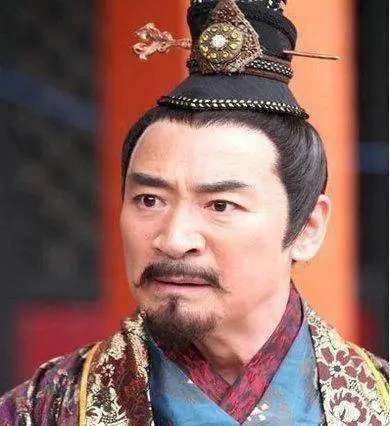

汉灵帝是东汉王朝倒数第二位皇帝,也是汉献帝的父亲,以昏庸无道而闻名。他作为一个典型的昏君,性情好色是必备的标签。据说为了方便私生活,他搞出了一些奇怪的规矩,比如宫中推行“裸游”。不过,宫里的女人们不可能总是裸着身子,大臣们也得进宫办事,这该怎么办呢?聪明的汉灵帝想到了一个既能遮羞又能让自己随时行乐的妙招:规定宫中所有女人必须穿开裆裤。

霍光是汉昭帝时期的权臣,作为辅政大臣,他地位显赫。那他怎么会跟内裤扯上关系呢?事情是这样的,霍光的外孙女上官氏成为汉昭帝的皇后,可她长期未能生育。霍光认为皇帝的宠爱应该公平分配,不能让自己的外孙女独占恩宠。于是,他想出一个办法,让宫中所有女人都穿上“绲裆袴”。

那么,什么是“绲裆袴”呢?它又称“裈”,由前后两片细绢布组成,用带子系在一起,起到遮羞的作用,可以看作是死裆裤的雏形。不过,绲裆袴有两个明显缺点:一是上厕所极其不便,二是对汉灵帝这类喜欢随时行动的皇帝来说,简直是煎熬。这样一来,汉昭帝就不能随心所欲,只能老老实实在晚上陪伴上官皇后。

尽管这两个故事听起来有些荒诞,实际上汉昭帝若是不喜欢上官皇后,哪怕穿铁裤衩也没用。上官皇后不能生育的根本原因,是汉昭帝自身缺乏生育能力。汉灵帝虽然昏庸,但在好色和方便方面,远远不如汉桓帝。再说了,开裆裤的历史悠久,直到近代才出现现代意义上的合裆内裤。

其实,人类最初根本没有内裤,甚至没有裤子。古代服装分为上衣和下裳,所谓“裳”指的是裙类服饰。古文中对裳的解释是:“裳,障也,所以自障蔽也”,也就是说裳的最初功能就是遮羞。

古人认为“箕踞而坐”是不礼貌的行为,原因就在这里。所谓“箕踞”就是叉开双腿坐着,由于没有裤子,这种姿势会暴露隐私部位,非常不雅观。最早的裤子其实是“护膝”,用来御寒,这也激发了人们对裤子功能的需求。后来,护膝变得越来越长,演变成两条独立的套腿。为了穿戴方便,人们在两条套腿之间系上绳带,形成了带有开裆特征的裤子。

不过,开裆裤虽然解决了御寒的问题,却依然无法完全遮羞。对于贵族阶级来说,这不是大问题,因为他们外面还穿有“裳”,只需注意仪表即可。对普通百姓来说问题更大,穿着宽大的裳又不便劳作,脱了裳又不雅观。于是,“绲裆袴”应运而生——两片布用绳带连接,短小轻便,既能遮羞又便于劳动,有点像今天的大裤衩。

《史记》中记载,卓文君被司马相如拐走后,她的父亲卓王孙为惩罚女儿,宣布断绝父女关系。司马相如家境贫寒,只能带着卓文君开了一家小酒馆。《史记》说:“乃令文君当垆,相如自著犊鼻裈,涤器于市中。”颜师古考证,司马相如穿的“犊鼻裈”就是“绲裆袴”,形状像牛鼻子。由此可见,绲裆袴在西汉时期已经普及于普通百姓,是他们日常劳作的常见服饰。

所以,千万别误以为合裆裤是贵族的专属,恰恰相反,它是劳动人民的产物。贵族阶级则一直穿开裆裤。合裆裤因此被称为“穷绔”,带有一定的阶级色彩。

虽然绲裆袴已经具备了合裆裤的雏形,但严格意义上的死裆裤具体什么时候成型,至今没有定论。这其实是一个逐步演变的过程,很难划出明确的时间界限。

有一种说法认为,合裆裤最早起源于游牧文明。游牧民族长期骑马,臀部与马鞍摩擦,开裆裤磨损严重,故而发明了合裆裤。战国时期,赵武灵王推行胡服骑射,中原地区也逐渐接受了合裆裤,这种裤子在军队和百姓间传播开来。

当然,这只是其中一种看法。我个人觉得合裆裤的出现更像是多点开花,是基于不同职业和生活需求的必然产物。既然合裆裤是劳动人民的刚需,那么帝王贵族就没有必要穿它,他们自然一直保持穿开裆裤的传统。