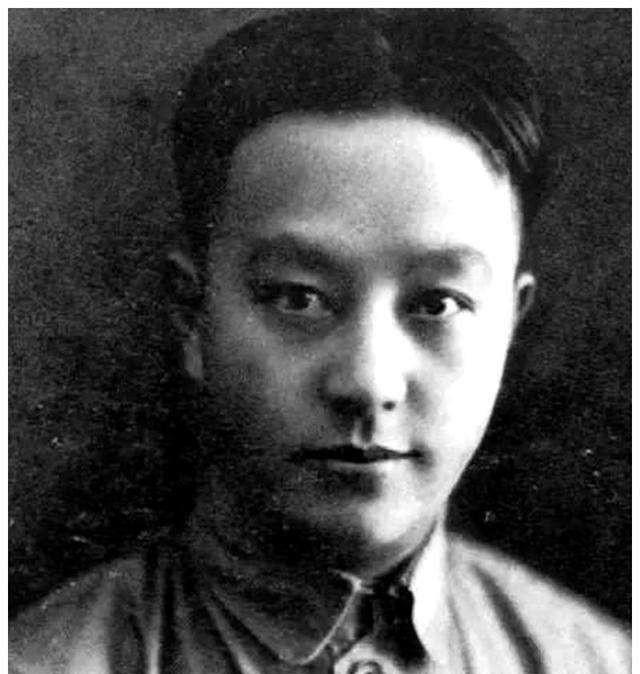

清末,御史刘汝骥外放徽州知府,入见慈禧太后辞行。 养心殿的铜鹤香炉里飘着龙涎香,浓得化不开。刘汝骥跪在冰凉的青砖上,袍角沾着路上的尘土。慈禧坐在铺着明黄色软垫的宝座上,手里转着翡翠佛珠,指甲上的蔻丹红得刺眼。“徽州是个好地方,歙县的墨,婺源的茶,都有名气。”她的声音慢悠悠的,像在说家常。 刘汝骥磕了个头,额头碰到地面时,能听见自己的心跳。“臣到任后,定当兴利除弊,不负太后厚望。”他是个出了名的硬骨头,做御史时参过李鸿章的侄子,弹劾过内务府的贪腐,朝堂上的人都叫他“刘大炮”。这次外放,明眼人都知道,是有人不想让他在京城碍事。 慈禧忽然笑了,佛珠停在指间。“听说你参过不少人?”她抬了抬下巴,李莲英赶紧递上一盏燕窝,“做御史要敢说话,做知府可不一样。地方官嘛,要会变通。”刘汝骥没接话,他知道这话里有话——徽州的盐商和朝中大臣盘根错节,太后是在提醒他别瞎折腾。 退殿时,李莲英追出来,塞给他个锦盒。打开一看,是块暖玉,触手温凉。“刘大人,太后说徽州冬天湿冷,这个能暖暖身子。”李莲英挤眉弄眼,“盐道宋大人是太后的远房表亲,到了那边,凡事多商量。”刘汝骥捏着暖玉,指节泛白,最后还是揣进了怀里。 到了徽州,刘汝骥才知道这地方的水有多深。盐商们住着比王府还气派的宅子,门口的石狮子都镀了层金。他想查盐价,账本送来时全是糊过的,数字改得连墨迹都晕了。下属劝他:“大人,徽州的盐税占着江南的三成,动了他们,朝廷的银子就少了。” 他想起慈禧的话,夜里翻来覆去睡不着。桌上放着从京城带来的砚台,是他寒窗十年用惯的,磨出的墨黑得发亮。第二天,他让人把盐商们请到府衙,没提查账的事,只说要编《徽州府志》,请他们捐钱修书院。盐商们以为他服软了,笑着应承,捐的银子堆满了库房。 谁也没想到,刘汝骥拿着这些银子,悄悄修了防洪堤。徽州多山,每年夏天都要闹水灾,前任知府们只知道报灾情要拨款,堤坝却越修越薄。他带着百姓挑土搬石,晒得脱了几层皮,脚上的草鞋磨出了洞。有盐商想使坏,夜里派人去挖堤脚,被巡夜的百姓逮住,捆着送到府衙。刘汝骥没打没罚,就让那人在堤上守了三个月,看着洪水退去,田地里长出新苗。 转年开春,慈禧派来的太监到了徽州,说是巡查。盐商们凑了十万两银子送礼,太监收了,却在刘汝骥面前哭诉:“刘大人,他们塞钱给我,这不是害我吗?”刘汝骥请他去看新修的堤坝,指着远处的稻田说:“公公您看,今年的收成,能多缴三成粮。”太监回京后,在慈禧面前把刘汝骥夸成了一朵花。 后来庚子国难,八国联军打进北京,慈禧逃往西安。徽州的盐商们慌了,想把家产转移到上海租界。刘汝骥把他们叫到书院,指着刚刻好的匾额“忠君爱国”说:“太后还在,国家就没亡。你们把银子换成粮食,送到西安去,比藏在租界里牢靠。”盐商们面面相觑,最后真的凑了百船粮食,由刘汝骥亲自押送。 在西安行宫见到慈禧时,她头发都白了,穿着件半旧的蓝布褂子。见了刘汝骥,眼泪突然掉下来:“还是你实心办事。”刘汝骥跪在地上,看着地上的尘土,和当年在养心殿时一样。只是这次,他心里踏实。 刘汝骥在徽州待了八年,卸任时百姓沿街相送,手里捧着的茶还冒着热气。他没带走什么,就那方砚台,还有百姓给他绣的荷包,里面装着婺源的新茶。 这人身上,藏着晚清官员的无奈与坚守。他知道官场的龌龊,却没同流合污;明白慈禧的权衡,却没放弃做事。比起那些只会喊口号的清流,和忙着捞钱的贪官,刘汝骥这样的人,就像徽州的古桥,看着不起眼,却能在乱世里,让百姓踩着过河。 参考书籍:《清史稿·刘汝骥传》、《徽州府志》