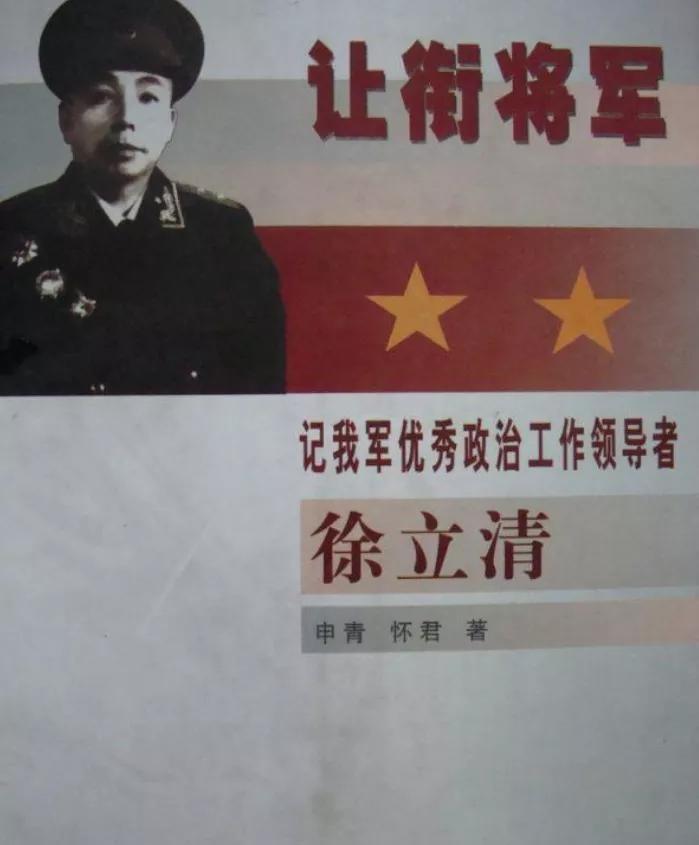

开国第一中将徐立清:让衔让位又让级,辞去上将当中将 “1955年9月的授衔大厅里,我还是当中将吧。”徐立清轻声对身旁的工作人员说,时间是上午九点整,阳光刚从玻璃顶撒下来。那名小干部一愣,半是敬佩半是着急,却什么也没说出口,胸前的红绶带轻轻晃动,仿佛也在犹豫。 没人怀疑徐立清够不上上将。他是中央军委总干部部的副部长,正兵团级资历,按文件条款,挂上将肩章顺理成章。但他固执得像祁连山里的白杨——风越大,愈是挺拔。细算日子,自他第一次提出“自降”已经过去整整三年,理由却始终只有一句:为了让同事们更安心。 有意思的是,这股“较真”劲并非始于授衔那天。1951年,军队内部第一次等级评定刚刚启动,主持人正是徐立清。他担心自己级别过高会让人觉得“吏部办自家事”,便把“正兵团级”改填成“副兵团级”。报告一到彭德怀案头,立刻被退了回来——老彭批复写得直白:“高了要纠,低了也得纠,制度不是橡皮筋。”徐立清只得作罢,却悄悄在心里埋下了另一颗“降低”的种子。 时间跳回西北战场。1949年,他是第一野战军一兵团政委,领着六纵翻越榆中,直插兰州。攻城那夜,他端着藤椅守在指挥所门口,看看表,再抬头望火光,大半宿没眨眼。战后总结会上,他一句话把个人功劳掰成了七八份,连警卫班都“分”到了。王震半开玩笑:“你再这么分,下次汇报得另印加页。”大家笑声里,徐立清只是怔怔看着战损名单,瞄到战友牺牲的名字时,眼底红了一圈。 这种“凡事少占半寸”的脾气,早在红四方面军时就显露。1936年西路军渡河西进,部队折进高原雪线,一口热水能分成三次喝。眼看粮弹告急,他把最后一袋炒面留下,让通讯员带走,自己跟留守部队在祁连山顶僵成“冰雕”。若非援西军及早赶到,徐立清的履历里恐怕要多写上“失联”二字。后来有人问他那段经历,他摆摆手:“真没啥豪言,有饭给战士先吃,就这么简单。” 抗战爆发后,他调入129师,担任政治部组织部长,新四旅政委时日夜兼程赶路,遭日军合围。王近山曾回忆:“徐政委掉队再危险,也要先清点人员。”枪声乱作时,他能冷静把伤员一一顺着土沟挪进玉米地。那晚霜气极重,他的衣袖几乎冻成冰壳。 解放战争后期,六纵改称二兵团进新疆。塔克拉玛干边缘,白沙刺得人睁不开眼,他却一支一支部队地查伙食。副参谋长打趣:“政委,你可是正兵团级,别为一口面条吹沙子。”徐立清笑:“我在医院望着天花板也睡不着,不如趁能动多看一眼。” 1954年,他因为心脏病住院。罗荣桓去看他,嘱咐好好休息。刚转身,徐立清就写份“请速补副部长人选”的申请。护士推门进来,听见他自语:“我躺着占个位子,像话吗?”组织没同意,但那封申请被留在档案里,如今翻阅,字迹仍然稳健——“务必从全局考虑,勿以个人为累”。 再回到1955年授衔。罗荣桓、彭德怀轮番找他做思想工作,都没撼动他的决心。最后周总理亲自到病房,掀开帘子,坐在床沿问:“你少戴一颗星,真能解决矛盾?”徐立清回答得干脆:“总理,我少一点,别人心里松一点;我多一点,后面就会有人暗暗不平。”这句话没有半分激昂,却带着一种不容拒绝的朴素逻辑。总理沉思片刻,轻轻点头:“那就尊重你的选择。” 授衔名单公布,徐立清排在中将首位。“第一中将”一语不胫而走。外界议论不少,他自己却淡得像白开水。有人来访,他把话题引到基层转业安置;遇到老部下,他最关心的是供销社油盐价走没走高。直到1974年因病去世,他的行李箱还是那只老柳条箱,里面放着一床缝补了十八处的灰色棉毯。 回看徐立清的履历,辉煌战功不算罕见,难得的是在位时“不拿”。同僚们茶余饭后感叹:徐政委在干部评级、授衔、岗位调整上“三让”——让级、让衔、让位。让的不是职务本身,而是一句掷地有声的“先公后私”。这样的气魄,使得“第一中将”四字分量更重,也更贴近他本人的底色。 或许,我们对英雄的想象总离不开冲锋陷阵,但在军史深处,还站着另一类人:他们把功劳推向战友,把荣耀留给集体,用一颗星、一张调令、一封请示,为规章注入温度。徐立清,正是其中最纯粹的一位。