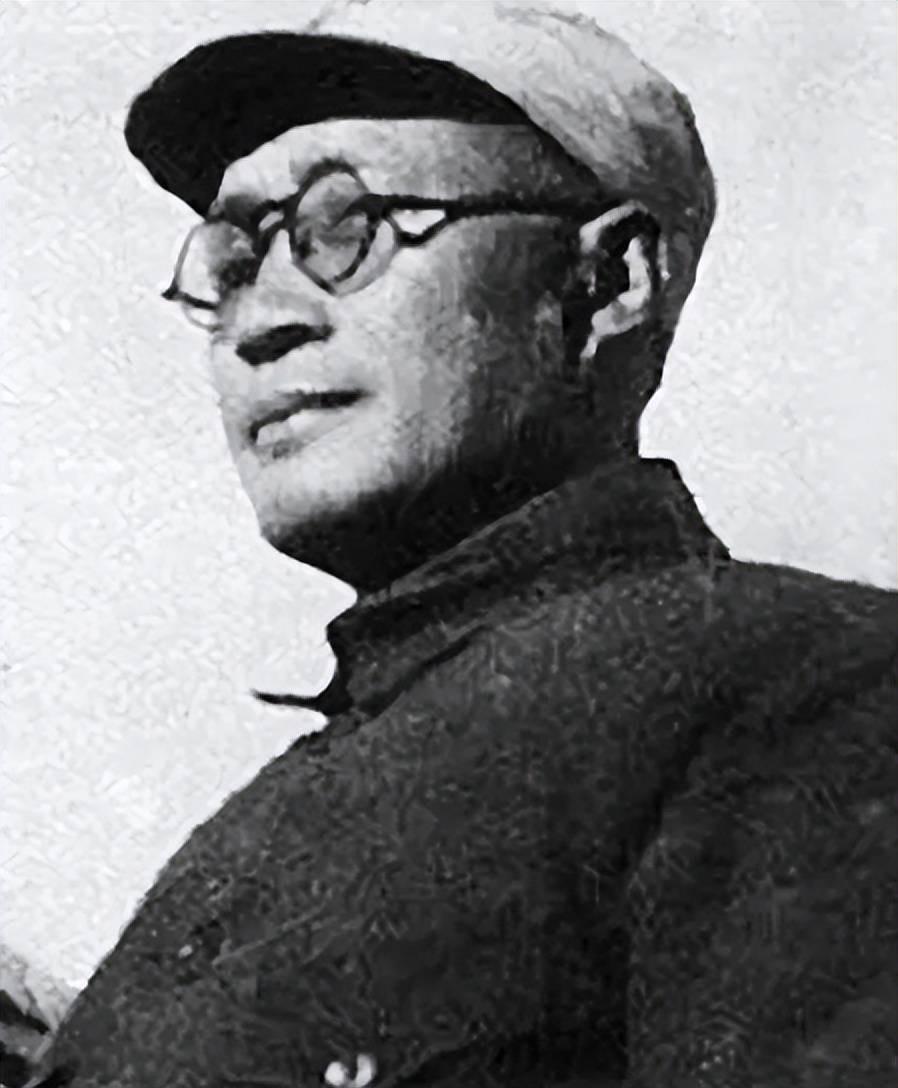

[太阳]新中国成立后,毛主席想让刘伯承担任总参谋长,但是,刘伯承婉拒了,说:“总参谋长我已经当过四次了,总没有当好嘛,我还是去办学校,搞教育,当教书先生吧!” (参考资料:2012-07-30 中国青年网——南昌起义的首任参谋长——刘伯承) 解放大西南的炮火声刚落,刘伯承元帅还没来得及卸下征尘,本该在胜利的荣光里,等着进入北京的权力核心,毕竟,他战功赫赫,毛主席也对他期望甚高。 然而,就在外界纷纷猜测这位元帅将官居何位时,一封北京急电,却让刘伯承的人生拐了个大弯。 摆在刘伯承面前的,是许多人梦寐以求的总参谋长一职,可他不仅没要,反而幽默又坚决地回绝了,这番操作让很多人看不懂,他到底放弃了什么,又选了什么? 新中国刚成立,解放军就面临一个头疼的转型,过去打天下,靠的是小米加步枪,现在要保卫国家,就得告别游击习气,搞正规化、现代化。 说白了,军队要从“低级阶段”升级到“高级阶段”,掌握现代军事技术,玩转诸军兵种合成作战,这个坎迈不过去,政权就坐不稳。 在这个节骨眼上,毛主席和中央想到了刘伯承,而刘伯承自己,也敏锐地看到了问题的要害,在他看来,军队现代化最难啃的骨头,是培养能打现代战争的中高级指挥官,没有这样一批人,再好的装备也是废铁。 1950年6月,刘伯承听说中央军委准备在战时学校的基础上,改建一批正规军校,心里很是激动,在此之前,有人跟他透风,说中央和毛主席考虑让他进京当总参谋长。 面对这份天大的荣誉,刘伯承却风趣地摆了摆手:“总参谋长我当过四次了,总也没当好嘛,我还是去办学校,当个教书先生吧!” 这番话听着像自谦,实则点明了一个更深层的问题,刘伯承很清楚自己年事已高,身体也不比从前,总参谋长这种需要冲在第一线的重担,应该交给更年轻力壮的将领。 而刘伯承自己,更适合静下心来搞研究,做点培养人才的实在事,想到这,他提笔就给中央写信,恳请辞去西南地区的所有行政职务,信里写得恳切:“战争已经结束了,我年龄这么大了,还是让我去办学校吧!” 毛主席对他的心思,其实看得很透,他知道,让这位身经百战、德高望重的军事家去奠基军事教育,是再合适不过的人选,很快,中央不仅批准了他的请求,还让他把西南的工作交给邓小平和贺龙,尽快回京筹建陆军大学。 就这样,1950年秋天,刘伯承被毛泽东一封急电从重庆催回了北京,同年11月30日,毛主席正式下令,任命他为中国人民解放军军事学院院长,这既是他多年的心愿,也是历史的选择和毛主席的重托。 一头扎进军事教育,刘伯承兴奋得像个孩子,他深知,这所学院就是未来高级将领的摇篮。 开学之初,看到杨得志等一批高级将领来报到,刘伯承高兴地称他们是“中国革命几十年斗争保存下来的党的宝贵财产”,并直言不讳地指出,将来国家有难,就得靠他们指挥打仗。 即使在抗美援朝战事最紧张的时候,刘伯承依然坚持,为了国防的最低需求,至少得有三四十个兵团级以上的高级将领来脱产学习,这可不是小事,但中央军委和毛主席高度支持,迅速批准。 军事学院刚上轨道,刘伯承的眼光就看得更远了,他琢磨着建立一个更全面的专业院校体系,他先是在学院内部创办了海军、空军、炮兵等各个系,主动为各军兵种“代培”干部。 等各军兵种建设有了点规模,刘伯承又向中央军委提出了一个宏大构想:分建六大学院,以战役系为基础,组建高等军事学院;同时,海军、空军、炮兵、装甲兵系各自独立,成立相应的军兵种学院。 这个计划经过反复研究,最终得到了毛主席和中央军委的批准,各大学院的筹建工作全面铺开,刘伯承为能给中央当好这次“大参谋”,打心底里高兴。 然而,摊子铺大了,新问题又来了,到1955年,学员越来越多,教员却严重短缺,趁着在京开会的机会,刘伯承当面向毛主席“诉苦”,毛主席听后乐了,风趣地说:“你喊的声音还是不大嘛!” 刘伯承一听就明白了,高兴地回应:“那好,以后我就大声喊”,回到南京,他立刻给中央军委和毛主席写报告,请求授予他一项特殊权力——“不管是从哪里来的学员,只要学有专长,能当老师,我都可以选留”。 1956年1月,军事学院成立五周年前夕,毛主席带着陈毅、罗瑞卿等中央领导亲临视察,这无疑是对刘伯承工作的最高肯定,毛主席兴致很高,让刘伯承挨个介绍学院的干部,他则一一握手问候,还不时开着玩笑。 视察结束时,毛主席高兴地对大家说,中央派刘伯承当院长是“知人善任”,勉励大家把学院办得更好。 临走前,毛主席还在学院的游泳馆里畅游了一个多小时,尽兴之余,更下了一道著名的命令:“大将除外,从上将到少校,明年都跟我横渡长江!” 现在回过头看,刘伯承元帅的选择究竟意味着什么?对他个人而言,担任总参谋长,是执掌全军、运筹帷幄的即时权力;而选择办学,则是为未来播种,影响的是几代人,前者是当下的辉煌,后者是长远的基石。