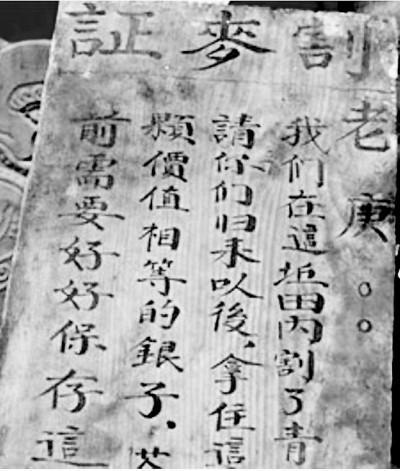

1935年,红军翻过松潘草原后,当地藏民发现田里青稞被收割了,藏民们便以为是红军不问自取,私自拿走了粮食。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1935年夏天,中央红军翻过了松潘草原,进入了川西北的毛尔盖地区,这里地势险要,海拔高达三千五百米,气候多变,大片沼泽密布,是长征路上的一道天险。 红军已经连续三天没有粮食,战士们极度饥饿,靠嚼草根、啃皮带维持生命,就在这片草原上,他们发现了一片片金黄的青稞田。 当地的藏民因为受国民党宣传影响,早在红军到来前便纷纷躲入深山避难,村庄空无一人,这些青稞地成了唯一可用的粮食来源,但红军面对的不是简单的取舍,而是一道原则的考验。 青稞虽在眼前,却不是无主之物,部队召开会议,决定只在保留每户藏民足够口粮的前提下,按比例收割剩余部分。 他们通过查阅缴获的旧政府土地册,逐户记录田亩面积,评估青稞产量,然后制定详细的收割计划。 红军战士们拿起镰刀,一行一行地割麦,轻手轻脚,不踩坏田垄,每割一户,都要将青稞脱粒、装袋,按户分开,确保数量准确。 与此同时,部队找来木板,刻上“割麦证”三个字,注明所借粮食的重量、红军部队的名称以及落款时间。 木牌被钉在各家门前或屋檐下,不易受潮的位置,每一块木牌都写得工整,字迹清晰,表示这不是掠夺,而是一笔要还的账。 粮食问题暂时缓解后,红军得以继续北上,松潘草原被他们踏出了一条生命通道,青稞田逐渐恢复了安静,直到躲避在深山的藏民回村,村里人看到青稞被收割,起初以为军队趁人不在偷偷取走了粮食。 木牌上的汉字他们大多看不懂,便认为这些木板只是一些丢弃的杂物,不久就有的被拆了烧柴,有的随手丢入沟壑。 事情被掩埋了多年,直到2016年,一件意外改变了家族对往事的认知,在阿坝州红原县,一位藏族老人泽旺卓玛在整理自家老屋时,发现屋角木板松动,她撬开后,取出了一块陈旧的木牌。 木板已经发黑开裂,但上面的刻字依稀可辨,她把木牌交给家里人查看,家中年长者看后觉得可能与红军有关,便联系了当地文物部门。 工作人员赶来现场,小心清理木牌表面,经鉴定确认,这是一件保存完好的红军割麦证。 木牌长三十厘米,宽二十厘米,上面刻着“割麦证”三个字,下方有数字“350斤”,落款处标明“1935年八月,中国工农红军某部”。 专家认定该木牌具有极高历史价值,红原县政府表示,愿意按照当年的承诺,按现行青稞市场价予以兑付,以当年每斤3元计算,总额逾千元。 这个消息传出后,引起社会关注,但老人仁青卓玛在得知这件事后表示,这笔债已不需归还,她的父亲曾是旧社会的农奴,终日为土司劳作,新中国成立后,家里分得了土地,生活逐步改善。 她的儿子成为村里第一位拖拉机手,承包运输工作,而她的孙子则大学毕业,在成都有了稳定的工作,三代人命运的变化,让他们相信,这块木牌早已兑现,不在金钱,而在生活的改变。 这块木牌随后被送入红军长征纪念馆展出,成为连接历史与现实的重要见证,据统计,目前四川阿坝地区已发现红军遗留割麦证等借条文物超过两百件,涉及青稞、酥油、土豆等物资。 每一件借条都是红军严明纪律的体现,长征途中,无论战士多么疲惫饥饿,从未强取豪夺,他们的借条,记录下的是军队对人民庄重的承诺,也是对未来胜利的坚定信念。 有的藏民未能保存借条,也从未追讨过旧账,在他们心中,那些衣衫褴褛、步履艰难却讲规矩的红军,早已用实际行动赢得了信任。 他们没留下太多言语,却留下了值得世代记住的尊重,红军靠着这份守信,在最危险的年代里赢得了百姓的心,也走出了草原的重围。 今天,这些木牌安静地躺在展柜中,没有光鲜外表,也没有华丽语言,它们是对那个夏天最质朴的回忆,是红军和藏民之间,一笔跨越八十年的信义之约,这份信义,沉默而有力,穿越风霜,不曾褪色。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:华西都市报——一块木板“割麦证”记录“牦牛革命”的艰辛