市场介绍

一、德国慕尼黑光伏储能市场分析

慕尼黑作为德国乃至整个欧洲能源转型的重要示范城市,其光伏与储能市场的发展呈现出高度专业化、政策引导性强和用户主动性高的特点。整体来看,慕尼黑光伏储能市场正处于快速增长期,并已建立起完整的政策、技术与应用生态链。

德国作为全球可再生能源发展的先行者,其光伏装机容量多年位居欧洲第一。截至2024年底,全国光伏新增装机容量已超过15吉瓦,总装机量接近100吉瓦。与之同步发展的储能市场亦表现出强劲动能,尤其是户用与工商业分布式储能系统成为主流配置,德国累计储能设备超过180万套,总装机容量约19吉瓦时。其中,80%以上的新建光伏系统均配套储能解决方案,储能几乎已成为太阳能发电项目的“标配”。

慕尼黑所在的巴伐利亚州是德国光伏装机最为密集的地区之一,占全国份额约30%。作为州府,慕尼黑在技术研发、项目落地和能源政策执行上具有显著优势。本地能源运营商如StadtwerkeMünchen设定了到2035年为全市居民提供100%可再生电力的目标,同时积极推动光伏与储能项目的商业化和社会化普及。在实际应用中,慕尼黑的家庭光伏储能系统普遍配置为5至10千瓦的光伏系统和5至15千瓦时的储能单元,可实现60%至80%的电力自给率。对于商业用户和工业企业而言,储能系统不仅有助于降低峰值用电成本,还能提升用能独立性和环境合规度,是企业应对碳中和政策的重要工具。

推动慕尼黑光伏储能市场加速发展的核心动力,首先是本地高电价环境。当前德国居民用电价格仍维持在每度电约0.35欧元的高位,这使得通过“自发自用+储能调节”降低用电成本的经济激励极为强烈。其次,德国政府近年来陆续出台包括“复活节法案”在内的多项能源立法改革,大幅度简化了分布式光伏与储能系统的审批流程,同时提供财政补贴与绿色贷款支持,显著降低了投资门槛。此外,随着新能源装机迅猛增长,电力市场出现越来越多的“负电价”与“弃电”现象,储能系统的削峰填谷与能量调节能力成为解决系统波动与过剩发电问题的关键手段,也进一步提升了其经济价值与战略意义。

二、德国慕尼黑光伏储能产业细分

在德国慕尼黑,光伏储能产业展现了多个细分领域,各自扮演着重要角色,共同推动市场的整体发展:

1、光伏组件

高效单晶硅电池:转换效率领先,适用于多种场景。

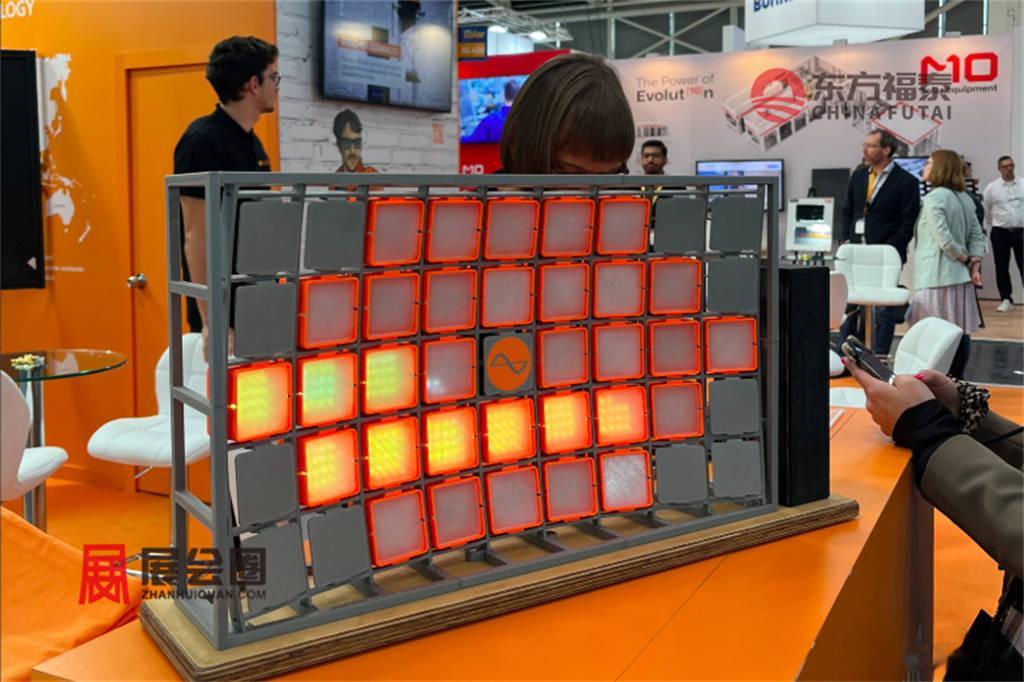

异质结(HJT)与双面电池:技术创新显著,发电性能提升。

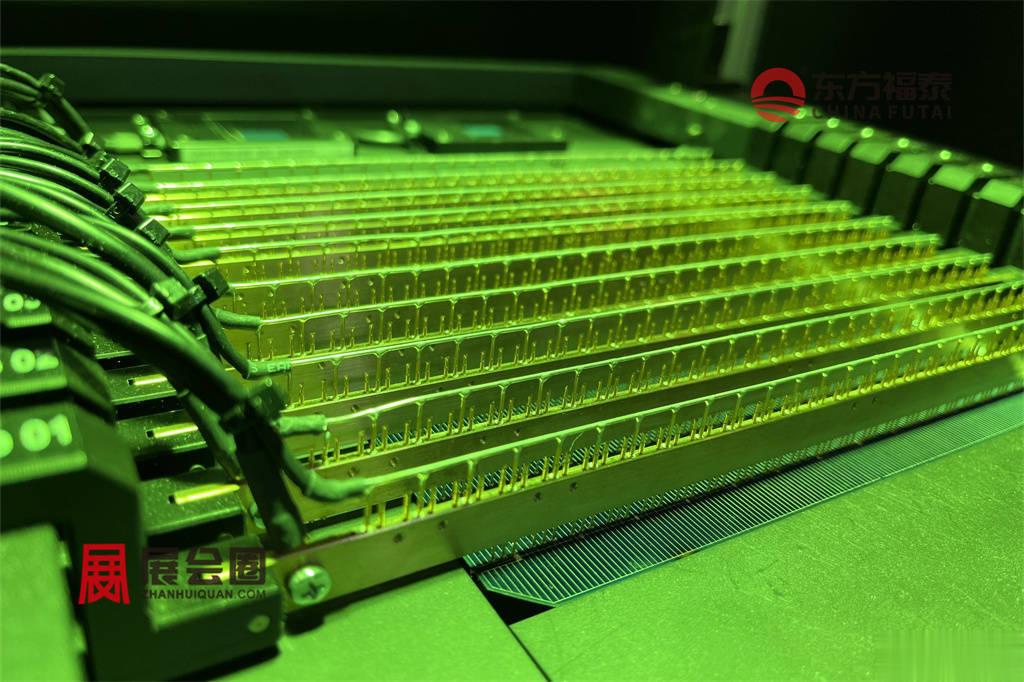

2、储能电池与系统

家庭储能:结合太阳能发电,支持夜间供电。

商业储能:大容量电池,优化能源调度,降低企业成本。

公共储能:支撑电网稳定运行,例如液流电池、锂离子电池。

3、逆变器与电力转换设备

并网逆变器:保障太阳能稳定接入电网。

离网系统逆变器:满足偏远地区供电需求。

智能电力转换设备:支持实时监控与优化。

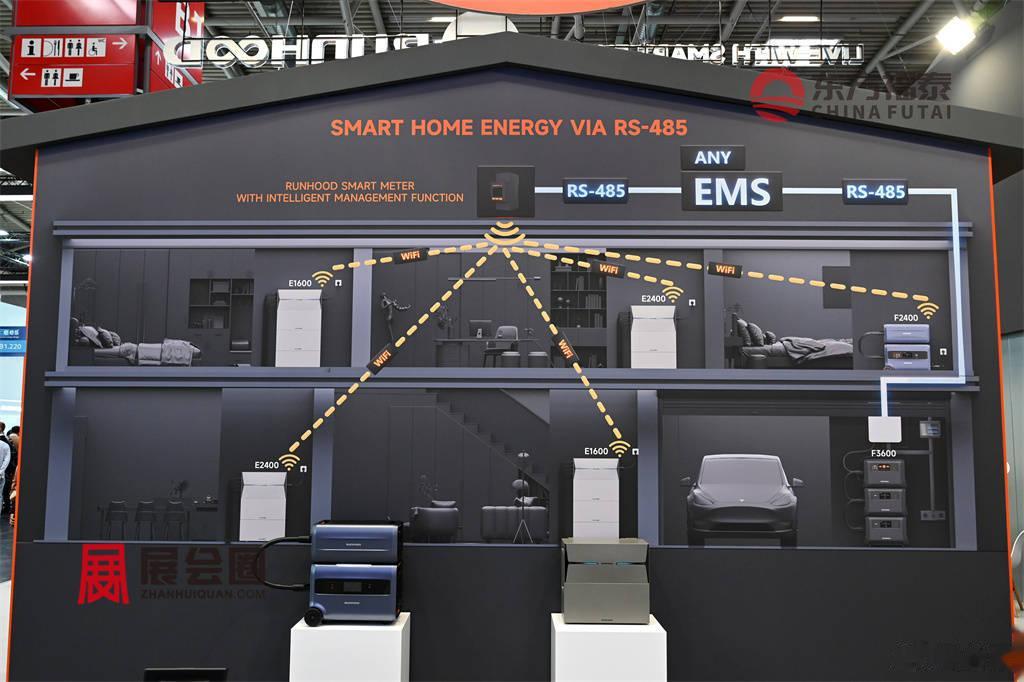

4、能量管理系统(EMS)

家庭EMS:智能分配太阳能与电池储存电力。

商业EMS:提升能效,降低用电高峰成本。

5、配套设备

充电技术:与电动车充电桩结合,构建智能能源网络。

冷却与热管理:保障电池系统长效运行。

三、德国慕尼黑光伏储能政府政策

慕尼黑的光伏储能政策体系深植于德国联邦能源战略框架之中,同时结合巴伐利亚州和市政层面的地方实践,形成了多层次、系统化的激励机制与监管架构。政策重点不仅聚焦于光伏发电的推广与储能设备的部署,还涵盖财政补贴、电网接入、电价机制优化以及绿色金融支持等多个维度。

1、联邦政策支撑:能源转型(Energiewende)战略核心

德国联邦政府长期推进“能源转型”战略,核心目标包括逐步淘汰核电与化石能源、实现能源结构可再生化、建立分布式能源系统。在此背景下,光伏与储能被明确列为可再生能源推广的双轮驱动。近年来,德国政府陆续出台一系列与光伏储能相关的联邦政策:

EEG法案(可再生能源法)修订:持续调整光伏上网电价补贴机制,鼓励中小型光伏用户自发自用;对于自用比例高的系统给予更具吸引力的电价补贴,同时规定储能系统必须具备峰谷电调节能力,确保其对电网稳定性有正向作用。

联邦储能补贴计划(KfW275):通过国家开发银行KfW提供低息贷款和部分项目补助,支持户用与工商业储能系统建设,特别是鼓励与光伏系统联动部署的方案。

碳税机制与电力市场改革:自2021年起征收碳排放成本,进一步提高传统能源成本,提升光伏+储能的经济性;同时推进灵活用电市场改革,使具备智能调度功能的储能系统具备参与电力现货市场和调频市场的条件。

2、巴伐利亚州层级政策:强化地方自主推广机制

作为德国经济与工业重镇,巴伐利亚州拥有相对独立且雄厚的财政基础,为可再生能源发展提供强有力的政策支持。州政府出台了针对企业和居民的专项补贴方案:

“EnergieBonusBayern”激励项目:为新建住宅安装光伏+储能系统的用户提供最高达3,200欧元的专项补贴,鼓励市民提高自给率,减少对公共电网依赖。

工商业绿色屋顶政策:鼓励中小企业在工业建筑屋顶安装光伏并结合储能系统使用,部分项目可享受额外财政补助或免征部分税负。

绿色基础设施试点城市:慕尼黑作为绿色城市试点之一,享受额外规划审批便利、绿色信贷支持以及专项可再生能源配套资金,用于支持新建社区实施分布式能源管理系统。

3、慕尼黑市政层面政策:从鼓励部署到智慧能源体系建设

慕尼黑市政能源公司StadtwerkeMünchen(SWM)是当地能源转型的重要执行者,不仅负责城市电力、水务与热能供应,也直接参与光伏与储能基础设施投资运营。市政政策强调光伏储能在城市减排目标中的关键作用:

公共设施强制预装储能能力:市政新建项目、学校、交通站点等基础设施中,优先部署“光储+能管”系统作为绿色建筑标配,部分旧建筑也通过改造纳入智能能源网络。

社区型微电网试点项目:在部分住宅区推行“社区能源共享平台”,以小型光伏电站+集中储能系统为基础,实现电能在住户间的分配与调节,提升整体能效。

充电与储能联动发展政策:配合新能源汽车发展,支持公共与私人充电桩同步配套储能设备,缓解高峰电压波动,同时对接智能调度系统,推动车网互动(V2G)场景落地。

4、跨层级协同:推动储能参与电力市场化运作

随着德国电力市场自由化程度不断提升,储能设备不再只是“用电附属”,而是逐步具备“市场角色”身份。联邦能源监管机构与巴伐利亚州能源局正在推动储能系统接入电网调频市场、备用容量市场以及分布式聚合平台(AggregatorPool)机制。

具体而言,储能设备只要满足容量、通讯与响应标准,即可由能源服务商注册成为市场参与者,按需提供削峰填谷、频率调节与电力应急服务,获得额外收益。这类机制正在吸引大量储能系统开发商将产品从“设备”升级为“资产”,并推动光伏+储能商业模式向“能源即服务”转型。

四、德国慕尼黑光伏储能市场趋势

当前,慕尼黑的光伏储能市场正在从增长起步阶段迈入成熟整合阶段,呈现出以下几个重要趋势:

“自发自用+尖峰削荷+备用功能”模式正在成为家庭和商业用户的首选。随着电力价格波动加剧和联邦补贴政策继续倾向储能系统,一批家庭用户更青睐将太阳能发电与本地储能系统结合,实现电力的时间优利用和应急备用。商业用户则更强调削峰、避峰电价收益,储能系统已从“配套设施”真正转为“成本优化与收益提升工具”。

分布式虚拟电厂(VPP)平台逐步壮大。越来越多中小型光储系统通过能源调度软件接入电网调节市场,在提高自身收益的同时,也为城市电力系统提供灵活调峰与备用容量。平台运营商通过AI算法、天气预测、负载曲线建模等方式优化充放电调度,使大量小规模系统在需求响应与频率调节市场具备参与资格。

车网互动(V2G/V2H)技术开始当地规模试点。慕尼黑一些智慧社区已初步试验采用电动车电池作为移动储能,以家庭或社区电网双向调节负荷,缓解电网高峰压力并挖掘新的价值流。这一趋势符合德国能源市场“电动出行与电力互联”的未来方向,有望进一步整合充电、光伏与储能,为用户节约电费并为电网提供调节能力。

光伏储能系统正不断向“服务化”延伸。由单纯设备销售向“能源管理+监控+维护+平台服务”转型,诸如Sonnen、E3/DC等企业正提供月度订阅式服务,用户付费使用能源平台的调度和数据分析能力。此外,“储能即服务(ESSasaService)”模式开始出现,一些能源综合服务商承诺用户只为节电或盈利部分付费,大大降低初始安装门槛。

技术迭代加速推动市场升级。高密度NCM电池、固态电池、模块化可扩展系统、智能系统接口等技术快速应用,带动设备更轻、更安全、更高效。与此同时,逆变器集成EMS功能、电网通信标准统一、云监管平台普及,也极大提升了光伏储能系统的用户体验和技术可靠性。

五、德国慕尼黑光伏储能产业概况

德国作为欧洲能源转型的领导者,慕尼黑则是其清洁能源政策的核心实践地之一。在这座以科技与创新著称的城市,光伏与储能产业已经形成较为成熟的产业结构和生态体系,涵盖从上游材料供应、中游系统集成、到下游运维服务的全产业链布局。

在上游环节,慕尼黑本地虽然不以硅片、电池片制造为主,但依托巴伐利亚州完备的机械制造能力和科研机构支撑,本地众多企业专注于逆变器、储能电芯、能量管理系统(EMS)等核心零部件的研发与生产。例如,知名储能品牌Sonnen虽总部位于巴伐利亚其他城市,其技术中心与合作实验室则在慕尼黑周边设立,和慕尼黑工业大学、弗劳恩霍夫研究所等科研机构保持密切合作,为整个行业的技术进步提供持续动力。

在中游系统集成方面,慕尼黑聚集了大量新能源解决方案提供商,致力于将光伏板、逆变器、电池储能系统、能量调度系统等多种组件进行高效整合,为家庭用户、商业物业、工业园区提供定制化的一体化能源方案。系统集成商往往联合设备制造商与安装公司,为客户提供从设计、安装、调试到后期运营的一站式服务。

在下游服务和市场应用端,慕尼黑形成了一个相对活跃的光储应用市场。特别是在城市住宅区、商业写字楼、新能源示范园区等场景中,储能系统与屋顶光伏广泛结合,形成了大量典型项目。部分社区还开展了“社区能源自给”试点,通过联合储能与本地电网调度,提高居民电力自主性并降低用电成本。

此外,慕尼黑是多家全球新能源巨头的德国总部或欧洲运营中心所在地。例如,SMA、GoodWe、SofarSolar、HuaweiDigitalPower等在当地设有办事处或技术展示中心,不仅参与产品推广,也与本地合作伙伴进行本土化适配与服务网络建设。

政府和行业组织也在积极推动产业协作。慕尼黑市政府主导成立了多个绿色能源创新平台和产业联盟,如“SmartEnergyNetworkBavaria”“M-SEnergy”平台,促使企业、科研机构与城市基础设施运营者实现多方协同,加速技术落地与规模化推广。

六、德国慕尼黑光伏储能市场动态

截至2025年7月,德国慕尼黑的光伏储能市场呈现出强劲的增长势头,成为德国能源转型的重要示范区。以下是该市场的最新动态:

市场增长与政策支持:慕尼黑的光伏储能市场在2025年继续扩张,尤其在住宅、商业和工业领域。根据德国太阳能协会的数据,2024年前四个月,德国的光伏装机量同比增长了35%,其中商业屋顶和地面光伏系统增长尤为显著。此外,德国政府计划到2030年实现80%的电力需求来自可再生能源,这为光伏储能市场提供了强有力的政策支持。

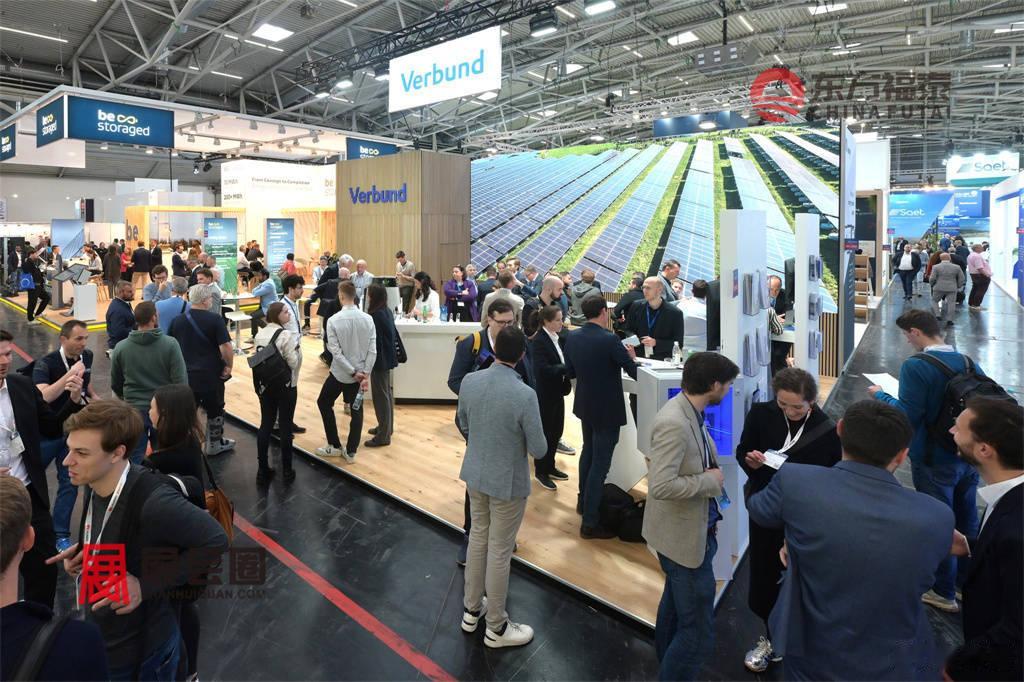

储能技术与产品创新:在2025年的IntersolarEurope展会上,多个领先企业展示了创新的光伏储能解决方案:GoodWe推出了适用于住宅、工业和商业的下一代光伏储能系统,并展示了其智能能源管理技术;BYD展示了其Blade技术的高压电池,具有更高的能量密度和更长的使用寿命,适用于住宅和商业项目;FoxESS推出了G-MaxAllInOne系统,针对商业和工业应用,提供高达215kWh的存储容量和100kW的输出功率。这些产品的推出标志着光伏储能技术向更高效、更智能的方向发展。

慕尼黑的示范作用:慕尼黑不仅是德国光伏储能市场的重要组成部分,也是能源转型的示范城市。慕尼黑大学和马克斯·普朗克研究所等机构正在积极开展光伏储能技术的研发,推动技术创新和产业升级。根据报告,2024年欧洲新增电池储能系统容量为21.9GWh,创下连续第11年的增长纪录。预计到2029年,欧洲的电池储能系统总容量将达到400GWh,增长约六倍。

尽管市场增长迅速,但仍面临以下挑战:

安装劳动力短缺:安装人员的不足可能影响储能系统的部署速度。

电网和储能容量不足:快速增长的光伏发电量可能导致电网过载,增加对储能系统的需求。

七、德国慕尼黑光伏储能品牌市场占有率

截至2025年,德国慕尼黑及全国光伏储能市场竞争激烈,多个品牌占据显著市场份额,具体数据如下:

sonnen(德国):作为德国领先的住宅储能品牌,sonnen占据约25%的市场份额。其sonnenBatterie系统以磷酸铁锂电池为核心,平均系统容量为10-15kWh,适合家庭和小型商业用户。sonnen凭借高安全性和长达10年以上的质保,深受用户认可。

SENEC(德国):SENEC市场份额约为15%,产品容量涵盖5kWh至20kWh不等。SENEC的储能系统支持智能能量管理和与光伏发电的无缝集成,适用于不同规模的住宅及中小型商业项目。

BYD(中国):BYD在欧洲电池储能市场的占有率达到30%,是增长最快的品牌之一。其Blade电池技术产品容量从5kWh到20kWh,具有高能量密度和优良的安全性能。2024年上半年,BYD共出货约12GWh的储能系统,占据欧洲市场近三成份额。

Tesla(美国):TeslaPowerwall系列在德国的市场份额约为10%。Powerwall2的单体容量为13.5kWh,具备智能化管理和与电动汽车深度集成的优势,主要服务高端住宅市场。

LGEnergySolution(韩国):LGEnergySolution提供高性能电池,占德国住宅储能市场约8%。其储能电池容量范围广,能量密度高,寿命长,适合对空间和性能有高要求的用户。

E3/DC(德国):E3/DC拥有约7%的市场份额,主打高效能储能系统,支持10-30kWh的定制容量,具备智能管理和远程监控功能,满足中大型住宅及商业客户需求。

VARTAAG(德国):VARTAAG市场份额约为5%,提供多容量段储能产品,安全性高且稳定可靠,主要服务于中小型住宅用户。

整体来看,2024年德国新增固定式电池储能系统约60万个,同比增长50%,新增储能容量达到约7.5GWh。住宅储能系统依然是市场主力,占比超过80%。政策激励和技术进步推动了储能市场的快速发展,预计到2026年,德国光伏储能市场规模将以年均20%以上的速度增长。