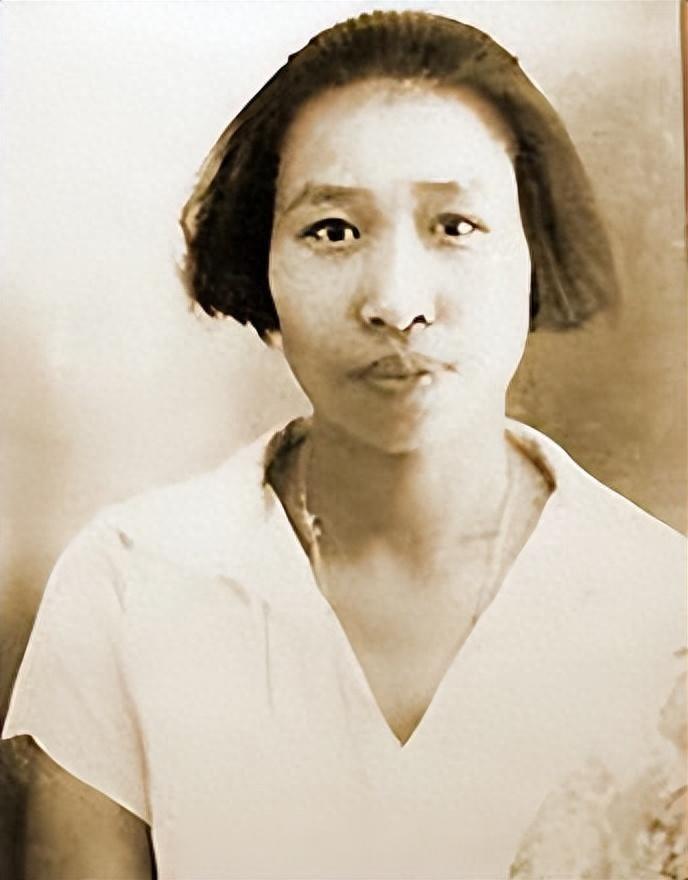

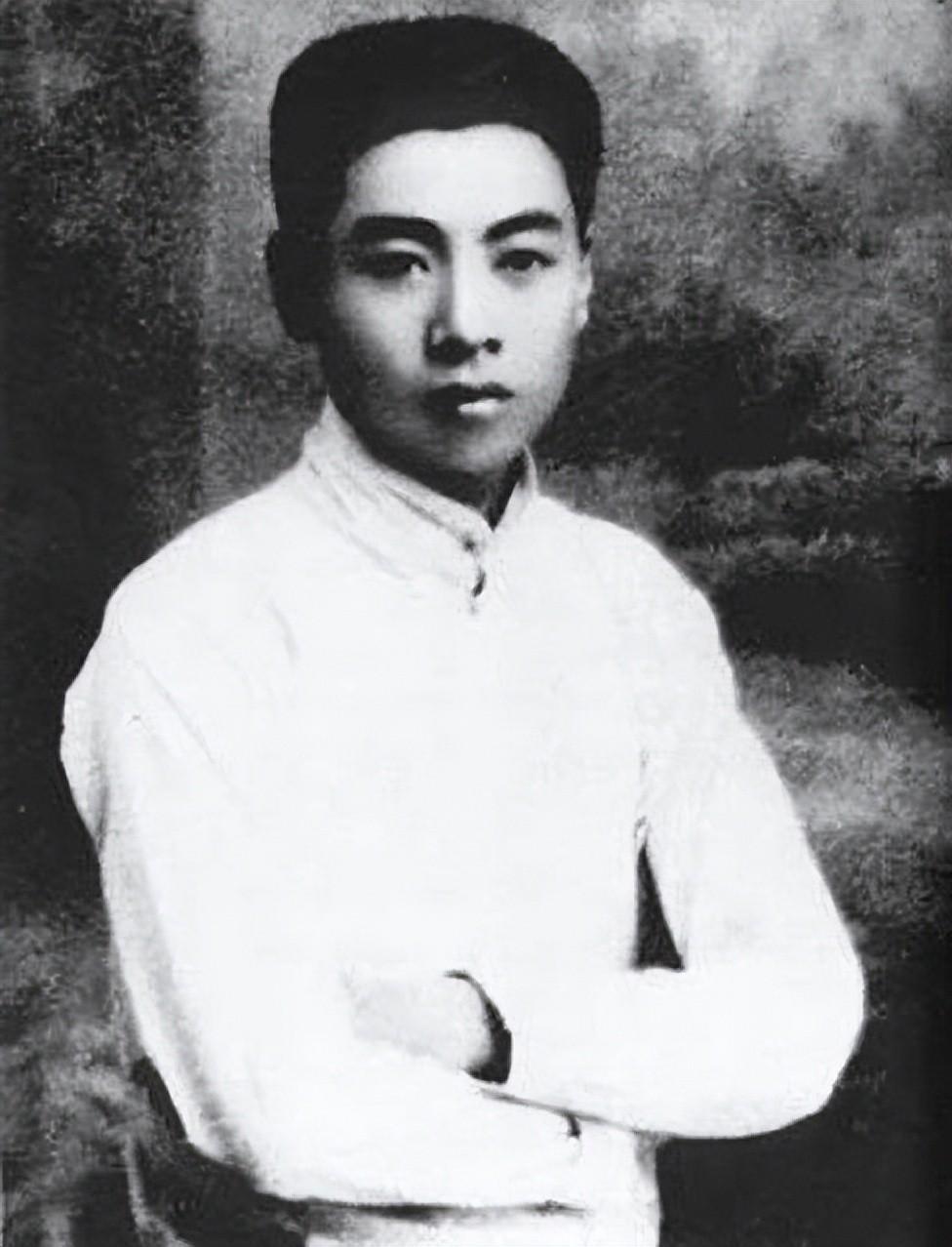

1955年周恩来请初恋女友吃饭,邓颖超得知后却责怪:为何不合张影 1955年4月24日清晨,飞机刚落昆明,周恩来侧身笑着对警卫轻声说:“老同学在云大等我,饭点可别耽误。”一句话,把紧张的安保氛围冲得松了几分。对话很短,却足见他心里的那份在意。 从雅加达到北京,这是一次必须全程戒备的返程。国民党特务尾随,外媒天天追踪,总理的日程早被安排得针脚不透。可在昆明停留四小时的窗口里,他执意抽出九十分钟,只为了见张若名——那个当年在天津并肩呐喊的姑娘。 不少人好奇:以总理的身份,见面也就几十分钟,为何还要冒险?他后来向几位老同志解释过,“这不是私事,是半个世纪同道情。”说完还开玩笑,“再说,小超知道我要是路过不去,总要念叨我。” 把时间拨回到1916年。彼时的天津女师校门前,布告栏贴着厌战标语,高声朗读的两个女生,一个是邓颖超,一个便是张若名。她们同龄,却性格迥异:小超沉静,遇事内敛;若名锋芒毕露,辩论赛一张口就气场全开。周恩来那年从日本辍学归国,站在南开草坪上第一次听到女师学生演讲时,就对那个嗓音清亮的女孩留下深刻印象。 觉悟社成立后,男女各十人同桌商议、共写檄文。放在当时,这跟公开宣言“我要造反”差不多,一群二十岁不到的年轻人就这样把自己推到风口浪尖。社规里写得斩钉截铁:禁止内部恋爱。可心底的火总是静悄悄燃起,无法真的按下暂停键。 周恩来被捕那次,张若名在狱外连跑八趟衙门,递条子、送衣物、找律师,忙到声音沙哑。半年后四人出狱,她悄悄把家里典当的金镯子换成饭票,塞到周恩来手里:“身体要紧,别逞强。”周只回了一句:“会还你一个自由的中国。”这句话后来常被他们开玩笑地提起,说是“最不像情话的情话”。 1919年赴法勤工俭学,同行的青年里,除了周恩来、赵世炎,还有张若名。法兰西的冬夜霜寒,窗外警车时常呼啸,阁楼里却灯火通明,大家一边研读《共产党宣言》,一边争论工人运动路线。也是在那段日子,周、张之间的情愫浮上水面,有一次写传单写到凌晨,若名突然抬头说:“你手冻紫了。”顺手把自己的毛线手套丢过去,周恩来愣了几秒才套上,屋子里哄笑。 然而理想的道路难免分岔。1921年底,张若名身份被泄露,巴黎警署下达驱逐令,她连夜收拾行李,决定暂避里昂深造,等风声过再说。而这一“暂避”竟成了两人命运的分水岭。她对周恩来说了一句意味深长的话:“我想先把书念完,再决定站位。”周则回以沉默,他不能停下来。 1924年周恩来寄给邓颖超的那张明信片,背景是一棵盛开的樱花树,背后写着:“愿我们都不被旧锁链牵住。”字迹刚劲。很多历史文章爱把这张明信片当成求爱信,其实它更像是一份战书——向传统婚姻观念、向拖住革命步伐的一切枷锁宣战。三个月后,周、邓在广州并肩工作,一段革命伴侣关系就此确立。 再看张若名。她留在里昂拿到文学博士,成为中国籍法国女博士第一人。1932年,她与地质学家杨堃结婚,两人回国后先在北平、后在昆明执教。若名讲课风趣,课堂黑板上既有法国象征派诗句,也有鲁迅的杂感,学生直呼“开脑洞”。她和杨堃收入不高,却坚持每月拿出一半接济战区难民。 抗日战争爆发,她拒绝赴沦陷区执教,有人劝她去上海“拿高薪、住洋房”,她摆手:“我不陪敌人演戏。”1940年前后,她开始主动阅读《新民主主义论》、系统学习马克思主义。那时她已不再是当年的急进少女,更多了一份历经世事后的沉稳。 1950年,张若名加入中国民主同盟。有人纳闷,为什么不是直接递交入党申请?她笑答:“道路不止一条,归处却相同。”到1955年亚非会议前后,她在云大教授外国文学,还兼管图书馆,日子安静而充实。 这就是周恩来会面的背景。午餐设在云大桂林馆,一桌四菜一汤:汽锅鸡、酥酡鲤鱼、野山竹笋、凉拌折耳根,再加一锅米线。席间回忆翻涌,谈的最多的仍是教育与外交,偶尔插进几句当年趣事。杨堃提议照相,却被若名婉拒:“年代不同,身份不同,不凑热闹。”周恩来也没再坚持。 回到北京,邓颖超听完经过,忍不住轻嗔:“你们不拍一张合影,我哪知道若名姐是不是还是那个利落样子?”周恩来摆手笑:“她说不想留姿态,那就尊重她。”这一句轻描淡写,实际上保全了张若名的低调,也减少了外界无谓的猜测。 此后,三人再无机会同场相聚,但通信依旧。1960年代初,邓颖超曾托人带去一方苏绣丝巾,附纸条:“昆明风大,围上别着凉。”张若名复信:“感谢小超挂念,我在高原太阳底下,倒比你们北方暖和些。”短短几行,情谊无声却浓。 直到1978年杨堃因病逝世,张若名才真正离开讲台。她把遗物收好,留下一本厚厚的手稿,扉页写着:“念及旧友,仍怀赤诚。”那一年,周恩来与邓颖超也已先后离世,而关于那顿午饭的故事,在云大校园里悄悄流传,成了后来学生口中的“桂林馆传奇”。