黄土高原上,一座历经风雨的百年窑洞,承载着岁月的痕迹,也埋藏着意外的伤痛。当修缮的锤声变成坍塌的轰响,一位工人的命运与一纸诉状紧紧相连。在法与情的交织下,潞城区人民法院的法官们用智慧与温度,让这场事故纠纷在调解中迎来圆满结局。

案件原由

2024年2月,被告吕某因家中窑洞年久失修,雇佣同村村民付某进行修缮。施工过程中,窑洞顶突然坍塌,付某被砸伤,造成多处骨折、多处软组织挫伤以及面瘫,医疗费用高达5万余元,被告吕某垫付部分医疗费用,后续还需要进行二次手术。事故发生后,双方就责任划分和赔偿金额争执不下,付某无奈诉至法院,要求吕某承担赔偿责任。

剥茧抽丝

承办法官崔龚庆在阅卷中了解到原被告系邻居关系,一判了之既伤感情又要积怨百年。于是,崔龚庆法官通过认真分析和理性对待,从案件中寻求案件的“破题之钥”,力求既要解决赔偿问题,又要照顾邻里关系。

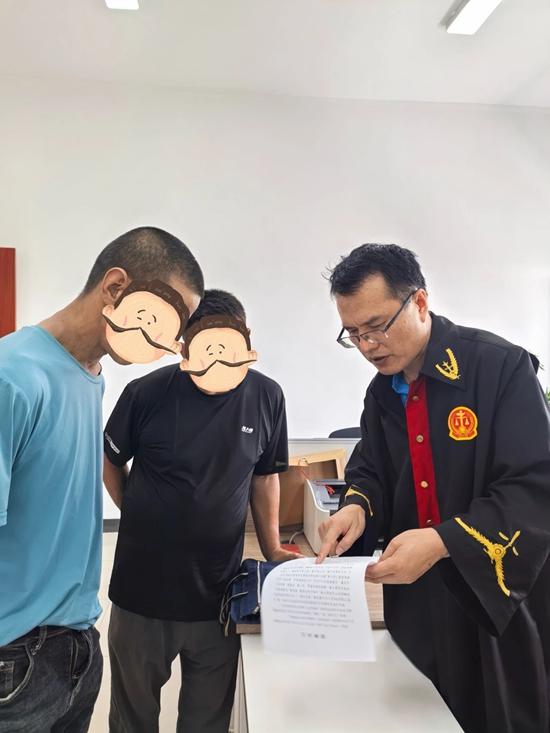

通过左思右想,反复琢磨,崔龚庆法官充分运用“五先工作法”——“先敲农家门,再敲小法槌”的审判理念,决定通过调解来解决问题,承办法官积极与原被告进行沟通联系,原告表示其与被告系邻居关系,也知道被告的家庭困难,愿意与被告调解协商此事,被告也表示愿意赔偿但经济紧张,最终在法官的主持下原被告达成分期付款的调解协议。

调解体会

崔龚庆法官说道:“在农村,很多劳务关系基于信任,但事故发生后,信任往往变成矛盾。作为法官,我们不仅要依法裁判,更要修复关系、化解心结。”

窑洞可以坍塌,但公正不会塌陷,黄土或许干裂,但司法始终温润。在这起案件中,法官用专业与温情,让矛盾双方重归和谐,也让法律的阳光照进乡村的每一个角落。