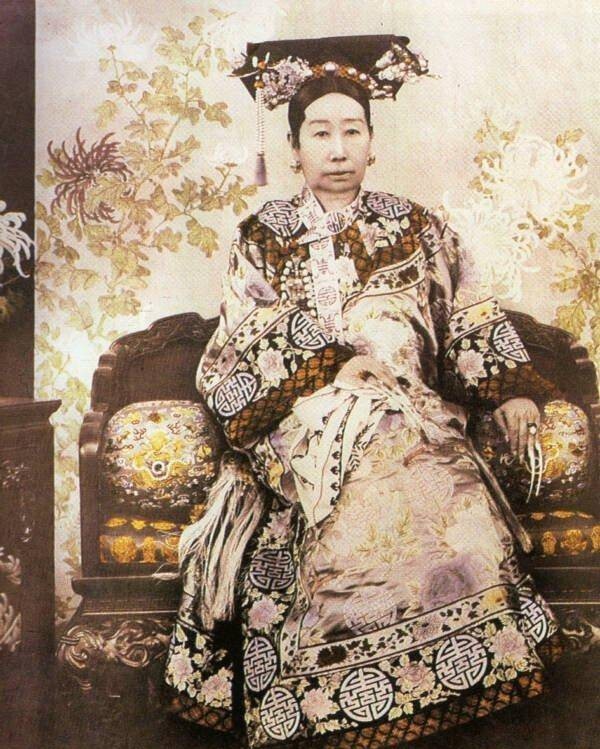

清朝是中国历史上最后一个封建王朝,自1616年努尔哈赤建立后,历经二百九十六年风云变幻,直到1912年溥仪退位,宣告清朝的灭亡。在这漫长的历程中,许多卓越的人物相继涌现,他们或为国家做出了重大贡献,或推动了民族的融合与发展。清朝也曾在这一过程中迎来过短暂的辉煌与统一,尤其是在多民族融合和疆域拓展方面取得了不小的成就。 在清朝的众多亲王中,究竟谁的权力最为显赫?他们又是如何影响清朝的历史进程的呢?其中三位亲王,无论是在军事、政治还是权力的角度,都深刻地影响了那个时代的走向。 当努尔哈赤去世后,皇太极继位,并且为了确保自己权力的稳固,要求其妻阿巴亥为努尔哈赤殉葬。年幼的多尔衮与多铎亲眼目睹母亲的惨死,这突如其来的变故使得两兄弟不得不在一夜之间失去了最亲的依靠。从此,兄弟俩的人生轨迹也因此发生了剧变。 皇太极在登基后,意识到多尔衮和多铎失去母亲后的痛苦,并开始给这对兄弟分配一定的权力,弥补对他们的亏欠。正因如此,他们得以在战场上大展宏图,尤其是多尔衮,他不仅展示出了卓越的军事才能,还在处理政务时展现了出色的政治智慧。多尔衮的崛起并非一蹴而就,而是直到皇太极去世后,权力争斗才逐渐显现。1643年,皇太极去世,继位之争开始浮出水面。多尔衮与豪格各自支持不同的继承人,但最终他们决定拥立皇太极的幼子福临作为新帝。 在顺治帝即位后,年仅六岁的顺治帝显然难以独立处理朝政大事,因此多尔衮作为摄政王,在实际操作中掌控了大部分朝政。通过巧妙的政治布局,既稳住了自己在权力斗争中的地位,又通过辅佐福临的名义,牢牢掌握了实际控制权。 1644年,多尔衮带领清军亲自攻占山海关、占领北京城,完成了满洲人入主中原的夙愿。此后,他通过一系列政策巩固了自己的地位,举措包括限制清军对百姓的侵扰、追悼崇祯皇帝等。接着,多尔衮强势推进一系列的军事行动,迁都至北京并积极进攻山西、陕西、山东等地,直至占领了江苏、扬州等重要地区。 为了进一步巩固自己的权力,1647年,多尔衮罢免了济尔哈朗,清除了政敌,直接将自己弟弟多铎推向了重要职务,确保自己成为无人可撼动的摄政王。然而,尽管他声势如日中天,最终却在1650年12月因一次外出狩猎意外去世,享年仅39岁。虽然顺治帝在他去世后剥夺了他的谥号,但不可否认的是,多尔衮在清朝历史上留下了深刻的烙印。他的军事和政治手腕,使得清朝迅速扩展版图,为国家的统一和兴盛作出了重要贡献。 咸丰皇帝去世后,年幼的同治帝继位,作为咸丰的六弟,王奕訢被朝臣推举为辅佐朝政的亲王。历史上,王奕訢的命运与多尔衮有些相似,他也在同治帝未成年时,掌握了重要的政务权力。然而,王奕訢与慈禧的关系复杂微妙。慈禧太后,早已展示出对权力的渴望,尽管表面上她容忍王奕訢的参与,但她深知,他的聪慧与能力无疑是威胁自己权力的隐患。逐渐,慈禧通过各种手段削弱了王奕訢的权力,尤其是当王奕訢支持改革,推动洋务运动时,直接触动了慈禧的根本利益。 然而,王奕訢的政治头脑依然是当时清朝最为杰出的之一。在同治帝初年,王奕訢担任了议政王这一重要职务,拥有着超越一般亲王的权力,掌握着内政、外交及军务等多个重要领域。并且,王奕訢还深入参与了清朝的军事现代化进程,包括海军建设和洋务改革。他在“辛酉政变”中联合两宫太后,成功掌握了朝政,甚至在外交事务上也有着巨大的话语权。即便如此,随着改革触及到慈禧太后及其亲信的利益,王奕訢的政治生涯逐渐遭遇了打压,最终退居二线,但他仍在清朝的晚期历史中占据着不可忽视的地位。 相比之下,王载沣的命运则显得更加复杂和曲折。作为和醇亲王的庶长子,王载沣本不应继承爵位,但命运的转折让他成了“铁帽子王”。在慈禧的眼中,王载沣不仅是家族中的亲王,还是她极为看重的亲戚之一。尽管王载沣并非一位出色的政治家,但由于他的特殊身份和与慈禧的亲密关系,他在清朝的末期仍然获得了摄政王的职位。 1912年,清朝彻底灭亡,溥仪发布了退位诏书,正式宣告了封建帝制的终结。这一历史性事件,标志着一个时代的落幕,也为现代中国的崛起铺开了新篇章。然而,尽管王载沣未能像多尔衮那样施展出显赫的政治和军事才华,但他依然凭借着特殊的身份和历史背景,成为清朝历史中的重要一环。 最终,随着清朝的灭亡,历时两千多年的皇帝制度正式划上句号,接下来的新纪元开始了。这些亲王,无论是在清朝兴盛的黄金时代,还是在它衰落的末期,都为这段历史留下了浓墨重彩的一笔。