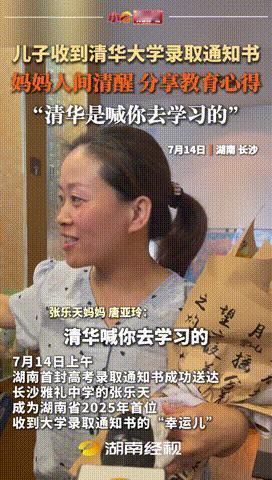

“考上清华有啥用?”湖南,清华录取通知书送来了,小男孩的母亲很高兴,不让他用手机,也不让他用电脑,他的父亲熬夜研究数学,花了一万多个小时,终于将他送到了清华!等他儿子从清华毕业了,他一定要回到华夏,成为一名教师!网友:这是养成了,还是养废了? 湖南长沙,一封清华大学的录取通知书,本是十年寒窗的圆满句号,谁知送到十七岁的张乐天家时,却在网上掀起了轩然大波。 少年凭借奥数金牌与高考662分的佳绩,被清华强基计划稳稳录取。这背后,是父母宣称投入了“万把小时”的极限陪跑。母亲更是骄傲地总结:“天赋最多占四成,剩下全是汗水。” 然而,就在一片喝彩声中,刺耳的疑问也随之而来:“考上清华有啥用?”网友的拷问则更加直接:“这孩子究竟是养成了,还是养废了?” 为了这块金牌和这张通知书,张乐天一家付出了近乎偏执的努力。母亲深信教育就是一场苦行,她把儿子的时间切得比钟表还准,就连烹饪课,也被当作“生活能力培养”项目列入清单。 家中的电视机早已覆满灰尘,儿子仅持有一部无法联网的老年机,对智能手机和社交软件更是全然不知,仿若绝缘体。父亲也陪着熬,为了攻克儿子解不开的奥数难题,常常光着膀子在灯下苦战到凌晨两点。 这种全家总动员的模式,效果立竿见影。不过,弦绷得太紧,总有断的风险。 隔壁小区就有个活生生的例子:一个孩子从小学起,父亲每天五点半就叫他起床背单词,母亲甚至掐着秒表让他上厕所,号称培养“时间管理大师”。 结果呢?那孩子去年考上重点高中后,直接在家躺平了三个月,扬言要把过去十年缺的觉全都补回来。 而整个事件里,最让人不安的,还是主角张乐天本人的沉默。 他在镜头前弹奏古筝、落下棋子,这究竟是发自内心的热爱,还是被精心规划的点缀?网友的疑问很直接:这孩子除了做题,还有自己的灵魂吗?他知道自己是谁,想要什么吗? 争论进行到这里,其实已经和清华无关了。它戳破了一个很多家庭不愿面对的现实:我们拼尽全力托举孩子,到底是为了一个有血有肉的人生,还是一个供人欣赏的“展品”? 毕竟,教育的终点从来不是一纸通知书。真正的考卷,是当父母的保护伞撤去,孩子独自面对世界时,他眼里还有没有光,心里还有没有方向。 一个被规则彻底塑造的生命,又要如何面对规则之外那个真实、混乱而广阔的世界? 说到底,教育这事,家家有本难念的经,谁也别轻易笑话谁。不管过程如何,人家的孩子确实考上了清华,这就是本事。 套用一句老话,不管黑猫白猫,抓到老鼠就是好猫,在升学这件事上,他们家无疑抓到了一只“大老鼠”。 可是,这种极致的“养成系”教育,长期看是福是祸,谁也说不准。它或许能打造出一个高效的学习机器,但也可能在孩子心里埋下一颗延迟爆发的炸弹。 最终的答案,只能交给时间。二十年后,当这些被精密锻造的孩子们走入社会,独自面对人生的风雨时,他们会是真正的强者,还是会在选择的自由面前,突然发现自己早已迷失了方向?

追随我心

说考上清华没有用的,说学成出国的,说为老美培养人才的。你们这是羡慕嫉妒的!

用户18xxx36 回复 07-20 13:04

他老爸心里面想的,估计最好在老家做公务员当官,这样他也更有排面。

用户18xxx36 回复 07-20 13:03

哪说不让上了,毕业出来在外地工作,他老父亲觉得不如大儿子二儿子,可能愿望是做公务员当官。

城市猎人

强基计划是国家为培养基础科学研究人才的项目。能被清华强基计划录取,孩子天赋与努力都密不可分。 很显然,这孩子是养成了。很可能是未来的科学家。 不少家长供孩子读书,这个三观不正确的。削尖脑袋去选热门专业,当下挣钱多的专业,搞来搞去把孩子的前程毁了。 如果孩子出类拔萃,就把孩子交给国家,为国效力! 如果孩子资质平凡,就把孩子留在身边,床前尽孝! 这个家长和孩子很明显三观正,选择对。 对一般家庭来说,你没有那么多的资源给孩子以未来事业发展助力。让孩子为国效力,国家给你孩子广阔的发展空间,是最好的选择!

兴哥GE 回复 07-19 07:15

想多了吧,现在国内强基生很大部分只能出来教书,这个是目前事实,不过为国再育才也是对的!

天天下雨 回复 兴哥GE 07-19 10:14

教育与研究学问是一体的。

小兵

一个考上清华的学子,会弹奏古筝,会落下棋子,对智能手机和社交软件不知,不可能就是养废!更不是供人欣赏的“展品”,一纸通知书怎能说是教育的终点,是一个新的台阶,也是新的起点。不是每个家庭都有知识点这般能力陪着解题来托举,即使拥有这样的托举,都不一定能出成绩。成才的孩子都有各自不同的家庭教育,没有统一的模式。

护短 回复 07-19 11:22

小编的认知就是对智能手机和社交软件不会就是废人,因为小编的智商以为使用智能手机的难度大于清华强基[害羞]

落桐 回复 07-19 11:14

有些人就是酸,自己不行还嘲笑人家行的人一无是处。人家会琴棋书画(画不知道会不会,但四样至少三样占齐了),已经是才子了,烹饪也报了课,估计自理能力也很强。会玩手机能算什么,放古代也就是会玩物丧志的存在,然后再来嘲笑人家这些真正的才子[哭笑不得]

老标

记得上学时,老师在课堂上说过一句话:在读书学习这件事情上,永远是多比少好,有比没有强

火枪手 回复 07-19 09:11

说的都是废话。

金赢 回复 07-19 10:22

图书馆能装很多书

百年轶群

人家只是没玩智能机,不是学不会智能机。高考考的不仅仅是你的成绩,而且考的是你的韧性、勤奋、专注度、天赋,能考上清北的,这几项都差不了,而国家的发展,需要的就是具有这些特质的人才

春景夏逸 回复 07-19 11:16

赞同

柳风

见不得别人比自己好。

悠岚

要看孩子心理成熟不。认识个小学生,一年级的时候就知道什么有用选择什么。同学打闹都不敢找他,他完全不搭理。在处理家校矛盾的时候,别的孩子还在吵吵闹闹,他第一时间把自己和父母摘出去。这样的孩子适合这种教育,其他的恐怕不太行。

121左右左

总比没考上好吧。说没用的,自家先考一个,弃学不去再来说

七彩小吊带

怎么还就没出息了,怎么就不能适应了,小编这样写你就这样认为,何德何能去大言不惭说一个考上清华的孩子没出息,人家只是自律又不是无能怎么就适应不了。有点独立思考能力,别总被别人只言片语带偏了。不努力,不舍去没必要的奶头乐怎么人上人,看看你身边那些天天抱着手机的孩子,很容易适应,但是又能怎样,芸芸众生的底层之一了吧

小李飞刀

这个小编居心不良,满篇都是读书无用论和快乐教育!

xxiatian

我儿子考上复旦以后选课一周只上四天,三天休息,天天睡到中午,不社交,不参加学校活动,也不怎么学习,只在考试前突击一下,都能过,结果大一期末化学挂科了,平时不理发,不刮胡子,内衣也不勤洗勤换,邋遢的形象和流浪汉一样。怎么说都没用。

用户18xxx77

这样学习当没出息,到了清华就不适应了

七彩小吊带 回复 07-19 11:26

怎么还就没出息了,怎么就不能适应了,小编这样写你就这样认为,何德何能去大言不惭说一个考上清华的孩子没出息,人家只是自律又不是无能怎么就适应不了。有点独立思考能力,别总被别人只言片语带偏了。不努力,不舍去没必要的奶头乐怎么人上人,看看你身边那些天天抱着手机的孩子,很容易适应,但是又能怎样,芸芸众生的底层之一了吧

用户10xxx31

以前我会羡慕别人家的孩子,而现在我觉得每一个人都是独一无二、相辅相成,因为没有所谓差,哪儿来好?就是全国重点学校里面还有所谓差生!只要人和人在一起,肯定就有所谓差或弱的存在,但他们就都一无是处吗?!所以学会尊重他人,学会看见人世间所有人和物或法都是相辅相成,彼此无法分割,都是不一样的“清华”![开怀大笑][玫瑰]

用户17xxx83

每个人的生活方式生存方式是不同的,大干世界无奇不有!包容别人自个宽广!

用户77xxx80

吃得苦中苦,方为人上人!!!

寄居蟹

羡慕嫉妒恨的小便

天马行空

小编操的心真多,又酸又嫉妒的,大大方法承认不好吗?别啥事都上来就是一顿批判🙄

退休后闲逛

这就是网上的评论,韦东奕是养成了还是养废了。

用户57xxx04 回复 07-19 09:56

韦东奕可不弹古筝![抠鼻]

ZHV1539

只会玩智能手机会上网的有啥用?

云侠

没有天分再努力也考不上清华。

说我就来

能够获得奥数金牌,天赋大于努力。

随风飘扬

有本事你养一个试试。

用户10xxx22

不是谁汗水多就能考上清华北大的。说明这孩子有一定天赋,是值得培养的。

我们都要好好的

一夜返贫啥意思?

贫道不练丹

先问自己能不能做到别人那样,他们的目标实现了。你呢?回过头看看自己是否有过坚定的目标

简单点

又来个读书无用论,清华出来的起点就比别人高了几个台阶,跨越阶层最便捷,最公平的就是读书。

一路顺风

话说回来这种脱节的教育模式真的有用吗?

用户14xxx30

我们村就有一个人一星期就洗澡一次,考上了外语什么大学[哭笑不得][哭笑不得][哭笑不得]

天狼金雕

有道理

清风不识字

一万小时能去清华,所有人都在清华了,每天上学至少六小时,掐掉假期一年学一千出头,小初高12年,人人都是学了一万小时

用户10xxx26

我觉得人还是全面一点好,别和社会脱节。

瑞意进取

我孩儿手机电脑放任玩儿,照样690

用户10xxx91

你有灵魂,你没被养废,你有理想,你知道自己想干什么,所以你一直打螺丝。

滨滨

祖国不光需要工程师,也需要打螺丝,扫大街的人。

zf

别酸。。。你轻轻松松弄个清华给大家瞅瞅先

提笔绘江山

说清北没用的人,都是别人吃葡萄,自己得不到心里。

用户15xxx97

小孩买房子掏空6个钱包,小孩读书毁了父母的生活情趣!值得吗?

诚者有信

吃不到葡萄说葡萄酸,其实酸不酸你特么根本就不知道

幸福的阿呆2025

逆天改命,所有人都得同迈步伐一起拼

不如归去

学习好坏,天赋占九成,努力占一成。真正没天赋的人不会去努力,因为努力也没用。努力的人都是有天赋的,他考上了,别人就会说是努力的结果。

325rose

这个不好说。单看孩子能被清华录取肯定学业是成功的。但孩子的童年时光是日以继夜的机械刷题,大量时间文山书海。孩子寒暑有没有全家安排旅游,偶而看下动画片,玩玩小玩具,运动场馆挥汗奔跑,同学相约出门逛吃去游乐场呢?童年是回不去了,愿孩子真心成长快乐!学习快乐!

11113333

强基计划,还差哪么个意思,分数只是进的合格线,还是特招