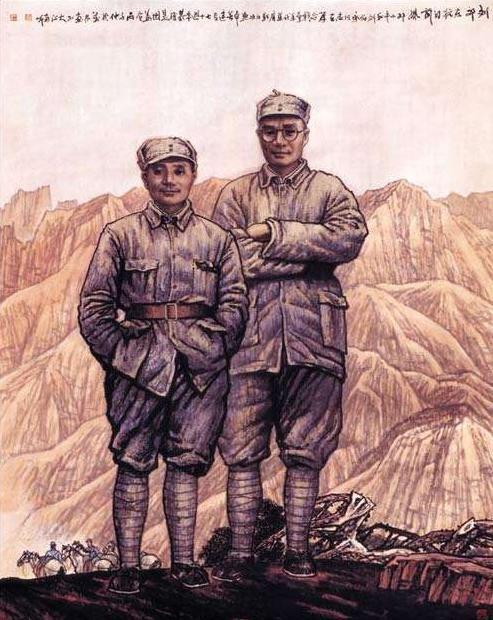

二野悍将杜义德:端着机枪回乡替父报仇;差点和王近山“火并” “救不好老杜,你就别想活!”1933年冬夜,张国焘的这句话把卫生部长苏井观吓得冷汗直流。被抬进帐篷的杜义德胸口血洞冒着热气,现场弥漫着呛人的火药味,那副“死不了就得继续冲锋”的狠劲儿,后来成了老战友们反复念叨的谈资。 湖北黄陂的冬天带着湿冷,1912年出生的杜义德小名“黑伢子”,一口黑米饭就能抹去半天饥饿。家里穷得叮当响,兄妹多到记不清,母亲常用破席子给孩子裹脚。他十四岁进武汉学木匠,拉锯锯坏模板,被师傅一拳打晕。醒来后,他摸着肿胳膊骂了一句“老子不伺候”,当夜翻墙跑回家。 两年后,黄陂山里红旗飘起。冯寿林的赤卫队缺人手,16岁的杜义德跟着去扛枪。从此他再没回过那间漏风的土屋。父亲却因“反动家属”之名被国民党拉去枪毙,这桩血债像一把生锈的匕首一直插在他心口。 解放战争初期,他已是旅政委。得到纵队首长一句“同意”,他扛着歪把子机枪,带俩警卫员夜行百里回到老家,直接把仇家院墙打成筛子。乡邻听见一长串子弹呼啸,以为闹鬼。事后,杜义德淡淡地说:“这是私人账,公家不管。”一句话,把机枪又递给了战士。 从红军时期起,他的命令里总带着“坚决”二字——坚决攻击,坚决执行。久而久之,“杜坚决”成了外号。有人问他为什么老是这么横,他撇嘴:“废话少说,战场不讲商量。”这股子蛮劲儿,在1935年嘉陵江浮桥上差点酿成流血事件。 那天浮桥用青竹扎成,随时可能塌。杜义德负责指挥过河,发话:人走桥,马趟水。23岁的团长王近山偏不,他牵着高头大马往桥上冲。只听砰地一枪,马应声倒地,桥面一阵乱晃。王近山火冒三丈拔枪瞄准老杜,咬牙吼:“你赔我马命!”杜义德毫不示弱:“再闹误了行军,我连你一起毙!”火药味浓得快把渡口点着,恰好徐向前过来喝住,两条好汉这才把扳机松开。 戏剧性的是,十余年后,晋冀鲁豫野战军组建第六纵队,司令员王近山,政委正是老冤家杜义德。一个白脸笑呵呵,一个黑脸瞪铜铃眼,被战士私下称为“黑白配”。合作第一仗定陶,他们主动请缨。会议室里,王近山拍桌子喊:“六纵要当主攻!打到剩一个连,老杜当指导员,我当连长!”刘邓背手站着,看着这对活宝砸桌杠杆,笑而不语,最后点头:“行,就你们。” 定陶一役,六纵把赵锡田的整编二十六师撕开口子,血洒大杨湖。战后中央嘉奖,刘伯承当众夸他们“黑白搭配,刀剪合刃”。王近山伤未痊愈的右臂被血浆浸透,杜义德一边给他缝袖口,一边嘀咕:“早听我的别逞能。”王乐呵呵回一句:“少啰嗦,号角一响我照样冲。” 1947年夏,王近山负伤后方修养,杜义德一人担双职领着六纵突入大别山。国军调两个军堵截,四个师追击,局势紧得像破锣鼓皮。杜义德把地图往地上一摊,用烟头点着汝河南岸:“先以十八旅撕口,把机关送过去,再让十六旅合拢后门。” 汝河战场炮火连天,肖永银的十八旅从东岳庙一直杀到西刘庄,打掉三层暗堡,生生开出一条三十里血通道。尤太忠带十六旅在大小雷岗死扛七十二小时,旅部电话线被炸断五次,靠信号旗硬撑。六纵安全脱险,中原局保住了。刘帅拍着老杜肩膀使劲点头,连说三声“好打!” 枪响之外,杜义德在俘虏改造上也有一套。那年他下到十八旅,听说有个叫王克勤的俘虏兵,一年毙敌两百多。老杜当场给王克勤戴上“人民功臣”红袖标,又在纵队里推开“学王克勤”活动。战士议论:“黑政委出新招,俘虏也能熬出头。”半年后,这套方法推广到二野全军,《解放日报》都专门发文点赞。不得不说,这位火爆将军做起政工来还真有几分书生气。 1949年后,他随洪学智入川收尾,贵州、云南边区一连串剿匪战几乎不间断。后来又到昆明军区当副政委,整天跟后勤、训练打交道,脾气倒是收敛不少。不过只要聊起当年浮桥对枪,他还是忍不住仰头大笑:“那小子脾气猛,我也不差,要不是徐司令出现,估摸真得先比谁命硬。” 1980年代,杜义德已是鹤发老者,但在学员面前谈战史,嗓门依旧洪亮。有人请他总结指挥秘诀,他抖抖手里的拐杖:“一句话,认准目标就别磨叽,坚决往前。”说完哈哈大笑,仿佛还是那个端着机枪冲锋的“杜坚决”。