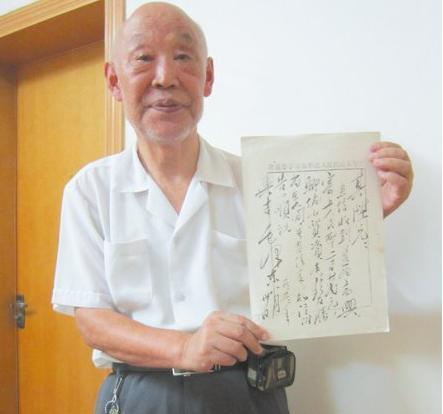

1950年,铁匠朱其升看到家家户户都挂上了毛主席头像,他越看这个人越眼熟,于是偷偷将妻子拉到一旁对她说:“其实毛主席是我结拜兄弟。”妻子大惊:“你怕不是穷疯了吧!”[666] 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 七月的烈日炙烤着醴陵县泗汾镇的青石板路,铁匠朱其升正在自家柿子树下的工棚里修补一把豁口的镰刀。午后的蝉鸣声中,他放下铁锤,用围裙擦净手上的煤灰。 土改工作队刚发的毛主席标准像挂在对面的土墙上,画像中那双深邃的眼睛让朱其升忽然怔住了。他凑近画像反复确认,那张面孔唤醒了38年前的记忆。 1911年10月,武昌起义的消息传遍长沙城,18岁的毛泽东在湘乡驻省中学听到消息后,连夜收拾行李准备投军。几天后,他正式加入湖南新军第二十五混成协第五十标第一营左队。 22岁的铁匠朱其升当时担任“副目”,相当于副班长职务。20岁的矿工彭友胜也在同一个班,三个年轻人的命运就此交织。 毛泽东当时“身材瘦小,领的军装要卷好几道边”。作为负责训练新兵的老兵,朱其升手把手教这个文弱书生打绑腿、擦步枪。 毛泽东在新军期间每月军饷7元,除了2元伙食费,剩下的5元全部用来购买书报。 1912年春天,清帝退位,新军宣布解散。分别在即,三人专程来到长沙天心阁,他们在这里举行了结义仪式,相约日后再聚。 临别时,毛泽东将自己珍藏的《三国演义》送给朱其升,朱其升则送给毛泽东一把亲手锻造的匕首。这把匕首后来一直跟随毛泽东,成为两人友谊的见证。 1950年夏天的那个午后,当朱其升认出墙上画像中的人就是“润之兄弟”时,整个人都愣住了。 在乡亲们的见证下,朱其升给北京写了一封长信。他详细回忆了在新军的点点滴滴,包括毛泽东爱在上铺看书的习惯,以及三人冬天共用一床被子取暖的往事。 信的末尾,朱其升写道:“润之兄若还记得旧情,盼赐回音。”这封信通过县里转到了省里,最终到达中南海。 三个月后,朱其升收到了中共中央办公厅的回信,信中附有毛主席亲笔题词的照片,还有200元生活费。毛主席在信中称朱其升为“其升兄”,嘱咐他“保重身体,有机会来北京叙旧”。 1952年夏天,朱其升真的收到了进京的邀请。在中央警卫局同志的陪同下,这位醴陵铁匠走进了中南海。 两人见面的第一句话,毛泽东就说:“其升兄,你还认得我这把匕首吗?”原来,毛主席一直保存着当年朱其升送的那把匕首。 那天中午,毛主席特意嘱咐厨房做了湖南腊肉和辣椒炒肉。两人从中午聊到傍晚,毛主席详细询问了农村土改情况,还让秘书记下朱其升反映的具体问题。 这次会面后,组织上安排朱其升在湖南省文史馆工作。但这位老铁匠坚持要回老家继续种地打铁,只接受了政府赠送的一套新农具。 朱其升把毛主席给的200元生活费大部分捐给了村里的小学,只留了一小部分用来购买铁料。 1976年毛泽东逝世的消息传到醴陵,84岁的朱其升在自家堂屋设立了灵堂。他每天都要擦拭那张1950年第一次认出毛主席的画像,直到1983年去世。 按照老人的遗愿,他的墓碑朝向北方,上面刻着“毛泽东战友朱其升之墓”九个大字。 如今,在朱其升故居的墙上,依然挂着那张改变他命运的毛主席画像。这段跨越半个世纪的战友情谊,见证了那个风云激荡年代里最朴素的革命情怀。 参考资料: 《毛泽东年谱》 《湖南革命史资料汇编》