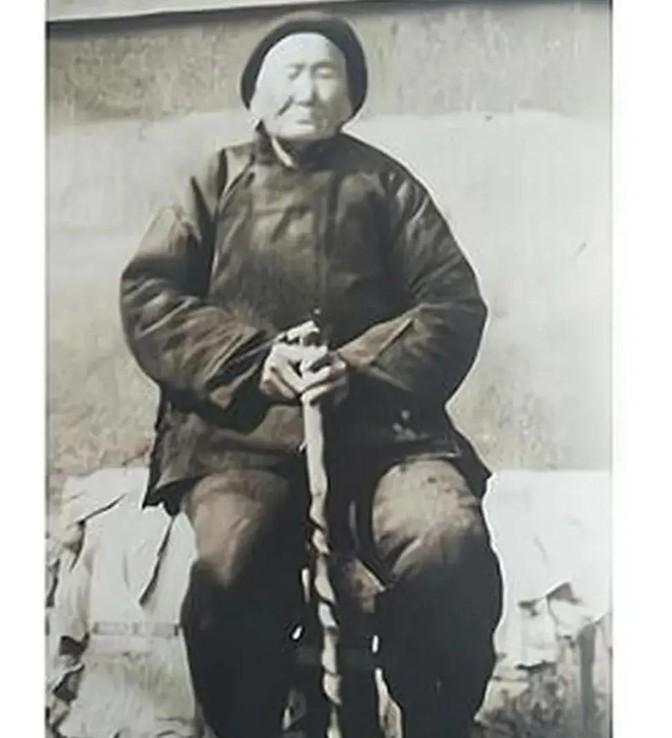

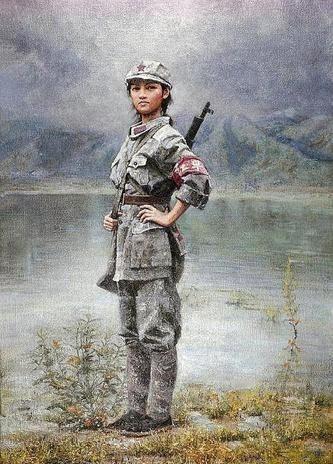

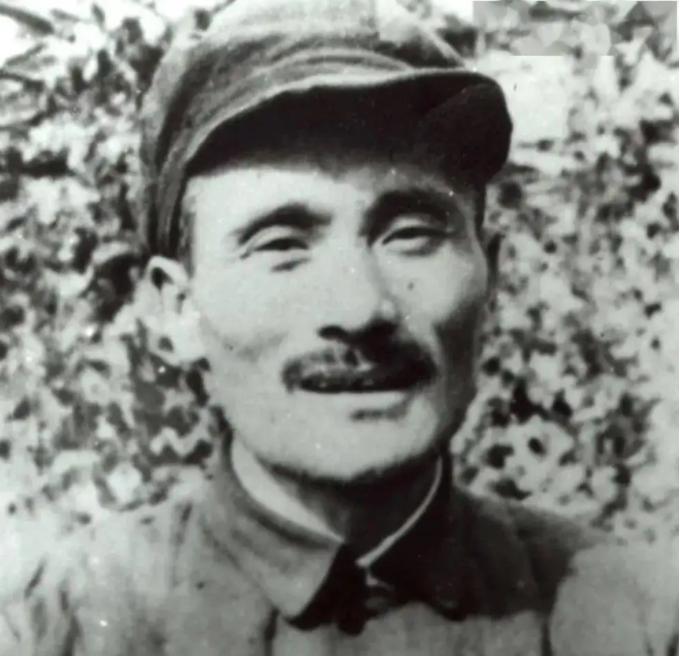

1941 年,一位老妇人请 “汉奸” 侄子吃饭,突然压低声音道 “孩子,给我弄 300 发子弹。汉奸一瞪眼:“你要子弹干啥?”“给八路军。” 汉奸啪的一拍桌子,噌的一下,站起来:“你不想活了? 河北农村的土坯房里,灶台上的猪肉炖粉条咕嘟冒泡,油星溅在马宗英的蓝布围裙上。 她往王天蓬碗里添了勺肉汤,蒸汽模糊了侄子制服上的伪军徽章:“前天见村口二柱他爹,腿被日本人打折了,就因为藏了个受伤的八路。” 王天蓬攥着筷子的手青筋暴起,窗外传来日军巡逻队的皮靴声,每一步都像踩在他心上。 马宗英用围裙擦了擦手,从炕席下摸出个布包,大洋碰撞的脆响让空气都绷紧了。 “这是攒了半年的包子钱。” 她把包往侄子怀里塞,指节因为常年揉面有些变形,“你当我不知道?上次日本人烧张家庄,你偷偷给老乡指了条后山的路。” 王天蓬猛地把布包拍在桌上,大洋滚到地上,其中一枚还沾着他再熟悉不过的面粉。 那是婶子每天天不亮就起来蒸包子,在镇上走街串巷挣来的。 三天后的伪军据点,王天蓬揣着半斤烧刀子找到大队长魏洪展。“哥,弟兄们的枪都快生锈了,日本人发的子弹还不够打靶。” 他给魏洪展点烟时,手在发抖,“要不咱以补充弹药的名义,多领点?” 魏洪展吐出的烟圈罩住他的脸:“你小子啥时候关心起军备了?” 王天蓬嘿嘿笑,往对方兜里塞了块从婶子家拿的腊肉:“这不是想跟着哥好好干嘛。” 领子弹那天,王天蓬的手心全是汗。后勤兵点数时,他故意把箱子碰倒,趁着捡子弹的功夫,偷偷往怀里揣了三盒子弹。 铁皮罐头硌得肋骨生疼,他却不敢捂,只能挺直腰板跟着队伍走。 路过操场时,看见两个日军正用刺刀挑着老乡的草帽取乐,他突然想起婶子说的 “二柱他爹”,怀里的子弹仿佛烫了起来。 马宗英的独轮车早就候在据点后墙。王天蓬左右张望,把用油纸包好的子弹塞进车底夹层,稻草下还藏着刚出锅的糖包:“给小侄子带的。” 马宗英没接话,只是往他手里塞了个红布包,里面是双虎头鞋,针脚密得能数清:“你儿子周岁,婶子没啥好送的。” 远处传来集合号,王天蓬转身时,看见婶子正往车把上绑卖剩的包子,蒸笼里的热气混着晨光,在她鬓角的白发上结了层薄霜。 城门的伪军查得比往常严。一个戴眼镜的翻译官正用刺刀挑着农妇的包袱,棉花絮飞得像雪。 马宗英推着车走过去,竹筐里的包子香飘了老远。“站住!” 伪军拦住车,刺刀往稻草里扎,“这里面藏啥了?” 马宗英笑着递过两个热包子:“老总尝尝?刚出笼的。” 趁对方低头啃包子的功夫,她慢悠悠掏出通行证,照片上王天蓬穿着伪军制服,旁边是她的半身像。 那是上个月天蓬特意带她去镇上拍的,说 “以后办事方便”。 “王队长的亲戚?” 伪军的语气软了,脚边的狼狗却突然对着车底狂吠。 马宗英的心提到嗓子眼,伸手拍了拍狗脑袋:“这畜生,认生。” 她故意把车把抬了抬,露出夹层边缘的补丁,“你看这破车,除了包子还能藏啥?” 伪军踹了狗一脚,挥挥手放行,她推着车走出城门时,后背的汗已经把蓝布衫浸透了。 傍晚的山路上,马宗英遇见了接头的八路军。穿灰布军装的年轻人掀开夹层,眼睛亮得像星:“马大娘,这 300 发子弹能救好多弟兄的命!” 她看着对方往枪里压子弹,动作利落得像地里割麦,突然想起自己男人 ——1938 年跟日本人拼刺刀时,枪里就剩三发子弹。 1945 年日本投降那天,马宗英在镇上卖包子,看见王天蓬把伪军制服扔进火堆,露出里面打补丁的粗布褂子。 他蹲在地上捂着脸哭,肩膀抖得像秋风里的玉米杆。后来听说他回了老家,种着三亩薄田,逢年过节会给马宗英送袋新米,却总躲着不提当年的事。 1972 年马宗英去世时,枕头下还压着那张通行证。孙子整理遗物时,发现夹层里藏着半颗糖,纸都发黄了。 那是当年送子弹时,王天蓬塞给她的,说 “路上含着,甜”。 县文化馆的人来收集抗战故事,听老人说,那 300 发子弹后来打了场漂亮的伏击,缴获的日军罐头,还分给老乡们尝了鲜。 如今那辆独轮车还在县博物馆,车底的夹层缝着块蓝布,上面的面粉痕迹早就发黑。 讲解员总说:“这不是普通的车,是推着整个村子往前走的车。” 阳光透过玻璃照在车把上,那片被马宗英攥出的包浆,亮得像她当年眼里的光。