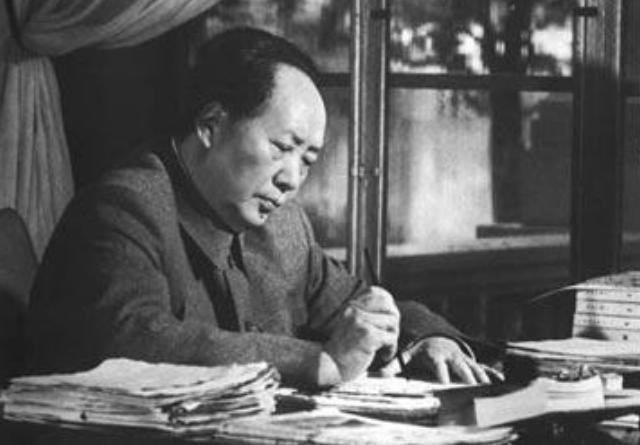

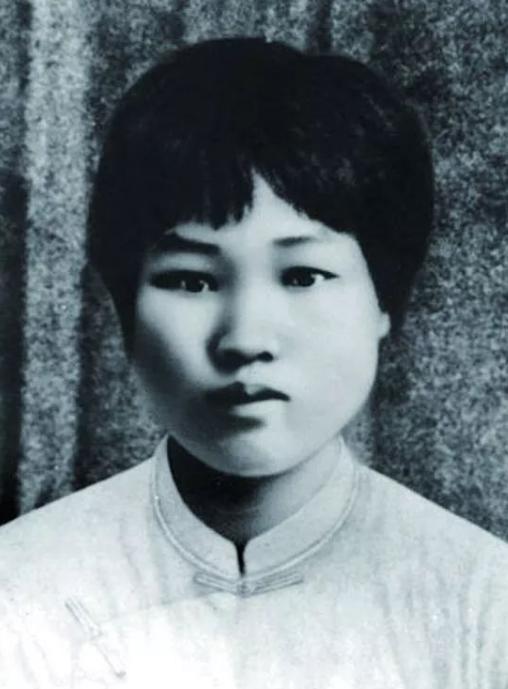

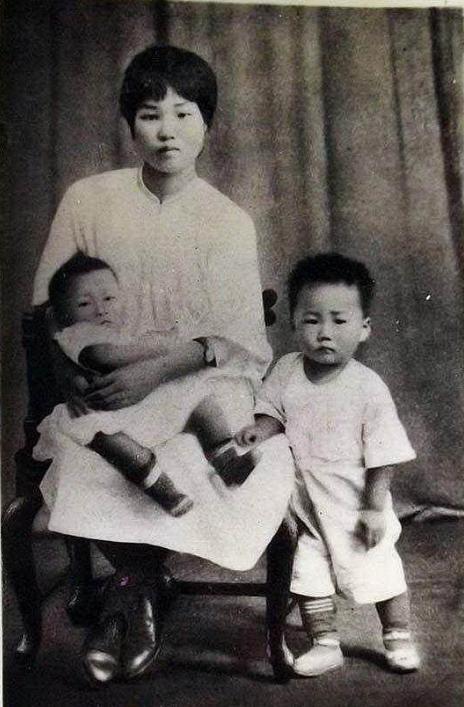

毛岸英替父还乡,临行前毛主席叮嘱:找到陈玉英,安排好她的生活 “岸英,这件事,千万别忘!”——1950年4月25日,中南海菊香书屋里,父子俩并肩而立,灯光把两人的影子拉得老长。毛主席语速很慢,却一字一句;毛岸英点头,答得干脆:“保证完成。”简短的对话,只占几秒,却把一段跨越近三十年的情谊重新牵回众人视线。 那年春天,湘潭大旱。毛主席收到堂兄毛泽连的来信,家乡田垄开裂,乡亲缺粮。老人家翻来覆去睡不踏实,干脆把纸笔放到枕边,想着用最快方式了解实情。去不了,他就让儿子替自己走一趟。于是就有了这趟“代父还乡”的行程,也有了那句“务必要找到陈玉英”。 谁是陈玉英?很多年轻人可能要翻资料。可在毛主席心里,她不是模糊的名字,而是“孙嫂”——二十年代给杨开慧带孩子、给毛岸英缝衣补袜的人。她不识几个大字,却在牢房里挨棍子也咬紧牙关;她身份卑微,却在白色恐怖中冒死护住三个孩子的姓名和住处。这样的人,毛主席记了一辈子。 时间往回拉。1926年底,板仓寒潮刚过,陈玉英第一次推开杨开慧家院门。她陈设简陋的行李里只有几件粗布衣服,但把孩子哄睡的本事马上显露。毛岸英吃奶粉不够,她跑到集市上换山羊奶;毛岸青夜里发高烧,她抱着孩子在院子里来回踱步。家里的灯油常常用到最后一滴,她却未曾抱怨一句。 风云突变是1927冬。武昌失守,大革命失败。毛主席进了井冈山,杨开慧带着三个儿子和陈玉英回板仓。屋外枪声日夜不断,屋里却得煮粥维生。杨开慧白天写信联络同志,夜里小声教岸英认字;陈玉英则把门窗堵牢。她很清楚,屋里那副“润之”字样的横批,一旦被反动派看到,大家都要掉脑袋。 1930年10月,军阀何健下令“通缉杨开慧,赏银千元”。抓捕那天,杨开慧被铐,陈玉英同样被拖走。监狱里,皮鞭、竹签、老虎凳轮番上阵。敌人先哄后威逼:“只要说出毛润之下落,就放你回家。”陈玉英硬是咬碎一口牙,吐一句:“我不认得什么润之,只认得这几个孩子。”话说完,被杠子压得昏死过去。 杨开慧殉难那年,她才二十九岁。刑场枪响后,毛岸英和陈玉英在牢里足足又熬了二十天,直到地下党深夜劫狱。出狱时,一个病怏怏,一个浑身青紫,两人互相搀扶,跌跌撞撞回板仓。可四个月后,陈玉英再次被通缉。杨老太太抹泪劝她:“你是我女儿,快走,别让我再送一个人去死。”就这样,她一拐一拐踏进漫长流亡路,背影淹没在田埂尽头。 十八年后,长沙解放,街巷正贴着“欢迎解放军”大红标语。陈玉英在宁乡打零工,听见收音机说“朱毛红军”回来了,激动得睡不着。家里人劝她别乱跑,她抹抹眼泪跑去庙里抽签——那支“上行东行遇贵人”的签成了催化剂。她辞活计,坐木船,挤卡车,三倒两折回长沙,终于在杨开慧堂妹家门口站定。老太太见了她,连声说:“好,好,回来了就好。” 此时北京,中南海。毛主席刚把家书叠好放进抽屉,又想起陈玉英,便有了最初那句叮嘱。三个任务清晰:给外婆祝寿;去韶山看旱情;一定要找到孙嫂,安排妥帖。毛岸英拿着父亲签名的介绍信,一路南下。火车到长沙后,他先直奔许家坪。八十寿宴上,杨老太太握着外孙的手,笑得像个孩子。酒过三巡,人群忽然静了——门口出现一个瘦小、脚有点跛的妇人。毛岸英冲过去,两人抱成一团,眼泪夺眶而出,谁也说不出话。 第二天,毛岸英跟陈玉英细算生活账,先塞了十万元旧币,又写介绍信给湖南省军区,请他们帮忙。陈玉英却不好意思,只说:“我没事,就是女儿孙燕在乡下,我挂心。”毛岸英赶紧安排车马,让她接孩子。离开长沙那晚,火车汽笛拉长,陈玉英站在站台上挥手,嘴里反复念叨:“这孩子有出息,真像他爹。” 回京后,毛岸英详细汇报。毛主席点头,又提笔给陈玉英写信,字迹一如既往大气:“不要来京,有困难告诉我。”短短几十字,透着实在。后来组织把孙燕送进保育院,学费全免。1955年暑假,十三岁的孙燕给毛主席写信,说想看看北京。主席很快回信:“今年不要来,明年再说罢。”落款“配君同志”,特意称呼其学名,既严谨又亲切。 1957年盛夏,陈玉英受邀进京,中南海勤政殿。毛主席握住她的手,上下打量:“三十年了,你变化不大啊。”陈玉英怯生生回答:“您倒是更精神。”两人一坐就是两个小时。毛主席追问当年细节,提到杨开慧时,眼眶发红:“我家牺牲六口,幸亏还有你们这些老同志。”临别,他送她两张签名照,叮嘱:“每年都来看看建设的新北京。” 日子仍在走。1958年,武汉长江大桥通车,孙燕偶遇主席。主席笑着问:“怎么考上学也不告诉我?”调侃中还是那份长辈的关注。三年困难时期,粮票紧巴,陈玉英生活拮据,又收到主席寄来的百元钞票。她私下对邻居说:“这钱得省着花,主席东西来得不容易。” 1962年,杨老太太去世。毛主席给家里寄五百,又托人把同样数目的钱送到陈玉英手里。老人知道,她的日子虽朴素,身后始终有一只大手在托着。