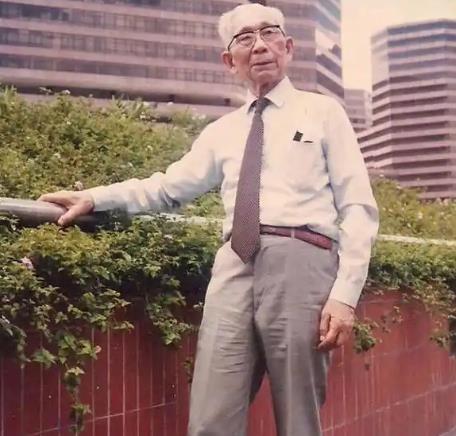

王耀武最挂心的参谋长,被俘后没进功德林,还成了解放军的座上客 【1949年1月12日傍晚】“再不走就来不及了!”邱维达压低嗓子,催促副官将地图卷进军毯。前线电话线已被切断,夜色像泼墨一样洒向阵地,74军的命运只剩一条细得几乎看不见的生路。 早在一个小时前,邱清泉在电话里只说了半句话——“以后指挥,你自己定。”那头随即沉默。邱维达听懂了:中央军的外壳还在,可骨头早被抽空。淮海战场上,国民党部队的防线像面筛子,解放军的探照灯一会儿扫到东,一会儿照向西,突围的窗口只比指缝大一点。 邱维达脱下将官外套,换上普通士兵的灰棉衣,纽扣没系好,胸前的黄泥巴点子斑驳。几十年从军,他第一次把生死看得如此平常:跑掉是运气,留下也认命。可天黑前的慌乱准备,终究还是缺了章法,队伍没走出十里就被包围。 抓捕并不戏剧化。黄昏哨声响起,几串子弹划破树林,双方短促交火。夜里清点俘虏时,一名解放军战士觉得这位“老兵”说话带湘味,却能背诵《从俄国革命军语录选编》里的一段术语,于是提高警惕。第二天,他的身份就被核实:74军军长。 消息很快传到华东野战军指挥部。和其他高级俘虏一样,邱维达没有被押往北京功德林,而是留在宿松路口一个被称为“高俘团”的学习队。他被编入第三班,邻座是兵团参谋处处长、坦克团团长,加起来足有五位少将。这里叫不上号的“同学”很多,但每个人都知道自己再不是“座山雕”,而是背着厚厚档案的研究对象。 1950年春,解放军决定迅速扩建军事院校,教员一时供不应求。军委人事部门列出一张不寻常的“招聘”表:黄埔或南京陆大毕业,指挥过师旅,懂现代兵棋推演。高俘团里,有三十多份简历赫然符合,邱维达的名字排在最前。 到南京华东军政大学报到那天,他穿着新发的制服,袖口还带着油墨味。欢迎会很简单,一壶茶,一叠花生米。校务处主任半开玩笑地说:“邱教员,以前你打仗,我们研究你;今天咱们换个位置,我们坐板凳,你上讲台。”会场一阵笑声,气氛却不轻佻,谁都清楚,现代化军队的底子得靠这些老江湖来打磨。 教学进度排得满满——上午讲兵种协同,下午上沙盘,晚上还要批改作业。他最拿手的是日军野战工事的剖析和团级穿插;讲到关键处,他会突然停笔,用粉笔在黑板上猛敲两下,“别光盯正面,侧翼要先切开”,口吻像当年在常德城头。年轻学员听得直冒汗,背后却悄悄喊他“邱大炮”。 与南京的热闹同时进行的,是北京功德林内的日日点名。王耀武在里面已经三年,始终放不下老部下。逢有人探视,他必问一句:“见过邱维达没?他在哪儿?”得到的答复各不相同,有人说在苏州,有人说去了东北。直到1954年初,两人终于在一次专门组织的战犯、高俘合署座谈会上见面。会场不大,一对老朋友隔着人群对视,王耀武没说话,先把双手举到肩头,向他点了点头。 外界以为这位昔日“抗日名将”只是走过场当教员,其实不然。1951年抗美援朝一线要情分析会上,他提出过“增设道路侦察小组”的建议,被志愿军采纳。1953年炮兵学校制定集中火力打击细则,他在十天里改了七稿,最后版沿用多年。不得不说,解放军在吸收国民党旧部技术时,讲究“人尽其才”四个字。 转入和平建设后,邱维达的侧重点又变了。1958年,中央提出以“第三条战线”维护西南安全,他参与西南山地作战方案研讨;60年代初,他奉派去新疆生产建设兵团讲防空工事,那条绵延数百公里的施工带,图纸边角都有他留下的符号。 另一头的台湾岛上,许多旧识仍旧挂着他的身份证号。海峡变得紧张时,有关部门需要“对台心战”素材,邱维达写了不少手稿,劝降语言柔中带硬,熟人一看就知道是他手笔。史料显示,1962年至1965年间,他协助起草的广播词稿被播出一百多次。 对个人荣辱,他说得很淡。他自述:“我没进功德林,并非待遇高,而是岗位不同。”这种自嘲式口吻,藏着他对旧时代的彻底告别。70年代,他保留着每周写两篇课堂讲稿的习惯,哪怕学生已经换成中青年教员,他照讲不误。 1998年3月29日凌晨,南京军区总医院病房里灯光柔和,医护记录写下“心率停止”。这一刻,他的人生坐标定格在94岁。桌上那本翻到一半的英文《联合登录作战序列》,成了最后的书签。 若论军旅生涯的曲折,他是典型样本;若论与王耀武的情谊,他堪称最后的牵挂。两人分道多年,却在各自的轨迹里完成了相似的角色转变:一个在功德林里研究失败的根源,另一个在军政大学讲授胜利的方法。历史就是这么玩味——当枪声渐远,决定姓名去留的,往往不是政见,而是能否继续为时代出力。