□于晓霞曹泽芳本报记者孙伟民

中俄边境的虎林市虎头镇,侵华日军虎头要塞博物馆展柜里,有一只陈旧的烟色鹿皮印花钱包,皮质斑驳,花纹剥落,钱包上刻着“敬之纪念”四个字。它的主人是李厚宾,一位抗日战争期间曾在虎林独木河警察署、倒木沟警察署等地任职的抗战英雄。1937年,他因身份暴露被日军抓捕,最终沦为细菌试验的牺牲品。在关东军档案中,仅留有一句残酷的记录:无逆用价值,适合特别输送。

跨越半个多世纪,没有人能确切讲述李厚宾的英雄事迹,而这个无声的钱包,却像一扇门,悄然打开虎林抗战记忆的回望。

作为我国东北边陲的战略要地,虎林曾是抗日联军第四军、第七军抗击日本侵略者的主战场之一。1931年九一八事变后,日本关东军大举入侵黑龙江、吉林等地,1933年侵占虎林后,为长期控制东北,镇压东北抗日武装,防止抗日联军与苏联取得联系,修建了一系列军事要塞,虎头要塞则是侵华日军在中苏边境修建的最大、最坚固的军事要塞之一,被称为“东方马其诺防线”。

虎头要塞结构复杂,火力强大,分为地上工事与地下工事,地下隧道总长超过10公里,宽、高约3-4米,采用3米厚的钢筋混凝土浇筑,可抵御重型炮击,地下设施完善,形成独立作战体系,隧道网络呈“蜘蛛网状”分布,连接多个阵地。地上设有观察所、地堡、射击口、通风口、反击口等,地表植被茂密,隐蔽性强,外围建有野战工事、飞机场及铁路运输线,便于快速调动兵力。

这座要塞不仅是一组地下军事工程,更是一部用血与骨砌成的活历史。日军从1934年修建虎头要塞起,强征10余万中国劳工,在非人条件下劳动,冻死、饿死、累死者不计其数,为防止泄密,日军在要塞完工后,以庆功宴为名,用机枪屠杀劳工,仅极少数人幸存。最终,这里也成为了日本侵略者自掘的坟墓。

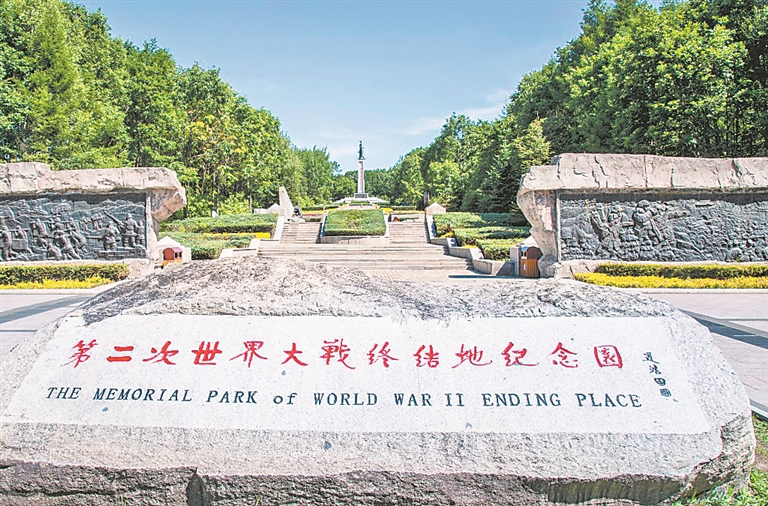

1945年8月9日零时,苏联红军向驻守虎头边境沿线守敌发起总攻,8月15日,日本天皇宣布无条件投降,但是驻守在虎头要塞的日本士兵负隅顽抗,将战斗拖延到8月26日,要塞内有士兵1378人,除53人被俘外,其余全部战死。战后,虎头镇被历史学家和二战研究者称为“第二次世界大战终结地”。

侵华日军虎头要塞博物馆,正是这段历史的守望者与讲述者。历史的铁证,在我们的讲述与传承中延续……