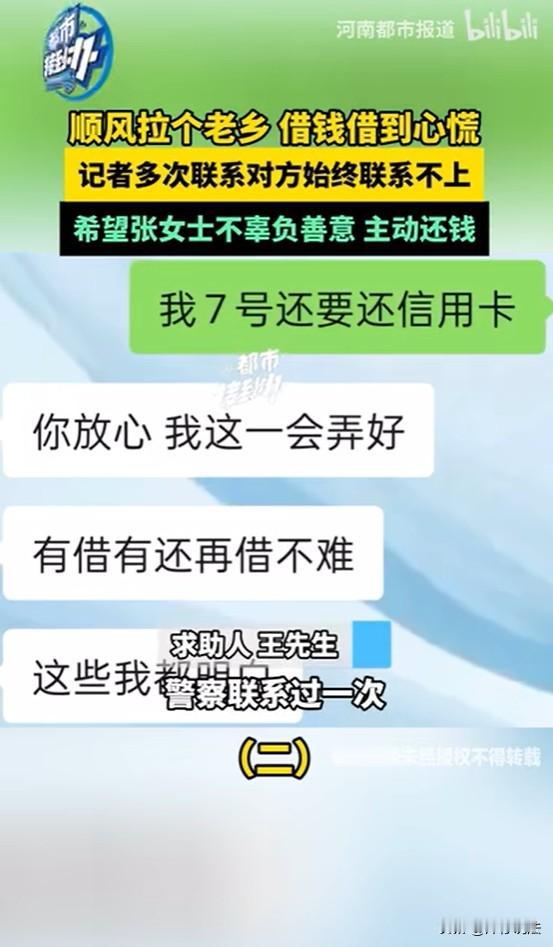

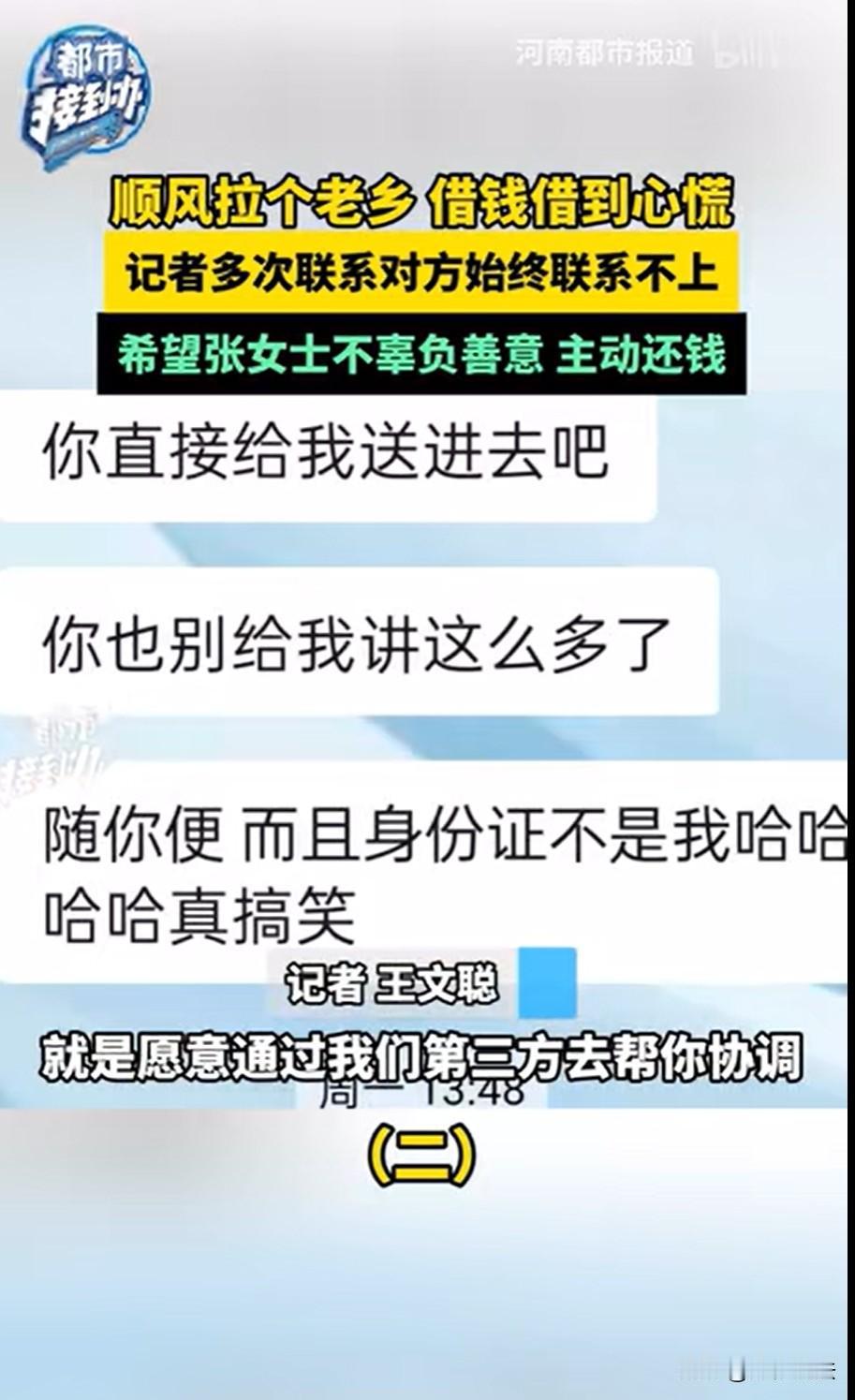

河南,一男子开车回老家,顺路载了个女老乡。路上聊得火热,互加好友。没过多久,女老乡开始喊“卡出问题”“工资没发”,找他借小钱救急。男子心软,200块、300块地借,前前后快借出去3000块。他觉出不对,决定收手。谁知对方竟发狠话:“不借这最后300?信不信之前的钱一分别想要回!我说到做到!” 男子怕之前钱真没了,咬牙又转了300块。结果呢?钱照样石沉大海,女老乡直接人间蒸发!好心帮忙的老乡,翻脸成了赖账的“债主”。男子傻了眼,辛苦攒的3000多块,连同那句刺耳的威胁,一起打了水漂。 2025年7月12日,据都市报道报道, 王先生(化名)去年在一次驾车回老家途中,为分摊油费和过路费,通过运营顺风车平台搭载了一位同路的女乘客。两人在行程中交谈甚欢,发现是同一地方的老乡。他们一路聊家乡事、聊在外打拼的不易,建立了良好的初步印象。行程结束后,王先生主动添加了该女老乡的联系方式,双方成为社交软件上的“好友”。 分别后,两人有过几次联系,但仅限于老乡间的普通问候与寒暄,并未发展出超越老乡情谊的其他关系。 5月份,这位女老乡首次向王先生提出借款请求。她声称自己的银行卡出现问题,导致没有生活费,请求王先生借给她300元周转,并承诺“过几天就还”。王先生考虑到对方年纪较小、在外工作不易,出于同情和同为老乡的情谊,心软之下通过线上转账方式借给了她300元。 首次借款后,女老乡开始频繁以各种理由如“工资未发”、“生活费紧张”、“银行卡又出问题”等,继续向王先生借款。每次借款金额不大,多为200元、300元,且她在沟通中态度较好。王先生因其“心软”和对方“说话好听”,又基于之前的老乡情谊,每次均未拒绝。如此累积下来,王先生借给女老乡的总金额接近3000元。 累计借款达到近3000元后,王先生意识到风险,担心借款有去无回,于是下定决心不再借款给该女老乡。 在王先生明确拒绝女老乡后续一次300元的借款请求后,女老乡通过信息对他进行了威胁。她发送信息称:“这钱你必须借,这是还之前借的钱的前提,你信不信,我让你之前借给我的钱都打水漂,说道做到。” 王先生抱着侥幸心理再次借出这300块,结果,这最后300元连同之前的近3000元借款,均“有去无回”。之后,女老乡不再回复王先生的信息,彻底失联。 在无法自行联系女老乡追讨欠款的情况下,王先生无奈求助于媒体调解员,讲述了自己的遭遇,希望借助第三方力量联系到女老乡,追回自己辛苦赚来的共计3000余元借款。 那么,这件事从法律角度,如何评析呢? 1、王先生借出去的这些钱,到底算不算“债”? 《民法典》第135条规定,民事法律行为可以采用书面形式、口头形式或者其他形式;法律、行政法规规定或者当事人约定采用特定形式的,应当采用特定形式。 王先生基于老乡情谊和同情心,多次向女老乡出借款项,累计3000余元,虽然双方没有签署借款合同或者打欠条,但是,双方已经口头达成借贷的合意,而王先生也按照口头约定,提供了相应借款,双方已经成立了借贷合同关系。 从举证责任角度,王先生有转账记录,这证明了“钱给出去了”这个事实,基本没问题。 关键是双方是否达成了借贷合意,前期的借款,虽然发生在熟人之间,没有打正式借条,但每次借款都有明确事由、具体金额和还款承诺。这些沟通记录,如微信聊天等,就是证据! 它们清晰地表明,王先生当时是出于帮助的目的,同意借钱,女老乡也接受了钱并承诺归还。 这完全符合“你情我愿”的民间借贷特征。不能因为是老乡、小额、没借条就否定借贷性质。王先生的心软和同情,是他的动机,但不改变“借钱”这个行为的法律本质。 所以,前期累计的约3000元借款,借贷关系合法成立且有效。女老乡负有明确的偿还义务。聊天记录结合转账凭证,是证明借贷合意和款项交付最有力的证据链。 2、王先生因为女老乡那句威胁又借出去300元,女老乡构成治安违法吗? 《治安管理处罚法》第49条规定,盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。 女老乡以非法占有王先生300元为目的,逼他借新钱,采用威胁手段,即不借新钱就不还旧债,迫使王先生交付财物,如认可女老乡这种手段可以达到强迫程度,则构成敲诈勒索,依法可以处最高15天拘留及最高1000元罚款。 但是,女老乡以不还旧借款要求王先生借出300元,强迫程度貌似不够,更像是哄骗性质,但无论什么性质,均构成治安违法,可以作出相应处罚。 王先生向调解员求助是追讨欠款的正途,若调解不成,向法院起诉追债是关键手段,同时也可考虑就威胁行为向公安机关报案。 对此,大家怎么看?